Die NS-10 sind zurück - mit Verstärkung

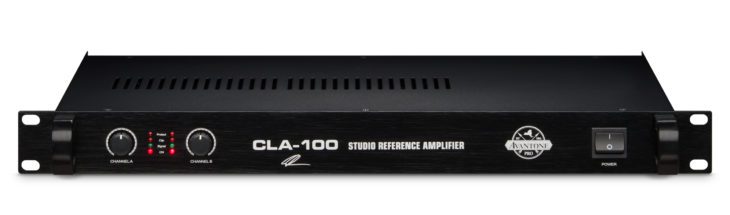

Avantone Pro stellt mit den CLA-10 eine Neuauflage der berühmt-berüchtigeten Yamaha NS-10 Monitorboxen vor. Die CLA-10 Lautsprecher gibt es als aktive und als passive Variante, wobei wir die passive Version und den dazu passenden Verstärker CLA-200 mit 200 Watt an 8 Ohm bei uns zum Test hatten. Alternativ gibt es aber auch eine kleinere Variante namens CLA-100 mit 100 Watt an 8 Ohm. Ob diese Kombo ihrem Erbe gerecht wird, spüren wir im Test nach.

Aktiv oder passiv?

In den meisten Studios haben inzwischen aktive Studiomonitore, also Lautsprecher mit schon eingebautem Verstärkern und idealerweise intern getrennten Endstufen (Bi-Amping) für zweiwegige Lautsprecherkonfiguration Einzug gehalten, weil sie einfacher zu installieren sind. Nur einige Dinosaurier, wie z.B. ich, haben den Sprung zu aktiven Monitoren noch nicht geschafft.

Das kann mehrere Gründe haben: Bei mir u. a., weil ich meine Boxen sehr gut kenne, sie bisher nicht kaputtgegangen sind und ich schon locker 1.200,- Euro pro Stück für aktive Boxen ausgeben müsste, um eine spürbare Steigerung der Signaltreue zu erfahren.

Bei aktiven Monitoren kann der Hersteller zwar die Endstufen optimieren, aber leider auch rationalisieren. Und mit aktiven Boxen umgeht man ja nur vordergründig die „Verstärkerfrage“. Aber gute Verstärker kosten auch Geld, selbst wenn man sie nicht sieht. Auch bleibt bei der aktiven Lösung weiterhin das Problem, dass manche Audiointerfaces einfach nicht zu bestimmten Monitoren passen.

Da ist ein passives System „ehrlicher“, weil alle Komponenten offen vorliegen. Verstärker, Lautsprecherkabel, Boxen und damit auch einen Haufen mehr Platz und Staubfangfläche bieten. Zudem haben viele passive Boxen nur einen Eingang für Tief- und Hochtöner (Zweiwege-Boxen) und das bedeutet, das Nutzsignal wird verstärkt, bevor es bei der Frequenzweiche aufgesplittet wird, was signaltechnisch problematischer ist als anders herum. In aktiven Boxen wird das Line-Signal normalerweise gesplittet, bevor es in die Verstärkung geht. Das ermöglicht auch den Einsatz von internen DSPs zur Anpassung an die Raumakustik.

Gute und meist teurere passive (2-Wege-) Boxen können aber ebenfalls getrennte Eingänge für Bi-Amping bieten. Dann braucht man entweder noch einen Verstärker, der das auch bedienen kann (= Frequenzweiche im Amp) oder mach braucht zwei identische Verstärker plus eine Studio/PA-Frequenzweiche oder man muss das Problem in der DAW lösen. Wobei Plugins mit einem Linkwitz-Riley-Filter eher selten sind. Ich kenne aus dem Stehgreif Gaffel von Klevgränd, DDMF Metaplugin, Unfiltered Audio Triade und einen Patch für Native Instruments Reaktor. Dazu kommt ein weiterer Satz Lautsprecherkabel, also vier Kabel pro Box.

Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass gute Kleinst-PA-Endstufen für Studioanwendungen (unter 200 W @ 8 Ohm) mittlerweile recht selten geworden sind und dann mittlerweile auch oft auf Class-D umgesattelt wurde. Es gibt gute Class-D-Verstärker, die sind aber trotzdem nicht billig. So legt man z. B. für einen Mytek AMP (200 Watt @ 8 Ohm) trotz Class-D auch knapp 2.000,- Euro auf den Tisch und im HiFi-Bereich zahlt man für Endstufen mit symmetrischen Eingängen noch höhere Preise.

Und dann ist da noch das Thema Lautsprecherkabel. Die sind zuerst einmal eine Ansammlung von ohmschen, induktiven und kapazitiven Eigenschaften und das Verhältnis zwischen diesen Eigenschaften beeinflusst den Klang selbstverständlich. Da ein Kabel aber ein passives Bauteil ist, kann es den Klang natürlich nicht „verbessern“. Es kann nur das Seine dazu beitragen, den Klang nicht zu verschlechtern und man mag es kaum glauben, wie viele Abstufungen von „Nicht-Verschlechtern“ es gibt, ohne in „audiophile Sphären“ abzudriften. Was aber für einen am besten klingt, muss man schon selbst durch Experimentieren herausfinden.

Das ist jetzt alles nur grob umfasst, aber ich denke, wir können das einfach hier abschließen mit „Es ist kompliziert“.

Wer mehr über aktive und passive Abhören wissen möchte, für den empfiehlt sich der Workshop: Aktivanlage vs Passivanlage, PA-Lautsprecher von Markus Galla.

NS-10

Bis zur ersten Dekade des Milleniums waren passive Studiomonitore ja noch Gang und Gebe. Bis dahin war die Yamaha NS-10 eine recht ernstzunehmende und preisgünstigen Alternative, „um sich zu den Großen hineinmogeln zu können“, zumindest deutlich preisgünstiger als z. B. die trotzdem recht verbreiteten passiven Bowers & Wilkins 802.

Über die NS-10 und deren mannigfaltigen Produktvariationen gibt es genug Abhandlungen über Pro und Contra im Internet, in denen man alles über ihren berühmt-berüchtigten Ruf erfahren kann. Aber kurz zusammengefasst, die NS-10 gilt als „schwierig“ zum Arbeiten, was ihr das hartnäckige Etikett „wenn es auf der NS-10 gut klingt, klingt es überall gut“ einbrachte. Ich darf schon mal vorwegnehmen, dass die CLA-10 ihr Ziel voll erreicht haben, zum Guten wie zum Schlechten.

Avantone Pro CLA-10

Die CLA-10 sind passive 2-Wege Nahfeldmonitore ohne Möglichkeit zum Bi-Amping. Ihre Frequenzbandbreite reicht von 60 Hz bis 20 kHz, was fast schon einen Subwoofer obligatorisch macht. An Kraft von der Endstufe verlangen sie 60 bis 120 Watt bei 8 Ohm, was die ebenfalls getestete Avantone CLA-200 Endstufe überqualifiziert.

Die CLA-10 liefern einen maximalen Schalldruck von 90 dB SPL. Der Hochtöner der CLA-10 ist die Avantone „Eigenentwicklung“ AV10-MHF 3,5 cm Kalotte und der Tieftöner die AV10-MLF 18 cm Kalotte. Die Abmessungen des Monitors betragen 381,5 x 215 x 197,5 mm bei einem Gewicht von 6,3 kg, was selbst für eine Box dieser Größe eher leicht ist. Die Boxen kommen mit einer 5 Jahresgarantie.

Avantone Pro hat sehr viel Mühe darauf verwendet, die originalen Treiber-Schaltungen der Yamaha NS-10 nachzubilden und darüber hinaus auch mit den ursprünglichen Herstellern zusammengearbeitet, um das zu erreichen. Dabei wurde die Fertigungsqualität laut Avantone deutlich verbessert. Die Nachbildung geht laut Internet sogar soweit, dass die Treiber und Kalotten der CLA-10 als Ersatzteile für die alten NS-10 benutzt werden können. Der einzige „echte“ Unterschied ist die Fertigung der Kalotten, die nun gepresst anstatt geläppt werden, was die Fertigungsstreuung zum ersten Mal so niedrig machte, dass „Matched Pairs“, also gegeneinander abgeglichene Kalottenpaare, möglich wurden. Von daher kann man wohl sagen, dass es sich hier nicht nur um echte, sondern um verbesserte Klone handelt.

Beim Arbeiten mit den CLA-10 wird einem sehr schnell klar, dass (fast) alles, was zu den NS-10 geschrieben wurde, wahr ist. Die NS-10 waren durch ihren brettharten, offenbarenden Mittenbereich und die sehr betonten Höhen berühmt und berüchtigt und es gibt einige skurrile Berichte im Netz über Abhilfemöglichkeiten für diese Höhenlastigkeit. Nun, die CLA-10 bieten auch diese Mitten, sind aber noch höhenlastiger als die NS-10, was für mich zu einem „Tinnitus provozierenden Klangbild“ reicht. Nur zu gut kann mir vorstellen, wie höhenreich die CLA-10 mit einem ebenfalls in den Höhen unnachgiebigen Audiointerface wie einem RME Babyface Pro (-FS) oder SPL Mercury aufspielen.

Vernünftig konnte ich hier nur arbeiten, indem ich mit einem EQ die Höhen bedämpft habe. Noch besser ging es allerdings mit Sonarworks Reference, das die Frequenzkennlinie im Verhältnis zum Raum so linearisierte, dass damit schon deutlich besser gearbeitet werden konnte. Insgesamt muss aber auch festgehalten werden, dass die Stereoabbildung wirklich gut ist.

Der Bassbereich ist exakt, flink, trocken und detailliert im Rahmen der Spezifikationen der CLA-10. Natürlich man sollte nicht denken, dass hier viel tiefere Frequenzen als 70 Hz ohne Subwoofer korrekt dargestellt werden können. Beim Subwoofer sollte dann auch die Frequenzweiche aktiviert sein (sofern abschaltbar), denn vom Bassballast befreit spielen die CLA-10 gleich noch mal ein Stück freier auf.

Mag sein, dass ich hier besonders empfindlich bin, aber über längere Zeit mit den CLA-10 zu arbeiten, finde ich als anstrengend und bei höheren Pegel geradezu schmerzhaft und das gab sich auch nach vier Wochen Eingewöhnungszeit nicht. Die NS-10 und ich werden auch 20 Jahre später keine Freunde werden.

Die CLA-10 sind passable Abhörmonitore, aber Musikkonsum macht mit ihnen, auch mit Höhenbedämpfung, wirklich keinen Spaß. Das ist der Preis, der wohl in dieser Qualitätsklasse und mit der Anschaffung der Boxen bezahlt werden muss. Den Spagat zwischen Musikalität und unbeschönigender Linearität schaffen sie nicht. Was die CLA-10 für mich (immer noch) unweigerlich als Zweitmonitore auszeichnet. Diejenigen, die vorhaben, diese Boxen als Hauptmonitore einzusetzen, sollten schon sehr genau wissen, worauf sie sich einlassen.

Was uns zu der Frage bringt, ob die CLA-10 heutzutage überhaupt noch sein müssen. Zugegeben, sie haben wohl locker drei Dekaden an Musik mitgeprägt, aber ich persönlich bezweifle, ob das zum Guten war, auch wenn mehr als eine Mastering-Legende Fotos davon gemacht hat. Aber der Kult – anders kann man das nicht nennen – um die NS-10 ist anscheinend ungebrochen und man muss ebenso zugeben, wie ungebrochen und sogar noch älter, der Musikkonsum über Kleinstlautsprecher ist. Angefangen mit dem Transistorkofferradio bis zu den heutigen Smartphones, die auch weiterhin außer dem Mittenfrequenzbereich kaum etwas abbilden können. Hier sehe ich doch die Daseinsberechtigung der CLA-10 als Zweitabhöre. Es kommt halt wie so oft immer darauf an, wofür man etwas braucht.

Was außer Frage steht, ist allerdings, dass Avantone ihr Ziel zu 110 % erreicht haben. Die CLA-10 sind nicht nur die neuen, sondern auch die besseren NS-10.

CLA-200

Zum Test wurde uns gleichzeitig die Avantone Pro CLA-200 Endstufe zur Verfügung gestellt. Der Class AB-Verstärker liefert maximal 200 Watt an 8 Ohm und 300 Watt an 4 Ohm im Stereo-Betrieb, sowie 500 Watt an 8 Ohm im Bridged-Modus.

Der Verstärker ist konvektionsgekühlt und macht daher auch nicht mit Lüftergeräuschen auf sich aufmerksam. Der Signalrauschabstand beträgt >94 dB (>103 dB A-weighted) und das Übersprechen zwischen den Kanälen liegt bei -70 dB bei einem THD-Wert von >0,1 %. Der Frequenzumfang liegt bei 20 Hz bis 20 kHz.

Das 20 kg schwere Gerät kommt im Rack-kompatiblen 19“-Format, ist fast genauso tief und benötigt 2 Höheneinheiten. Während des Tests wurde die (freistehende) CLA-200 im Betrieb nicht sonderlich warm, es empfiehlt sich aber dennoch, der Konvektionkühlung auch genügend Luft im Rack zu lassen, um zu wirken.

Auf der Vorderseite befinden sich der Einschalter, zwei beleuchtete VU-Meter und zwei gerastete Lautstärkedrehregler mit 20 Positionen. In der untersten Stellung ist die Lautstärke absolut Null. Auf der Rückseite befindet sich der Kaltgerätesanschluss, der zwischen 230 Volt und 115 Volt Wechselspannung umgeschaltet werden kann, nebst einem Groundlift-Schalter.

Dann folgen die Lautsprecheranschlüsse, die als Speakon und normale Klemmen ausgelegt sind. Die Eingänge für die Line-Signale gibt es nur als XLR. Auf die sonst üblichen, alternativen großen Klinkenbuchsen wurde unverständlicherweise verzichtet. Dafür werden aber noch Link-Ausgänge im XLR-Format geboten, über die sich das eingehende Audiosignal durchschleifen lässt.

Den Abschluss bildet der STEREO/PARALLEL/BRIDGE-Schalter. Dieser ist sehr leichtgängig und kann durch versehentliches Berühren leider schnell verstellt werden. Das ist aber der einzige Kritikpunkt, den ich bei der CLA-200 feststellen konnte.

Beim Arbeiten mit den CLA-10 fällt sofort auf, wie überdimensioniert die CLA-200 für diese Boxen ist. Von den 20 Lautstärkerasterungen der Regler an der Frontseite reicht bei einem Abstand von 2 Metern zur Hörposition schon die zweite Rasterstellung von zwanzig, um sich die Haare zu föhnen. In dieser Kombo lässt sich hier also praktisch am Verstärker nur eine Lautstärkestufe einstellen.

Das macht das Arbeiten eh schon schwierig genug. Wenn sich dazu noch ein Audiointerface mit einem hohen Ausgangspegel von nicht unüblichen +20 dBu und mehr gesellt, fängt das Ganze an richtig problematisch zu werden.

Möchte man die CLA-10 also bei geringerem Abhörabstand mit dem CLA-200 betreiben und dabei mehr als eine Lautstärkestufe benutzen, bleibt einem entweder nur einen Monitorcontroller dazwischen zu schalten (wobei Potentiometer für die Lautstärkeregelung generell schlecht sind), in der DAW die Lautstärke herunterzuregeln, was bei einer 24 Bit DA-Ausgabe zwar über sehr weite strecken unproblematisch, aber erst bei 32 Bit DA-Ausgabe wirklich absolut verlustfrei ist) oder man weicht gleich auf das kleinere Modell CLA-100 aus, das ebenfalls in AB-Class-Technik daherkommt, aber nur 100 Watt bei 8 Ohm liefert. Das dürfte für Mastering-Level-Lautstärken von empfohlenen 83 dB und auch für lauteres Abhören im Nahfeldbereich völlig ausreichen.

Ansonsten kann die CLA-200 mit einem sehr klaren neutralen Sound über den gesamten Frequenzbereich dienen und spielt zackig und lebendig, selbst auf Stufe 2. Allerdings erfindet auch die CLA-200 das Rad nicht neu, sondern agiert seiner Preisklasse entsprechend und ist mit knapp 1.000,- Euro eher auf der teureren Seite in dieser Kategorie. Dennoch hatte die CLA-200 meinem Yamaha P1600 klanglich eigentlich nichts Handfestes entgegenzusetzen. Ich hatte sogar das Gefühl, der Yamaha, der bei 30 % der Maximallautstärke lief, bot etwas mehr Räumlichkeit. Kann aber auch sein, dass dies an der leisen Stufe 2-Verstärkung des CLA-200 lag, mit der hier abgehört wurde.

Hi,

mit dem Fazit macht doch eigentlich die passive Variante mit dem Verstärker wenig Sinn. Also die Potentiale, die man ggfs mit externer Verstärkung rausholen kann, bilden sich in diesen passiven Monitoren doch gar nicht ab. In diesem Fall wäre ein klanglicher Vergleich zu den aktiven gut. Diese Kombination hier, wird sich imho niemand zulegen, weil sie keinen Sinn macht, wenn man das Fazit liest. Auch ein Vergleich zu den HS (also den Yamaha NS10 Nachfolgern) wäre cool.

Die Diskussion aktive/passiv finde ich gut. Diese Frage stellt sich nämlich auch in Bezug auf digital/analog. Gibt ja einige Monitore, die gleich nen Wandler drin haben. Ich frage mich da auch immer, wie die mit entsprechenden highEnd externen DA Wandlern mithalten können/sollen. Irgendwie nicht logisch.

@MichFisch00 Passive Boxen haben praktisch nur Nachteile.

Aus Ingenieur-Sicht ist die Frequenztrennung nach der Leistungsverstärkung unsinnig. Die Möglichkeit des Verstärkers, die frequenzabhängige Impedanz der Lautsprecher durch Gegenkopplung zu elemenieren, wird durch die Frequenzweiche kaputtgemacht.

Am Ende bleibt einem nur, verschiedene Endstufen auszuprobieren, welche irgendwie zu passiven Box passt, anstatt dem Hersteller zu überlassen, die Endstufe optimal für den jeweiligen Lautsprecher zu optimieren. Aber der Kunde meint ja oft, schlauer zu sein, als die Engenieure beim Hersteller.

@digital-synthologie Interessanter Aspekt. Macht Sinn, danke für die zusätzliche Info. Wieder was gelernt :-)

@digital-synthologie Und genau auf dieser „Schwäche“ beruht ein Großteil des Arguments, warum passive Lautsprecher unter Audiophilen immer noch bevorzugt werden. Dies überlässt die Wahl des Verstärkers und der Kabel (meistens sehr teure Kabel…) und erlaubt es dem Händler, eine schöne Summe einzustecken.

Aber auch im audiophilen Bereich setzen sich Aktivlautsprecher immer mehr durch. Mit Marken wie Kii Audio, Dynaudio, ATC, Buchardt, usw…

@spookyman Wenn es im Hifi-Bereich nicht klingt, liegts eh daran, weil das Stromkabel nicht mindestens 2000 EUR gekostet hat.

Wobei in dem Bereich die Raumakustik praktisch nicht existiert.

@digital-synthologie Ich hab bis jetzt das Problem gehabt das alle Aktiven mehr oder weniger ein hohes Grundrauschen haben was mich doch sehr stört beim Abhören. Ich hab hier noch eine Endstufen/Passiv Lautsprecher Kombi als Monitoring stehen und da ist Totenstille.

Keine Ahnung warum die das Aktiv nicht auch hinkriegen.

Ansonsten finde ich eigentlich die Kombi integrierte Verstärker speziell auf die Lautsprecher abgestimmt schon besser.

@digital-synthologie Gute passive frequenzweichen koennen aber schon vorzuege aufweisen denn damit kann man etwas die reaktanz der einzelnen chassis ausgleichen/aufeinander einstimmen.

Dass die frequenzweichen vieler passiver lautsprecher einfach nur filter (mit vielleicht etwas entzerrung fuer die ganze box) sind ist halt eher das problem.

@MichFisch00 Naja, Bi-Amped passiv wäre ja auch noch ne klassische Möglichkeit.

Das wurde eben früher so gemacht. Aktive Boxen waren einfach nicht usus. Vermutlich, weil die Verstärkertechnik noch nicht wo weit war. Weder von den Ausmaßen, noch von der Effizienz. Mit so ner alten Crest konnte man unter Last schon mal nen Häuserblock heizen. Und Gerüchten zufolge stehen solche Endstufen in kalifornischen Aufnahmestudios im Keller, damit sie beim Tornado nicht wegfliegen…naja, vielleicht ist das auch die Ursache für die Waldbrände. Wer weiß das schon.

Bei allen „wissenschaftlichen“ Gedankenspielen mal ne Frage in die Runde: Wie kommt ihr mit dem Gesamtpreis eines solchen Systems zurecht?

Die Preisgestaltung, was die aktive avantone angeht, hatte ich ja auch schon mal beim Nur-Boxen-Test in den Raum geworfen. https://www.amazona.de/?p=229710#comments

Und nMn bekommt man für € 1.500 oder mehr durchaus akzeptable gebrauchsfertige Aktivsysteme, oder nicht? Und er Backofen kann dann aus bleiben („Schaaatz, kannst Du mal die Kabel rausnehmen, ich muß den Schweinebraten jetzt reintun“).

abgesehen davon mag ich die NS10 auch optisch nicht. ;-)

Ich kenne noch die NS10, derzeit ziehe ich aber aktuelle Yamaha HS 7 vor.

In den vergangenen 30 Jahren nutzte ich viele Monitore, mitunter das ganze HiFi-Zeugs von Genelec, Neumann, Focal usw. Und trotzdem klingen die Tracks, die ich ausschließlich auf den Yamaha NS10 produzierte, am besten. Ich persönlich arbeite am liebsten mit geschlossenen Lautsprechergehäusen und Papier-Membrane für ein dichtes, direktes Klangbild. Damit werden der Musikproduktion einige akustische Grenzen gesetzt. Es dauert länger, einen geeigneten Sound zu finden, aber dafür sitzt er dann. Mit hochauflösenden und -dynamischen Lautsprechern ist klangtechnisch viel mehr erlaubt. Sie verleiten gerne dazu, sich in einem Frequenzsalat zu verlieren. Für den Musikgenuss gibt es wiederum nichts besseres.