Moog Filter und VCA von Behringer

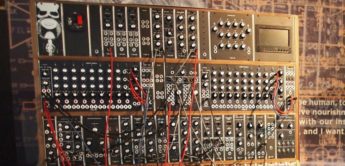

Durch die starke Fokussierung auf Eurorack kompatible Module hat Behringer in den letzten beiden Jahren für Aufsehen gesorgt und neuen Schwung in dieses Marktsegment gebracht. Durch die originalgetreu klingenden Synthesizer Behringer Model D und den Behringer Pro-1, um nur zwei Beispiele zu nennen, hat Behringer nun doch mehrfach bewiesen, dass man alte Klassiker in neuem Gewand und zu günstigen Preisen anbieten kann. Dies hatte zur Folge, dass jedes erschienene Produkt weitreichende Diskussionen bei AMAZONA.de sowie in anderen Foren ausgelöst hat. Jetzt geht es in die nächste Runde, bei der Behringer nun klassische Modularsysteme aus der Zeit vor dem Format „Eurorack“ im Schaltungsdesign 1:1 nachbaut, um damit dem Klangkünstler die Möglichkeiten zu geben, diese Klassiker im originalgetreuen Sound zu erschwinglichen Preisen zu erwerben. Diese beiden Systeme sind im Original das Roland System 100m (Baujahr 1975-1979) und die Baureihen 15, 35 und 55 von Moog (1967 – 1981). Diese beiden Klon-Systeme nennen sich System 100 und System 55 und sind mit vereinzelten Vorläufern des Gesamtsystems im Handel bereits erhältlich. In diesem Test stelle ich 5 Eurorack-Module von insgesamt 22 Modulen aus dem System 55 von Behringer vor.

- Behringer 902 Voltage controlled amplifier

- Behringer 904A Voltage controlled Low pass Filter

- Behringer 904B Voltage controlled High pass Filter

- Behringer 914 Fixed Filter Bank

- Behringer 923 Filters

Inhaltsverzeichnis

- Ein Moog System 55, 35 oder 15 von Behringer

- Vier Filtermodule und ein VCA

- Behringer 902 Voltage Controlled Amplifier

- Behringer 923 Filters/Noise

- Behringer 904A Voltage controlled Lowpass-Filter

- Behringer 904B Voltage controlled Highpass-Filter

- Behringer 914 Fixed Filter Bank

- Das Behringer System 55 on YouTube

Kurze Info: Eine Übersicht zu allen Tests von Behringer Eurorack-Modulen, findet Ihr HIER (klicken).

Das Behringer Modularsystem 35+, ein Klon der Moog Systeme 55, 35 und 15, nimmt Gestalt an. Bislang findet Ihr auf AMAZONA.de folgende Module des Modularsystems als Test:

- Behringer System 35+ Module: CP3A-O, 995, 992, 962, 961, 921B, 921A, 911A, 903A

- Behringer System 35+ Module: 914, 902, 923, 904a, 904b

- Behringer System 35+: Modul 960 (Sequencer)

- Behringer Eurorack Case für System 35+ (u.a.)

Ein Moog System 55, 35 oder 15 von Behringer

Vier Filtermodule und ein VCA

Diese Auswahl wurde aufgrund der vollständigen Kompatibilität hinsichtlich aller Anschlüsse getroffen und kann in jeder Kombination mit anderen Eurorack-Modulen zu 100 % genutzt werden. Ich möchte auch gleich die Frage beantworten, warum denn die anderen Module aus dem System 55 nicht immer in allen Funktionen zu anderen Modulen passend sind. Speziell das Moog-System hat 2 Trigger-Varianten. Diese nennen sich V- und S-Trigger. Kurzer Ausflug zum Verständnis (man lernt nämlich nie aus): Der V-Trigger-Anschluss ist im Prinzip ein Gate-Anschluss. Also, Spannung an (Note an) und Spannung aus (Note aus), wohingegen der S-Trigger-Anschluss einen permanenten Kurzschluss benötigt. Dies ist somit eine Besonderheit bei diesem System, die Behringer natürlich 1:1 beibehalten wollte. Das spielt bei diesen Modulen keine Rolle, weil solche Klinkenbuchsen nicht vorhanden sind.

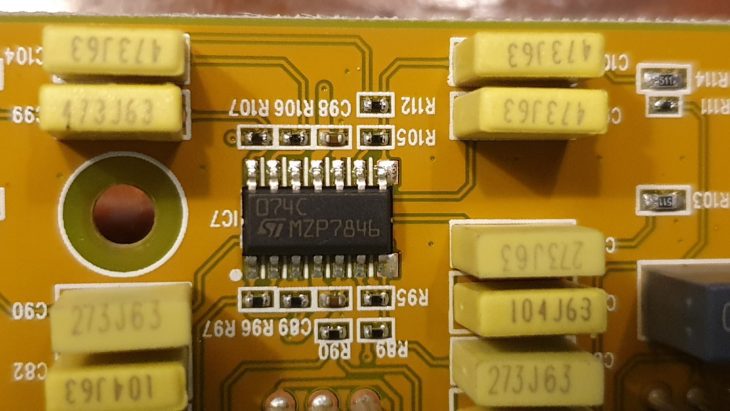

Bevor der eigentliche Test der Module beginnt, kommen wir zur zweiten und dritten Besonderheit dieses Nachbaus, auf die ich eingehen möchte. Damals, als die Originale von Moog auf den Markt kamen, war es technisch noch nicht üblich, ICs (integrated circuit) mit in die Schaltung zu integrieren.

Das bedeutet, dass man heutzutage geläufige Funktionen und Bauteile verkleinert, um diese in einem Chip (IC) platzsparend zur Verfügung zu haben. Wenn also ein Audiosignal verstärkt werden soll, dann verwendet man sogenannte OPAmps, die als IC auf der Platine sitzen und viel Platz und Entwicklungsarbeit sparen. Das war eben damals noch nicht üblich und so hat man jedes Schaltungsdetail „groß“ bauen müssen. Das erklärt auch die massive Größe und das Gewicht der damalig gebauten Synthesizer. Hier verspricht Behringer, dass in den Modulen keine integrierten Schaltkreise, zumindest außerhalb des Signalflusses, verwendet werden, somit alle Funktionen mit Bauteilen, teilweise in SMD Technik, nachgebaut werden. Dies ermöglicht einen viel größeren Headroom der Signale, sprich, man kann die Module höher mit Spannung oder Audio (ist auch Spannung) anfahren, ohne dass Bauteile clippen oder unschön reagieren. Das war aber noch nicht alles! Im Schaltkreis soll von den üblichen 5 V die Spannung auf 6 V transformieren. Auch das sollte zu einer besseren Stabilität und zu einem authentischeren Klang führen. So wird es dem Interessenten zumindest in einem YouTube Video von Behringer präsentiert. Ob das so ist, werden wir sehen. Das ist ziemlich spannend.

Nein, es geht noch nicht los mit den Modulen. Gestattet mir noch folgenden Hinweis: Selbstverständlich wird auch das gesamte Behringer System 55, verbaut in einem Behringer Eurorack Go Case, ebenfalls bei AMAZONA.de einem Test unterzogen werden. Dann werden die Besonderheiten noch mal extra besprochen. Die Module werden hier auch nicht nach der Authentizität zu dem originalen System bewertet, sondern stehen für sich alleine.

Jetzt zu den Modulen

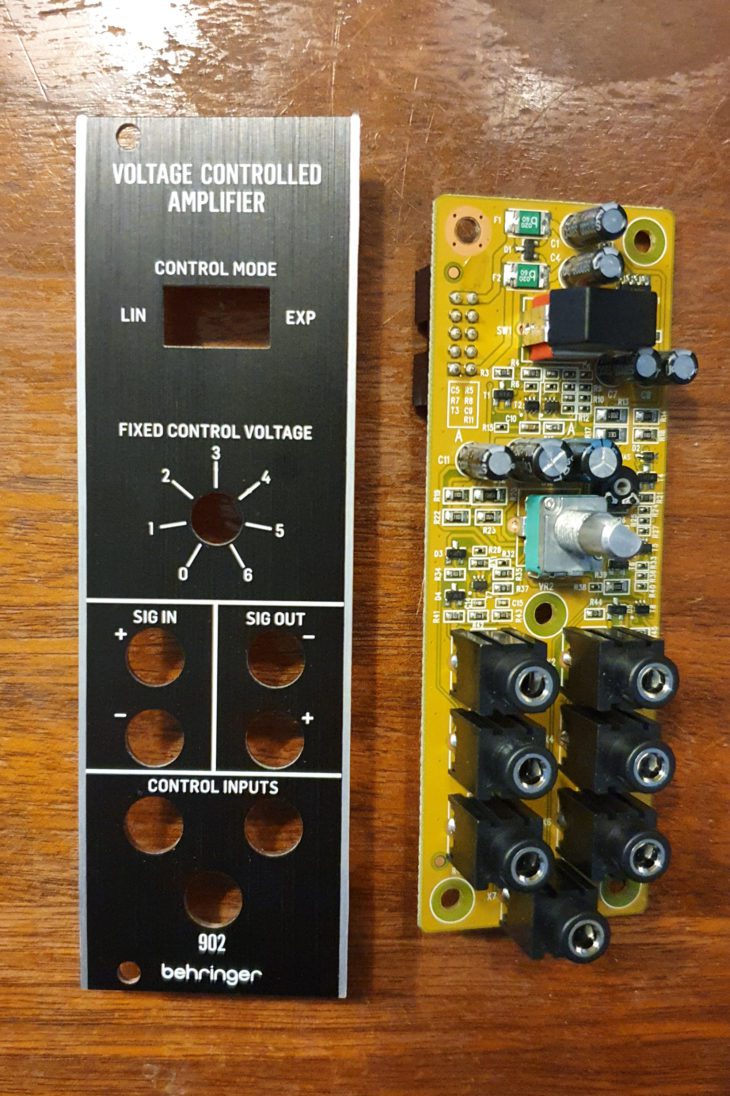

Allen Modulen ist gemein, dass sie eine schwarz-weiß bedruckte eloxierte Aluplatte haben und die Drehregler sowie die Ein- und Ausgänge nicht mit der Frontplatte verschraubt sind. Der mechanische Aufbau, also die Platine, ist direkt mit der Frontplatte von hinten fest verschraubt, so dass dieser Umstand keinen negativen Effekt auf die Modulstabilität hat. Ganz im Gegenteil! Diese Art der Verschraubung ist sogar sehr massiv und es sollte daher über Jahre hinweg keine Einschränkung im Handling eintreten. Die Modultiefe aller hier getesteten Module sind Skiff tauglich und der obligatorische Stromkabelanschluss lässt kein falsches Einstecken zu. Die Potis haben alle einen D-Schaft und lassen sich mit Widerstand mittlerer Stufe bequem bedienen. Ein versehentliches Verstellen ist somit nicht möglich. Form und Größe sind identisch mit denen des Models D. Die optische Verarbeitungsqualität der Platine ist perfekt und es gibt auch keine Platinenbad- oder Schmierreste wie sie beim Behringer Crave wohl vorkamen. Alles ist trocken und sauber ausgeführt und macht einen zuverlässigen Eindruck. Die Platine ist mit Bauteilen herkömmlicher DIY (do it yourself) Größe und den viel kleineren SMD-Teilen bestückt.

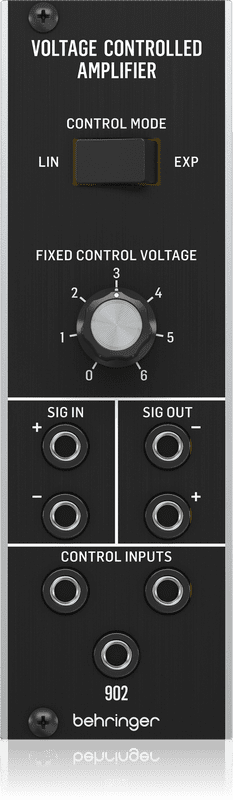

Behringer 902 Voltage Controlled Amplifier

Ein VCA-Modul ist meist das letzte Glied beim Gestalten eines Klanges. Es regelt die Lautstärke und je nach Bauart auch den Klang, man manipuliert damit auch Spannungskurven. 8 HP benötigt das Modul an Platz. IC-Check auf der Platine: negativ! Es stimmt also: Das Modul kommt ohne ICs daher. Das ist mal etwas Neues, denn die meisten Eurorack VCAs sind mit ICs designt. Es gibt einen Schalter, der das Verhalten der Verstärkung von linear auf exponentiell umstellen lässt. Man kann sowohl Audio als auch CV (Spannungen) durch das Modul schicken. Der „Volume“-Regler schließt den VCA ganz oder ermöglicht eine voreingestellte „Öffnungslautstärke“.

Beim Signal-In und Signal-Out gibt es ebenfalls phasenumgekehrte Möglichkeiten gibt. Mehr Signalsättigung kann man bei den positiven Ausgängen erwarten. Drei parallele CV-Inputs sind vorhanden, um die Verstärkung zu beeinflussen. Eine Signalkontrolle in Form einer LED gibt es nicht. In Betrieb: Nun, ein VCA alleine macht noch keine Musik und es braucht mindestens noch eine Hüllkurve, die für das Durchlassen des Audiosignals sorgt. Als Basis dient ein Oszillator, der rhythmisch angespielt wird, die Hüllkurve sorgt für die Länge des Tones. Bei dem Audiobeispiel wird zwischen verschiedenen Schwingungsformen gewechselt. Die Lautstärkenunterschiede sind alleine durch die Sättigung erzeugt und nicht nur eine Lautstärkenanpassung. Das gespeiste Signal wurde mit einem Attenuator verstärkt, um die Sättigung im Modul zu hören.

Im Hörtest verliert der VCA keine Frequenzen. Die Qualität des eingespeisten Klanges liegt auch am Ausgang noch genauso an. Man kann bedenkenlos einen sehr hochwertigen Oszillator anschließen und muss keine Einbußen befürchten. Je höher der Pegel am Eingang des VCA anliegt, umso mehr Sättigung kann man dem Signal beifügen. Dies ist der Vorteil der Originalschaltung und der Umsetzung. Auch ist der VCA sehr schnell und kann einen Klick erzeugen. Einzig das Gehör ist der Maßstab an diesem Modul. Eine LED zur Kontrolle benötigt man nicht. Das Modul kann neutral oder auch sehr heiß angefahren werden und es bleibt musikalisch. Einzig ein Knackgeräusch beim Umschalten der Charakteristik ist zu hören.

Fazit

Umschaltung der Charakteristik, 3 CV-Eingänge und Invertiermöglichkeiten bieten vollste Flexibilität. Der Behringer 902 VCA klingt gerade wegen des Verzichtes auf ICs hervorragend und bietet eine Spielwiese als letzte Stufe für das Klangdesign. Er kann Akzente setzen und das macht gerade bei solchen Momenten Freude, bei denen man merkt, dass man mit anderen VCAs an Grenzen stößt, gerade wenn man das Eingangssignal verstärkt hineinschickt. Das muss dieses „Mojo“ sein, wenn man von alten Geräten spricht. Aber hier gibt es ein Neues und das für 58 Euro. Für mich ein Best-Buy!

Positiv

- klassische Schaltung

- Klang

- Sättigungsmöglichkeit

- 3 CV-Eingänge

Negativ

- Knackgeräusch beim Umschalten

Preis: 58,- Euro

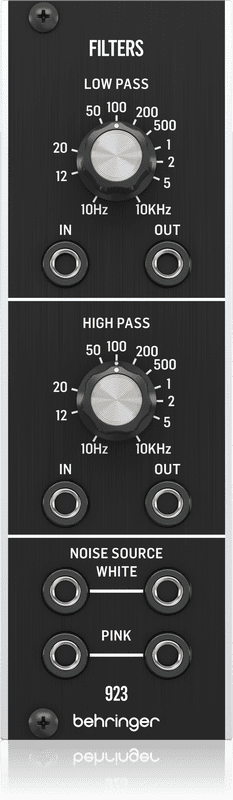

Behringer 923 Filters/Noise

Die Kombination der Funktionen bei diesem Modul sind für Eurorack-Verhältnisse etwas seltsam gewählt und ganz klar auf die Reproduktion der Original-Elemente der Moog Systeme zurückzuführen. Wenn es so eine Kombination gibt, dann muss das auch exakt so gebaut werden. Die obere Hälfe ist von einem Lowpass- und einem Highpass-Filter mit jeweiligen Ein- und Ausgängen besetzt. Der Bereich ist mit 10 Hz bis 10 kHz beschriftet. Es gibt keine CV-Eingänge, um das Filter zu modulieren. Es handelt sich also um reine Filter mit fest eingestellter +6 dB Flankensteilheit. Darunter gibt es eine Noise-Quelle mit weißem und rosa Rauschen, jeweils mit zwei Ausgängen. Das war es auch schon! Was aber noch erwähnt werden muss: Ein- und Ausgänge vertragen Pegel bis +19 dBu, wie schon mehrfach geschrieben, kein IC! Dann ist so was möglich.

In Betrieb

Beide Noise-Quellen haben einen guten Pegel und klingen, so wie man das kennt. In der Anleitung stehen 0 dBu Output beim weißen Rauschen und +4 dBu be rosa Rauschen.

Es wurden verschiedene Audiofiles mit einem Eurorack Sampler und verschiedene Oszillatoren eingespeist, um das Klangverhalten der Filter zu demonstrieren:

Die Potis lassen sich gut greifen und drehen mit durchgängig gutem Widerstand. Jedoch fällt es schwer, bei beiden Filtern sanfte Filterfahrten durchzuführen, denn an manchen Stellen springt das Filter zu schnell weiter. Speziell am oberen Ende auf 6 Uhr im Uhrzeigersinn springt es doch gehörig. Das ist bei beiden Potis so und das macht überhaupt keinen Spaß. Ob es nun an den Potis liegt, die auf dem letzten Stück fehlerhaft sind oder ob ein anderes Bauteil mit dem gelieferten Wert nicht umgehen kann, erschließt sich mir nicht. Was den Filtercharakter angeht, so sollte man sich die Audiobeispiele anhören.

Fazit

Als einzelnes Modul finde ich es recht uninteressant und weder Fisch noch Fleisch. Im Gesamtkontext des Systems 55 wird es wohl besser aufgehoben und wahrscheinlich nutzbarer sein. Technisch betrachtet sind die Noise-Quellen ohne Makel. Aber die beiden Filter und deren Drehregler mit Soundsprüngen während der manuellen Filterfahrten scheinen auf etwas hinzuweisen, was so nicht gewollt war. Es sei denn, dass es beim original Moog System das ebenso ist. Wer nur feste Frequenzen gezielt herausarbeiten möchte, kommt damit auf jeden Fall zurecht.

Positiv

- mehrfache Funktionen

- Noise-Quellen

Negativ

- unschöne Wertsprünge bei beiden Filterpotis

Preis: 77,- Euro

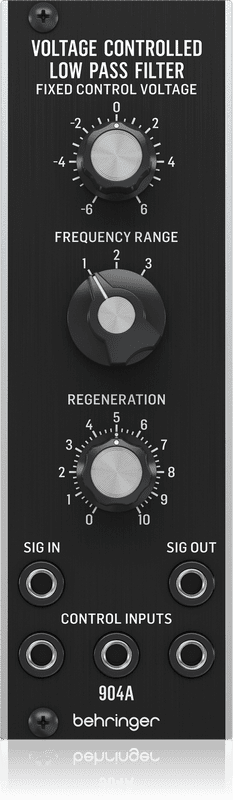

Behringer 904A Voltage controlled Lowpass-Filter

Dieses Filter ist das klassische Moog 24 dB Lowpass-Filter. Die Benennung der Drehregler von oben nach unten ist auch sehr klassisch, daher ungewöhnlich: Cutoff-Frequency heißt hier „Fixed Control Voltage“, ein dreifacher Switch namens „Frequency Range“ und das letzte Potis heißt „Regeneration“, das schlicht die Resonanz ist. Darunter sind der Signaleingang und der Audioausgang. Die unteren drei Klinkeneingänge sind die parallel geschalteten CV-Eingänge, die auch 1 V/Octave verarbeiten, um z. B. das Filter tonal zu spielen oder eine Hüllkurve anzulegen. Wenn mehrere CV Signale eingespeist werden, werden diese summiert und verdoppeln die Cutoff Frequenz für jede 1 V Erhöhung! Verstanden? Gehen wir noch mal auf den Dreifachschalter „Frequency Range“ ein. Hiermit wird der Arbeitsspielraum des Filters festgelegt: 1 Hz bis 5 kHz, 4 Hz bis 20 kHz und 16 Hz bis 80 kHz!

In Betrieb

Das Modul wurde wieder mit einem einfachen Oszillator bestückt und es wurde kein VCA verwendet. Alle Schaltzustände wurden durchgeführt.

Der „Fixed Control Voltage“-Regler fährt ohne Sprünge vorbildlich die Frequenz nach unten, es sind sanfte und nuancierte Bewegungen möglich. Erhöht man in mehreren Schritten die Resonanz, kommt der typische Moog-Sound zu Tage, analoger, klassischer Sound pur. Natürlich verschwindet das Bassfundament, je mehr man die Resonanz erhöht. Das ist aber völlig normal. Selbstoszillation ist natürlich möglich und lässt sich auch per 1 V/Oct. anspielen. Das Modul verkraftet ebenso einen hohen Input und gibt auch kräftig am Ausgang was ab. Dieser ist mit +10 dBu angegeben. Man kann erahnen, was passiert, wenn man dieses Filter ins Maximum fährt. Das ist eine tolle Voraussetzung für Klangexperimente im Sättigungsbereich. Ein kleines Manko hat dieses Modul jedoch: Der Dreifach-Schalter knackst beim Umschalten. Vielleicht ist das nicht bei jedem Modul so.

Fazit

Moog-Sound pur! Ein Klassiker, der immer verwendet werden kann. Das Modul bietet einen kräftigen Grundklang und viel Klangfarbe nach oben, was die Sättigung anbelangt. Gerade weil man es mit hohem Input anfahren kann und der Ausgang ebenso viel Kraft bietet, sollte man dieses Filter für sich entdecken, selbst wenn man schon andere Lowpass-Filter im Rack hat.

Positiv

- klassischer Sound getroffen

- Sättigung mir hohem Pegel möglich

- 3 CV-Eingänge

Negativ

- Umschalter knackst

Preis

102,- Euro

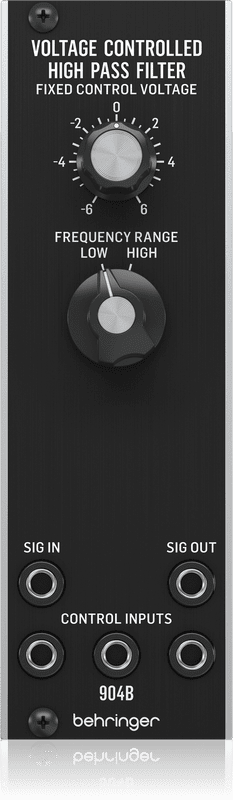

Behringer 904B Voltage controlled Highpass-Filter

Das klassische Highpass-Filter im Nachbau von Behringer. Auch hier bleibt die Vintage-Beschriftung erhalten. „Fixed Control Voltage“ ist die Cutoff-Frequenz, darunter ein Zweifach-Schalter für die beiden Frequenzbereiche des Filters: 4 Hz bis 20 kHz und von 10 Hz bis 50 kHz. Das ist die Arbeitsfrequenz, in der der Cutoff-Regler arbeitet. Einen Resonanzregler gibt es hier nicht, die Flankensteilheit beträgt 24 dB pro Oktave. Am Signal Ein- und Ausgang gibt es auch hier wieder die Möglichkeit bis +10 dB anzulegen. Und am Modulende sind wieder 3 CV-Eingänge, die die Cutoff-Frequenz beeinflussen. Wenn mehrere CV-Signale eingespeist werden, werden diese summiert und verdoppeln die Cutoff-Frequenz für jede 1 V Erhöhung! Alles klar!

In Betrieb

Gleiches Spiel. Hört mal, was das Filter mit den eingespeisten Signalen so macht! Das soll nur als Orientierung dienen.

Selten hat man ein Modul vor sich, das komplett auf Highpass ausgelegt ist. Deswegen ist es auch sehr simpel zu bedienen. Durchgängig wird im gesamten Regelweg der Sound gut verändert. Je nach Geschmack und Bedarf wählt man einen der beiden Frequenzbereiche. Nuanciert kann man den Cutoff einstellen. Bewegung kommt dann ins Spiel, wenn man über die CV Eingänge noch Modulationen einspeist. Gerade durch die 3 CV-Eingänge ist es für Experimente gut gewappnet.

Fazit

Reine Highpass-Filter sind rar gesät, umso interessanter kann für den einrn oder anderen dieses Stück präziser geklonter Technik sein. Als Bonus für den Klang steht auch hier der diskrete Aufbau ohne ICs. Das kann den einen Aha-Effekt auslösen oder das letzte Quäntchen sein, um einen Sound kräftig hervorzuheben. Durch die umschaltbaren Frequenzbereiche erweitern sich noch mal die Möglichkeiten.

Positiv

- klassischer Sound getroffen

- Sättigung mir hohem Pegel möglich

- 3 CV-Eingänge

Negativ

- –

Preis

102,- Euro

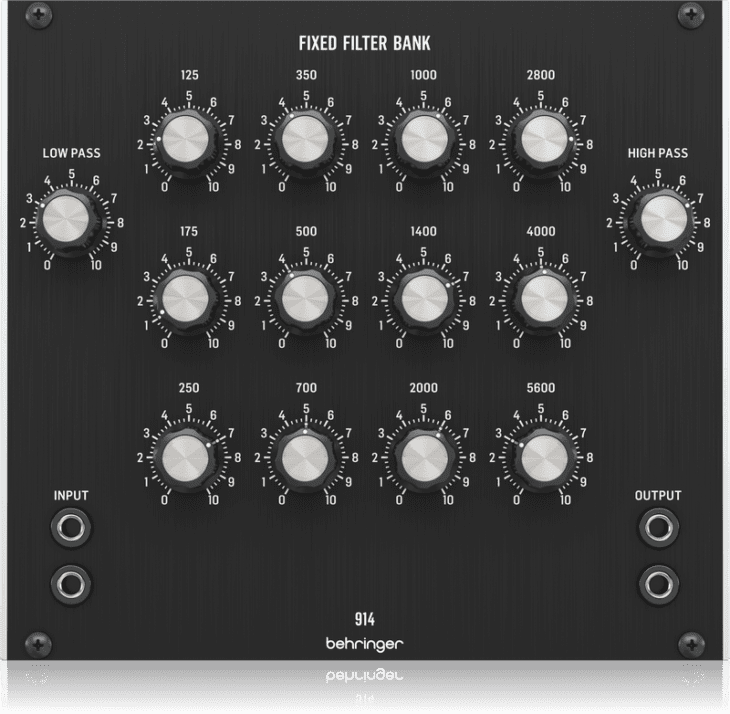

Behringer 914 Fixed Filter Bank

Eine Fixed Filterbank im Rack zu haben, ist schon etwas Besonderes. Es gab bisher nur wenige Möglichkeiten, solch ein Spezialmodul zu besitzen. Entweder man baute sich sein eigenes als DIY- Projekt oder man griff tief in die Tasche, um ein Serienprodukt von den wenigen Herstellern zu kaufen. Insofern hatte man bisher keinen richtigen Kontakt zu solch einem Modul, das auch relativ breit daherkommt, aber 14 Potis müssen schließlich untergebracht werden. Die Anordnung aller Bedienelemente ist 1:1 von der Moog Filterbank übernommen.

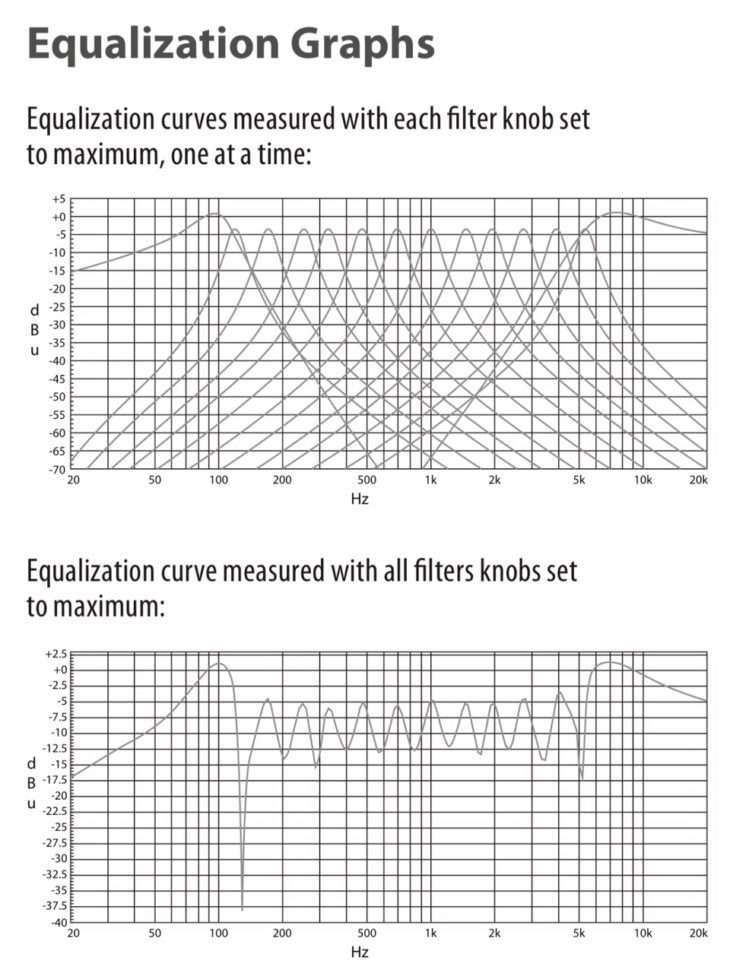

Eines vorweg: Das ist kein EQ-Modul! In der Mitte sind 12 Bandpass-Filter angeordnet, die man öffnen kann. Wenn der Regler komplett auf 0 steht, geht auch kein Sound um diese Frequenz herum durch, ist also ausgeblendet. Der linke Drehregler ist ein Lowpass- Filter mit 24 dB, der letzte rechte Regler ist ein Highpass-Filter, ebenfalls mit 24 dB. Um das Verhalten der Drehregler und die Beeinflussung derselben besser zu beurteilen: Hier zwei Grafiken! Die erste demonstriert die Bandbreite und die Aufteilung der einzelnen Drehregler.

Auf dem zweiten Bild sieht man das Frequenzspektrum und die Veränderung, wenn man alle Drehregler komplett auf Anschlag dreht. Es gibt also keine glatte Kurve von 20 Hz bis 20 kHz. Es sind 2 Audioeingänge sowie 2 Audioausgänge vorhanden. Auch hier wird mit diskret aufgebautem Signalweg geworben. Auf der Platine befinden sich jedoch 7 ICs, die laut Beschriftung als OPAmps fungieren (zweikanalige Variante bei 14 Frequenzen). Das finde ich etwas fragwürdig, wird damit doch geworben! Klar ist natürlich, wenn man das diskret aufgebaut hätte, dann wäre wohl noch eine zweite Platine dazugekommen und der Preis wäre dann deutlich höher geworden.

Auf meine Anfrage an Behringer erhielt ich eine ausführliche Antwort. Der Einfachheit halber habe ich das gleich ins Deutsche übersetzt:

„Fast alle System 55-Module sind vollständig diskret – keine ICs – und verwenden daher die Originalschaltungen. Der 914 ist teilweise eine Ausnahme. Während für die Eingangs- und Ausgangsstufe diskrete Schaltungen verwendet werden, verwenden die Filterbänder ICs anstelle von Induktivitäten. Mit Induktivitäten hätte dieses Modul Hunderte von Euro mehr gekostet. Die ICs fungieren als das heutige Äquivalent der Induktoren. Das macht das Modul wirklich erschwinglich und ist gleichzeitig immer noch eine echte analoge Schaltung und keine Simulation.“

Also, war meine Annahme halb richtig! Nun ja, jetzt wissen wir Bescheid.

In Betrieb

In dem Audiobeispiel habe ich einen frequenzumfassenden Klang, Pink Noise und ein Sample mit Streichern durchgeführt. Als FX gibt es Hall aus einem Eurorack-Modul oder eben trockenes Signal.

Die Bedienung ist sehr simpel. Jeder kann sofort Welten mit Bewegungen erschaffen. Durch den gut leserlichen Aufdruck findet man sich sofort gut zurecht. Jeder Klang will durch Drehen erforscht werden. Das macht dieses Modul zu einem Instrument, auch wenn es selbst keinen Klang liefert. Ich hätte nicht vermutet, dass man damit solch einen Spaß haben kann. Alle Regler arbeiten smooth und lassen sich gezielt, auch in kleinen Dosen, einstellen. Ein Herausarbeiten von Harmonien oder Klangspitzen ist so perfekt möglich. Den zweiten Ausgang kann man mit einem Attenuator verbinden und das Signal in den zweiten Eingang wieder einspeisen. Oder man legt einen LFO an. Das bringt noch etwas Bewegung in den Sound. Trotz der vorhandenen IC-Bauteile kann der Sound in allen Belangen punkten. Man merkt nichts davon. Auch der verkraftbare Eingangspegel ist mit +20 dBu angegeben und der Ausgangspegel mit +10 dBu.

Fazit

Wer nur annähernd etwas mit Ambiente, Lounge, Drones und Filmmusik zu tun hat oder seinen Sound dahingehend erweitern will, der kann bei der Behringer Fixed Filterbank uneingeschränkt zuschlagen. Zu solch einem Preis war es bisher nicht möglich, diese Technik ins Rack schrauben zu dürfen. Sie inspiriert und lädt zur Klangforschung ein. Sie erzeugt selbst keinen Sound, aber egal, was man einspeist, eine faszinierende Reise beginnt. Tipp: Hall mit Shimmer dahinter und die Stunden vergehen! Die Filterbank ist ein Best-Buy!

Positiv

- bahnbrechend günstig

- präzise Klangmanipulation

- massiv gebaut

- inspirierend

Negativ

- 7 OPAmp-ICs auf Platine (zwecks Werbeversprechen)

Preis

102,- Euro

Das Behringer System 55 on YouTube

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Oh, oh, oh; ich war bisher immer der Meinung immun gegen die Versuchungen eines Modulsystems zu sein! Zu wenig Zeit und Geld und nun? Die Filterbank bringt alle Vorsätze ins Wanken, klingt höllisch interessant.

Sehr informativer Test und ich bin auf den ausführlichen Test aller Module gespannt.

Gegen die Versuchungen und GAS könnte mir ja ein Exorzist helfen, kennst Du vielleicht einen?

@Analog Twin Eine Selbstbehandlung wäre auch für mich sinnvoll. Nein, ich kenne keinen, auch wenn es den Eindruck macht, das ich allerhand skurile Gestalten kennen würde.

Lass Dich durch den Test nicht so beeinflussen. Um es zu relativieren: Wenn man das ganze System55 sein eigen nennen möchte so wandert doch im Ganzen schon eine ordentliche Portion Geld über den Tisch. Überschlagen sind das so um die 2000 EUR. Keine Frage, im Vergleich zum Original Peanuts, aber es ist eben ein ganz eigenes System, welches natürlich zur Eurorackwelt verknüpfbar ist, aber einen sehr ursprünglichen Weg verfolgt. Aber in der Tat, es gibt derzeit so viele günstige Einstiegsmöglichkeiten für Module und Cases, das es niemals leichter und günstiger war als jetzt.

@[P]-HEAD Danke für deine sehr ernsthafte Antwort auf meinen Kommentar, gegen die Verlockungen des ungebremsten Konsums hilft nicht nur der Blick aufs Konto; sondern auch der skeptische Blick meiner Frau.

Ach, es gibt einfach zu viele neue Sachen – oder wie Nina Hagen es besang: „alles so schön bunt hier, ich kann mich gar nicht entscheiden“

@Analog Twin Also mein Exorzist ist der heilige Bankberater, da reicht ein wedeln mit dem Kontoauszug und schon ist alles aufkeimende GAS weg. Vorallem beim Thema Eurorack, wo ein VCO soviel kosten kann, wie ein kompletter Synth. ;)

Oh, da kann ich dich beruhigen. Wenn du dir einmal einen Shapeshifter oder DPO ins Rack geschraubt hast und ansatzweise die Möglichkeiten erfasst hast, fragst du dich nicht „der hat jetzt 2x Model D gekostet“.

https://www.amazona.de/test-club-of-the-knobs-modularsystem-osc-vcf-vca-env/

Super Bericht, danke! besonders die sehr musikalischen Möglichkeiten der Filterbank haben es mir echt angetan. Eine Frage zu den Ein- und Ausgängen der Filterbank. Kann man zwei Quellen zusammenmischen? Oder eben auch eine Stereoquelle, die dann aber Mono die Filterbank verlässt? Und wie sind die zwei Ausgänge zu nutzen?

@gutomi Ja, du kannst 2 Signale zusammenmischen. Habe es gerade nochmal probiert. Ja, Stereo rein, kommt aber dann Mono raus. Die zwei Ausgänge sind 2x mono Ausgänge, also wie ein Mult.

Dem Absatz zu Stabilität und mechanischem Aufbau der Module möchte ich klar widersprechen. Es muss doch klar sein, dass der ganze Druck beim Ein- und Auspatchen direkt auf die Platine und damit die Lötstellen geleitet wird. Da ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis da eine schwache Lötstelle kollabiert. In Anbetracht dessen und der übrigen Mängel wie Knackgeräuschen finde ich diese Module im Vergleich zu Doepfer eigentlich recht teuer.

@swellkoerper Klar, wäre es besser! Es kommt eben auf die Nutzung an. Ich denke, die meisten stecken Ihre Kabel mit Bedacht. Wenn ich jetzt mit normalen Synths und 6,35 Klinkenausgang vergleiche, dann ist das dort ja fast üblich direkt auf der Platine verlötet zu sein, und dort hält es ja auch Ewigkeiten. Auf mich machen die Lötstellen einen sehr festen Eindruck.

@[P]-HEAD Mag sein. Ich krieg schon bei den dünnen, unverschraubten Poti-Plastikschäften von Makenoise oder Intellijel die Krise, gerade weil die Module so viel kosten. Unverschraubte Buchsen sind für mich in keiner Weise tolerierbar. Wie du sicher aus eigener Erfahrung weisst, gibt es ab einer gewissen Systemgrösse eh genug Baustellen die Unfrieden stiften, da brauch ich keine potenziellen Schwachstellen. Den angekündigten CP3-Mixer werde ich mir trotzdem genau anschauen, wenn die so schön zerren wie die du sagst und der Preis stimmt, werde ich mir ein paar davon reinschrauben. Der CP3-Sound ist doch der wahre Soundbringer im Moog-System, Filterklang ist überbewertet :-) (duck und weg)

@swellkoerper Habe ich auch als erstes gedacht. Der ganze Druck beim Einstöpseln geht direkt auf die Platine – was bei Audio- oder MIDI-Anschlüssen von Keyboards schon schlimm genug ist, ist bei viel öfter gewechselten Patchverbindungen bestimmt nicht einer langen Haltbarkeit zuträglich. Hätten da Buchsen mit Gewinde und ein Chinese, der die Muttern draufdreht, wirklich das Budget gesprengt?

Leider sparen aber auch andere Hersteller da an der falschen Stelle, z.B. Dreadbox beim Erebus etc.

@swellkoerper Die Buchsen zu verschrauben würde bzgl. Dauerhaftigkeit gar nix bringen, im Gegenteil. Wenn man bereits eingelötete Buchsen mit der Frontblende verschraubt, dann führt man mit Sicherheit mechanische Spannungen ein, die irgendwann die Platine beschädigen. So hab ich das zumindest seinerzeit gelernt.

Deshalb muss man in der Herstellung die Platine mit allem außer Bedienelementen bestücken und verlöten, die Potis und Buchsen bestücken, aber noch nicht verlöten, dann die Frontplatte montieren und verschrauben und zum Schluss (!) die Potis und Buchsen (von Hand) verlöten. Und dabei natürlich keine einzige Lötstelle vergessen.

Nur dann hat man irgendeinen Vorteil von verschraubten Bedienelementen.

Und dass das jeden Preisrahmen sprengt ist sicherlich sofort klar.

@S_Hennig Ganz genau, jetzt wo du es sagst, fällt mir das auch so auf. Wenn ich Module selbst zusammenbaue, dann werden die Buchsen erst nach dem festdrehen verlötet. So macht man das generell im DIY Bereich. Also, macht das festschrauben, wie Du sagts bei industriell gelöteten Platinen keinen wirklichen Sinn.

@S_Hennig Naja, nicht ganz. Am Beispiel der Behringer 2500 Serie: Da sind Gewinde an den Potis, die weit genug herausragen. Man nimmt die Frontplatte ab, schraubt Muttern and die Potischaft, dann Frontplatte drauf, oben wieder Muttern. Die unteren Muttern schraubt man nun (z. B. mit einem kleinen Schraubenzieher von der Seite) soweit hoch bis es stoppt und null Spannung zu Lötstellen da ist, und die Frontplatte perfekt sitzt. Dann werden Muttern von oben mit höherem Drehmoment (mehr Kraft) befestigt. Dann spannt die Lötstelle nicht mehr, da der Stopp durch die untere Mutter und die Säulen der Frontplatte ja gesetzt ist. Es ist halt wichtig, die Frontplatte von beiden Seiten zu sichern. Bei meinen Behringer 2500 Modulen habe ich das mit M7x0,75 Muttern so gemacht. Bekommt eine ganz andere Haptik, ich bin wirklich zufrieden. 20 Muttern machen das Modul übrigens auch noch schwerer :-) Die Kappen passen auch noch gut drauf. Laut Behringer verliert man durch diese Modifikation jedoch die Gewährleisungsansprüche. Für Grobmotoriker würde ich das ganze nicht empfehlen, aber wenn man es richtig macht wie in meinem Fall, bin ich davon überzeugt, daß es mehr bringt als es schadet.

Eine Zugsicherung für die Buchsen aus den Lötstellen gibt es auch noch eine Lösung: zwischen Frontplatte und Buchse gibt es eine <1mm Lücke. Wenn man eine Leiste anbringen würde, die genau passt und mit Sekundenkleber an die Frontplatte klebt, entlastet diese die Lötstellen. Aber wie gesagt, man kann nicht von jedem handwerkliches Geschick voraussetzen...

Filterbänke sind so etwas wie die grauen Eminenzen unter den Filtermodulen und fristen oft zu Unrecht ein Schattendasein. Mir persönlich fehlt meist die CV-Steuerung der Bänder, man will ja nicht die ganze Zeit von Hand dran rumdrehen. Deshalb ist es bei mir ein Makenoise FXDF mit 6 VCAs geworden.

@swellkoerper Es heisst aber doch nicht ohne grund Festfilterbank.

Man kommt sonst ja sehr schnell zu einem modularen Vocoder (nur schade dass Doepfer damit aufgehoert hat).

@nativeVS Wenn, wäre das ja nur die halbe Analyse-Einheit eines Vocoders, fehlen noch die Follower und die ganze Synthese, das ist schon noch ein weiter Weg. Amplitudenmodulation der Festfilterbänder ist sehr ergiebig, von subtilen Schwebungen oder Feedback-Kontrolle kommen mir da viele Patches in den Sinn. Letztens hab ich einen Wavetable-Scan durch den FXDF geschickt und die Einzelausgänge in 6 LPGs. Das gab eine äusserst wilde organische Drummachine..

@swellkoerper Braeuchte man nicht eher die Synthese Einheit dafuer? Anstelle von den envelope followers schliesst man einfach gleichspannungen und die modulations spannung an.

Die sound moeglichkeiten von parallelen filtern sind schon genial. Moon Modular hat ja jetzt ihre modulare filterbank fuer alle die das noetige kleingeld parat haben. Auf einen test darauf wuerd ich mich sehr freuen (obwohl ich wohl fuers erste nicht das noetige kapital habe).

Leser-Wertung ungenügend… da waren wohl wieder mal die Hater unterwegs…

Kleine Korrektur der Einleitung ;-) :

„Diese beiden Systeme sind im Original das Roland System 100 (Baujahr 1975-1979) und die Baureihen 15, 35 und 55 von Moog (1967 – 1981). “

Es wäre zwar auch schön, wenn Behringer das Roland System 100 nachbauen würde, aber es ist das System 100M.

@lambik habs korrigiert, danke für den Hinweis.

@Tyrell Hallo, der Text ist leider immer noch fehlerhaftet:……Diese beiden Systeme sind im Original das Roland System 100m (Baujahr 1975-1979) und …….

Die Baujahre für System 100M waren 1979-1984 (Wikipedia). Die Module des 100M waren auf alle Fälle im deutschen Roland Keyboards Katalog Vol. 3 enthalten. Dort wird auch der Jupiter 6 und der JX-3P angeboten also ca. 1983 (eigene Quelle).

@lambik Ah, danke. Was man nicht alles nicht weiß!

@lambik 15, 35 und 55 gab es aber erst ab 1972/1974;

Die ersten kommerziellen von 1967 waren Synthesizer I, Synthesizer II und Synthesizer III noch mit anderer breite als die spaeteren konsolen.

Ab 1968 gab es dann die erst die bekannten gehaeuse der P und C serie sowie das Model 10.

@nativeVS Verzeiht mir die Unwissenheit was die Geschichte dieser alten Systeme angeht. Ich hätte es auch in einem Satz schreiben können, aber wollte es zumindest anreißen, denn das wäre allein ja schon ein Artikel gewesen. Letztendlich geht es darum, das diese Systeme nun geklont wurden.

Ich liebäugel ja schon lange mit Modular aber hab keine Ahnung welche Module für den Anfang sinnvoll sind. Wäre womöglich ein Thema für nen Workshop. Modular für Dummies oder so…

@Morphoder Da habe ich einen guten Tipp: Schau heute um 17 Uhr auf AMAZONA,de, da gibt es einen Workshop der EXAKT dieses Thema behandeln wird, mit ganz konkreten Empfehlungen :)

@Morphoder Und hier gibt es auch was zu lesen, allerdings ist das auch nicht mehr im Detail up-to-date:

https://www.amazona.de/workshop-einstieg-in-die-eurorack-welt-teil-1/

https://www.amazona.de/community/eurorack-diverse/

https://www.amazona.de/eurorack-modular-workshop-bussystem-und-stromversorgung/

Als zufriedener Besitzer eines 5U-Systems mit Modulen von Dotcom, COTK, Macbeth und Moon lässt mich Behringers Inkarnation eher kalt, die Fixed Filter Bank schraub ich mir für diesen Preis aber definitiv ins Eurorack, allein schon wegen des Vergleichs mit meiner von Dotcom.

Ansonsten wieder ein sehr informativer Artikel, merci!

@Kraut Control Ja, nee is klar! Wenn Du sowas rumstehen hast, dann würde mich das auch kalt lassen.

Klanglich sicherlich interessant.

Wahrscheinlich sehen es die meisten anders, aber IMO hätte Behringer einige der Module noch ein wenig modifizieren dürfen.

Beispielweise hätte eine LED an einigen Modulen durchaus Sinn gemacht.

Gerade wenn es darum geht etwas komplexeres zu patchen, finde ich LED im Zusammenhang mit CVs sehr praktisch.

Gerade die Filterbank schreit förmlich nach einem Zusatz Modul, um die einzelnen Bänder mittels CV anzusteuern.

@Farbfalter Fuer CV kontrolle der baender der Festfilterbank braucht man dann aber einen VCA pro band und kommt damit auch sehr schnell ins Vocoder territorium.

Ich faend einzelausgaenge waeren aber schon ein guter anfang gewesen, da diese modifikation ja von Moog haeufiger gemacht wurde.

Irgendwie hatte ich gehofft das Behringer eine halbwegs erschwingliche Festfilterbank mit Spulen bauen wuerde. Gut, das sind keine standard bauteile (5 Henry (!!!) fuer den Tiefpass), aber von allen waere Behringer doch am ehesten in der lage eine grosse menge davon relativ billig herzustellen. Ueber die Gyrator entscheidung bin ich schlussendlich etwas enttaeuscht.

Kann es sein, dass sie beim VCA + und – vertauscht haben, denn nach meiner erfahrung trifft die saettigung sonst immer eher bei den negativen eingaengen zu (aufgrund der asymmetrischen speisung von +12V/-6V und dem dadurch verringertem headroom).

@nativeVS Naja, Spulen wären wohl auch im Großeinkauf nicht ganz billig, da sie eben viel aufwendiger in der Herstellung sind als ein SMD-Transistor und einfach nicht mehr so viel in der Welt benötigt werden. Behringer wird wohl auch nichts von diesen Bauteilen selber herstellen. Und große Mengen“ sind hier sowieso so eine Sache – wieviele Exemplare kann man von so einer Festfilterbank wirklich weltweit verkaufen, wie viele Musiker schrauben sich sowas wirklich ins Eurorack, weil sie darauf schon immer gewartet haben?

Ich glaube Behringer haette schon mehr als 250 davon verkaufen koennen, selbst bei einem preis von 600€ . Das ist im vergleich zu den absatzraten von anderen spulen basierten Festfilterbaenken mit mindestens doppeltem preis dann doch enorm; aber ja, grosse mengen sind bei sowas speziellem sehr relativ.

Wenn man die spulen als kombinationen in serie verwaendet kann man die fabrikation schon etwas rationalisieren, aber der abgleich geht dann wohl eher ins geld. Mit standard SMD spulen im miliHenry bereich ist das aber immer noch nicht wirklich machbar.

„Speziell am oberen Ende auf 6 Uhr im Uhrzeigersinn springt es doch gehörig“

Wenn Du den Cutoff-Regler bis auf 6 Uhr gedreht hast, springt der Klang bestimmt, bricht da doch der Schleifer am Anschlag ab…. ;-)

Das Knacken der Schalter übrigens dürfte beim Original wohl genauso sein – wenn der Regelbereich des Filters oder der Verlauf der Hüllkurve umgeschaltet wird, springt der Ausgabewert eben schlagartig.

Ich habe viele analoge Eurorackmodule bei denen die Schalter nicht knacken. Also, ist das für mich ein negativer Punkt. Und zu den 6 Uhr: Das sollte einfach nicht passieren. Habe ich so noch bei keinem Regler gesehen. Das muss man erwähnen. Das scheint auch durchgängig so zu sein, wenn ich mir das ein oder andere Kundenfeedback durchlese.

@[P]-HEAD Es ging mir um die Angabe mit „6 Uhr“. Bitte mal auf ein analoges Zifferblatt gucken ;-)

Und das Schalterknacken passiert eben, wenn bei anliegendem Signal die plötzliche Parameteränderung zu einer Änderung des Ausgangssignals führt. Das dürfte bei analogen Modulen/Schaltern die Regel sein.

Die 914 Fixed Filter Bank ist auch mein Favorit; dafür würde ich mir sogar noch ein Doepfer A-100 Mini Case zulegen.

Zum VCA heißt es: ‚Das gespeiste Signal wurde mit einem Attenuator verstärkt, um die Sättigung im Modul zu hören.‘ Ein Attenuator ist ein passiver Abschwächer und kann nicht verstärken. Ist wohl Amplifier gemeint…

@Son of MooG Äh, ja!

@Son of MooG Der Moog VCA (902) ist aber tatsächlich ein Amplifier und verstärkt Signale.

Es gibt bei Moog aber auch reine Attenuator-Module (995), die sind passiv.

Schade, dass es zu keinem direkten Vergleich mit Moog Modulen (oder COTK, Moon, Marienberg usw.) gereicht hat. So bleibt nur ein guter Klang, an dem man dank der Buchsenkonstruktion der Module nur bedingt lang Freude haben wird. Notfalls muss man selbst mit dem Lötkolben alles paar Jahre ran. Das macht Döpfer ordentlicher, aber klingt es dann auch so ?

Sehr schön geschriebener Artikel, das sind wirklich sehr interessante Module.

Vielen Dank!

Schade finde ich nur, das dabei kein Original Moog Modularsystem, oder zumindest ein Synth-Werk, der klanglich und technisch weitgehend identisch ist, zum direkten 1:1-Vergleich herangezogen wurde.

Da der Autor selbst im (Eurorack-) Modularbereich recht neu ist und anscheinend nie an einem originalen System 55 gearbeitet hat, erscheint mir dieser Test dann doch etwas subjektiv.

Vielleicht besteht ja beim nächsten Teil die Möglichkeit …

@Bernd-Michael Land Klar ist es auch teils subjektiv, aber wer kann schon aktuell up to date im eurorack Bereich sein und gleichzeitig die Originale oder Nachbauten zu seinem Fundus zählen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. 50 Jahre Erfahrung kann nicht jeder unbedingt abdecken, Insofern ging es ja nur um die Module im Kontext eines aktuellen Eurorack Systems, und nicht um den direkten Vergleich zum Original.

@[P]-HEAD Da fallen mir spontan eine handvoll Leute ein, die Moog Modular und neue aktuelle Modularsysteme nutzen. Aber damit habe ich eigentlich auch nicht gerechnet.

Der Titel: „Packt Behringer den Moog System 55 Sound?“ ließ für mich eben etwas anderes erwarten.

Ich könnte mir gut vorstellen, das sich für einen A/B-Vergleich sicherlich Jemand finden lässt, der seinen Original Moog Modular kurz dafür zur Verfügung stellt, so selten sind die jetzt auch nicht, gerade wegen der Reissue Modelle aus neuerer Zeit.

„Moog“ ist ja nicht immer „Moog“ ein Minimoog Filter und das des Modular klingen schon sehr unterschiedlich.

Wie kann man denn die Filterbank vergleichen, ohne ein Original mit Spulen daneben zu haben?

Darum geht es doch schließlich.

Nun denn, es ist es ein schöner und gut geschriebener Test, der viel über den Aufbau und die Qualität der Module aussagt.

Bestimmt ist auch der Grundcharakter recht „moogy“, aber inwieweit er tatsächlich dem Moog 55 entspricht, ergibt sich daraus leider nicht.

Danke für den sehr nett gemachten Einblick in die Klonkiste. Die Filterbank ist mal geil für das Geld und garantiert schöne Drifts. Ich nenne das mal Moog für Millennials, da sollten die Opa’s unter uns Nachsichtig sein. :)

Ja, ganz genau. Es ist unmöglich die letzten 50 Jahre mit Erfahrung abzudecken, geschweige denn mit aller Technik.

Der Vergleich der Behringerware mit den Eurorackmodulen von Aion Modular wäre aufschlussreich.

@Findus Auch hier wäre der Vergleich von Original Moog zu einem Aion sinnvoller, als Clone vs. Clone. Was soll das bringen? Das sagt doch eigentlich nicht aus, wie nah sie am Vorbild sind.

@Bernd-Michael Land Und warum möchtest du dann Behringer mit Synth-Werk vergleichen? Ist doch auch nur ein Klon. Achtung, mit meinem Einwurf bewerte ich jetzt nicht die Qualität.

@a.jungkunst Weil sich die Module von Synth-Werk vom Platinenlayout her und der Bestückung näher am Original orientieren, als alle anderen Clones. Das bedeutet ja nicht, das andere Systeme nicht auch gut klingen.

Alle meine Synth-Werk Module sind im direkten 1:1 Vergleich mit dem Original Moog klanglich nicht zu unterscheiden, auch deren Verhalten ist exakt identisch.

@Bernd-Michael Land Es gibt doch einige Anbieter im MU- und Eurorack-Bereich, deren Nachbildungen sich an den alten Moog-Modulen orientieren. Ob das Endprodukt jetzt eine 1:1-Kopie oder eine stark angelehnte Entwicklung oder nur ein ergebnisorientiertes Werkzeug ist, es spielt keine Rolle. Behringer bewirbt seine „Moog“-Erzeugnisse mit dem Vergleich zum originalen System 55 und baut selbst den größten Quark in dessen Funktion als Modul nach. So bleiben der Menschheit letztendlich nur zwei Optionen übrig: Ein Vergleich mit einem originalen System oder die Frage, ob es auch ohne Vergleich ansprechend klingt und vernünftig bedienbar ist. Alles andere dazwischen als Referenz anzuführen ist Humbug. Klon bleibt Klon, da gibt es keine Ausnahme. Auch wenn man sich die größte Mühe gegeben hat, anhand des Originals größtmögliche Nähe zu erzielen.

Hallo penishead,

guter, infomativer Test…. Danke dafür.

Sehe im ersten Bild Moogs Grandmother stehen.

Da Mixer CP3, Filter 904, Envelope Generator 911, VCA 902 bei der Grandma anscheinend aus Moog Modularsystemen stammt, könnteste ja mal eine Vergleich wagen..

Oder mit einem Behri Model D vergleichen….

Haste doch bestimmt auch noch irgenwo rumstehen… ;-)

@DocM Hey Doc, ja das ist die Grandmother. Der Matriarch steht ums Eck! Theoretisch könnte ich das testen, aber ehrlich gesagt bringt das letztendlich auch nicht viel, weil dann eben wieder auf einer anderen Ebene diskutiert wird und man kann hier sowieso nur mp3 hochladen, soweit ich weiß. Also, es entscheidet einfach der Geschmack. Ach ja, stimmt, den Model D habe ich hier auch im Rack. Es macht doch viel mehr Spaß zu jammen und was zustande zu bringen, als solche Videos zu produzieren.

Kann man überhaupt ein Urteil über den Klang des Systems fällen außer „Filter schmatzt moogig“, wenn die zum System gehörenden Oszillatoren noch nicht erhältlich sind?

Das wird dem System (noch) nicht wirklich gerecht, Behringer hin oder her.

@iggy_pop In dem Artikel gings ja auch nicht um den Klang des ganzen Systems, sondern es sind Einzeltests der Module, und ob diese sinnvoll auch mit anderen Eurorackmodulen nutzbar sind.

@[P]-HEAD Okay, aber dann sollte man nicht „ur-klassischer Moog Sound“ in seinem Fazit schreiben — es sei denn, der ur-klassische Moog Sound besteht aus Hüllkurven, VCAs und ein bißchen Festfilterbank bzw. Tiefpassfilter. Was ich nicht glaube.

Außerdem: Was ist denn ein „ur-klassischer Moog Sound“? Das verstimmte solistische Geheule von Keith Emerson? Das Getröte von Wendy Carlos? Das Sequenzergeticker von Tangerine Dream und Klaus Schulze? Das entrückte Getickel von Popol Vuh? Oder das Geflöte von Tomita?

Fragen über Fragen… wer soll die denn alle beantworten?

@iggy_pop Ja, keiner! Wer sonst!

@[P]-HEAD Ich hacke in die gleiche Kerbe wie iggy: Der Subtitel „Packt Behringer den Moog System 55 Sound?“ suggeriert dem geneigten Leser etwas, was nicht in diesem Artikel stattfindet. Bei den Moog Modulars sind die Einzelkomponenten gar nicht mal so „wertvoll“. Der Klangcharakter eines Moog Systems definiert sich eher im Zusammenspiel seiner Komponenten, zumal es ja aufgrund der Funktionsauswahl ein aus heutiger Sicht eher rudimentäres Werkzeug war und ist. Deswegen wird die Welt erst Bescheid wissen, wenn Behringer ein komplettes System zum Testen bereitstellt, das mit einem 55er funktional vergleichbar ist. Dann kann man mischen, übersteuern, sättigen, das Resonanzverhalten prüfen u.v.m.! Ansonsten ist es natürlich, wie in diesem Artikel geschehen, wichtig, die reinen Funktionen der Einzelmodule auf Tauglichkeit zu prüfen, denn Ärgernisse machen sich auch später im Gesamtbild deutlich bemerkbar. Am Behringer 923 ist für mich mit dem sprunghaften Regelweg ein K.o.-Kriterium erreicht, das dringend der Nachbesserung bedarf. Das hätte ein Entwickler/Qualitätsprüfer schon bemerken dürfen.

@a.jungkunst „Das hätte ein Entwickler/Qualitätsprüfer schon bemerken dürfen.“ — Der hätte aber Geld gekostet, was sich wiederum auf den anvisierten Verkaufspreis und somit auf die anvisierte Zielgruppe und die anvisierten Absatzzahlen ausgewirkt hätte.

Zumal vermutlich den wenigsten Anwendern ein Manko dieser Art störend aufgefallen wäre… *schulterzuck* „is‘ halt so, ne?“

@a.jungkunst So besser?

@Dirk Matten Ist ja noch einmal geändert worden! War die Frage nach der Qualität zu gezielt?

Headline habe ich verbrochen, hab nur gerade kein richtiges Netz, wird aber asap grändert :)

@Tyrell Und wir schießen alle auf den armen Pianisten penishead. So geht es ja eigentlich nicht!

@a.jungkunst Dem lieben Peter zuliebe habe ich geschwiegen. Das gebietet mir mein Anstand! Keine Sorge ich habe aber eine dicke Haut. So leicht ist das nicht mich umzuwerfen! Ich schmeiß mich weg…

@[P]-HEAD Danke dir ?

@a.jungkunst Ich bitte den Pianisten, mich zu betasten.

@iggy_pop Das wird schon noch passieren. Spätestens irgendwann beim Amazona Meeting

„Die unteren drei Klinkeneingänge sind die parallel geschalteten CV-Eingänge, die auch 1 V/Octave verarbeiten, um z. B. das Filter tonal zu spielen…“

hier zeigt sich eine Besonderheit beim 904, die ich mir nicht erklären kann. Schließt man eine 1V Quelle an, dreht die Resonanz auf, kommen die Töne in umgekehrter Reihenfolge, tiefe liegen oben, hohe unten, will heißen, die Tastatur ist umgedreht.

Und das Knacksen beim Umschalten des 904 ist wirklich nervig und störend.

Insgesamt ist das Filter trotzdem für mich ein Genuss. Mein Kronos durch es geschickt lebt richtig auf, da verzerrt kein Sound, alle Sounds bleiben klar und sauber, es macht richtig Spaß, damit zu spielen.

Noch eine Ergänzung zur Festfilterbank. Die beiden Eingänge sind parallel geschaltet und quasi ein Minimultiple. Das soll in erster Linie dazu dienen, den Sound einmal gefiltert und zum anderen ungefiltert weiter zu leiten. Kritisch höre ich beim Filter, dass es schnell in die Zerre kommt, wenn kein VCA oder Abschwächer vorgeschaltet wird.

Alles in allem ein aufschlussreicher und informativer Test. Danke an den Autor, der sehr flüssig schreibt Mir gefällt sein Stil!

@hejasa Eine „Besonderheit“ des originalen Moog 904A ist die Tatsache, dass es sich nicht mit 1V/Oct tonal gestimmt spielen läßt, das war bei Moog erstmals mit dem Filter des Minimoog möglich. Sollte das mit dem Behringer-Klon gehen, entspricht das nicht dem ursprünglichen Verhalten.

@a.jungkunst stimmt. Was mir dabei fehlt, ist der Coupler, denn erst dann kann man die beiden Filter richtig nutzen. Denke mal, das der auch noch kommt.

Immer wieder nett zu lesen und das einzig sympathische Dick-Pic im Internetz!

@Herr Mikrobi Ick freu mir über dieses Lob!

Ungeachtet der Tatsache, was diese Module eines Tages in ihrem Gesamtkomplex darstellen sollen, bescheinige ich nach wiederholtem Durchhören des YT-Videos speziell der Festfilterbank mein Gefallen. Die Beispiele von penishead zu diesem Modul veranschaulichen, dass man auch mal „nur“ 102 € für ein sehr vielseitig einsetzbares und gut klingendes Werkzeug ausgeben kann, das bei anderen Herstellern zu höheren bis exorbitanten Preisen (natürlich auch abhängig von der Bauweise) angeboten wird. Somit sollte die letzte Hemmschwelle für Interessenten gefallen sein, sehr viel Geld für etwas auszugeben, zu dessen Anwendung man sich in der Theorie qualitativ und quantitativ nicht viel vorstellen kann oder möchte. Hätte ich nicht schon so ein Werkzeug, würde ich mir vermutlich dieses eine Modul aus der Behringer-Palette für mein kleines Eurorack-System holen. Sobald sich mir eine Gelegenheit bietet, werde ich diese FFB mal näher betrachten.

Ok, Behringer ist halt nochmal günstiger, aber neu ist die Idee Clones in 3HE zu machen und bei der Optik den Moogs treu zu bleiben nicht. Sind die Sachen aufgrund des Preises ein Best Buy oder weil sie so geil klingen? Würden die Aion Module klanglich besser abschneiden?

Hätte da eigentlich ein direkt Vergleich toll gefunden….ja günstiger sind sie…aber was klingt besser?

Des Weiteren find ich die Bewertung irreführend. Der Artikel führt 4 Module auf von schlecht bis Best Buy. Und es wird nicht das gesamte Behringer System 55 getestet, aber soll dann so bewertet werden.

Hätte es besser gefunden die 4 Module mit einzelnen Bewertungen aufzuführen.( unten beim Sternchen vergeben)

Danke für den Artikel.

@Synthie-Fire Hallo Synthie-Fire, leider hat man eben bei Amazona nicht alle möglichen Gerätschaften im Zugriff. Das war auch nicht vorrangig das Ziel des Tests. Es ging darum, die einzelnen Module zu beurteilen, wie sie sich im normalen Eurorack Umfeld schlagen, nicht wie der Vergleich zu einem System 55 oder Klonsystem ist. Dies muss mit einem kompletten System55 erfolgen, welches noch nicht komplett erhältlich ist. So stehts auch im Artikel:“Selbstverständlich wird auch das gesamte Behringer System 55, verbaut in einem Behringer Eurorack Go Case, ebenfalls bei AMAZONA.de einem Test unterzogen werden. Dann werden die Besonderheiten noch mal extra besprochen. Die Module werden hier auch nicht nach der Authentizität zu dem originalen System bewertet, sondern stehen für sich alleine.“

Es ist aber derzeit ungewiss, ob es das im Kompletten überhaupt zum testen bereitgestellt wird.

DIe Module einzeln zu bewerten geht im Redaktionssystem nicht, wenn man mehrere Produkte testet, daher muss das eben so gelöst werden.

Hat jemand von euch Moog Clone-Module von AJH Synth mit den Moog Clone-Modulen von Behringer verglichen und kann da was sagen? Wie unterscheiden sie sich klanglich?