Gitarre goes Streichinstrument

Gizmotron Guitar 2.0 – das klingt wie eine zweite Version von „Irgendwas“ aus den 80er Jahren. „Irgendwas“ passt tatsächlich auch ganz gut. Gizmo ist das lebende Kuscheltier oder die liebe Version von einem Gremlin, ein Monster aus einem 80er Jahre Hollywood Blockbuster. Tron verbindet man auch damit, ich meine jetzt mit den 80ern. Gizmo wird in der englischen Sprache für den Begriff: Ding, Dingens, Dingsbums, mechanischer oder elektronischer Apparat benutzt. Ein anderer bekannter Begriff dafür ist „Gadget“.

Die Kombination „Gizmo“ und „Tron“ ist also gut gewählt, nur mit den 80ern hat es nicht viel zu tun. Denn das Gizmotron 1.0 wurde Mitte der 70er von Lol Creme und Kevin Godley von der englischen Band 10cc erfunden. Ein Gerät, das man auf die Gitarre oder den Bass installiert, um über ein mechanisches System, Cello- oder Geigen-artige Töne zu erzeugen.

Leider hat das Gerät in den 70ern nicht lange existiert, es gab zu viele Schwachstellen oder es war einfach auch zu speziell. 2004 wieder entdeckt erfährt der Saiten Akrobat eine Renaissance, was aber letztendlich erst 2013 wieder Form annimmt. Ein neues Team kommt ins Spiel, nimmt sich der Idee an und baut das Gizmotron 2.0 in ähnlichem Kleid mit modernerer Technik und bringt es im Februar 2016 auf den weltweiten Markt, mit noch ausstehendem Patent. Und genau dieses System installiere ich mir heute mal auf meine Les Paul!

Facts & Features

Innovation. Das wünsche ich mir öfter mal als Autor von Amazona.de. Nicht weil die üblichen Produkte schlecht wären und es keinen Spaß mehr macht, sich mit solchen auseinanderzusetzen. Sondern weil die meisten Produkte, die derzeit auf den Markt kommen, meistens gut bis sehr gut sind und man sich oft fragt, ob eine Rezension überhaupt noch notwendig ist. Zum Glück gibt es weiterhin Ausnahmen, nicht gut und manchmal den Preis auch nicht wert, somit machen Rezensionen weiterhin Sinn. Die Innovation taucht dann doch immer mal wieder auf, wenn auch manchmal nur aufgewärmt.

Somit gewinnt das Gizmotron Guitar 2.0 2015 beim Guitar Player Magazine auch den Innovationspreis. Da lohnt es sich doch, mal einen Blick drauf zu werfen. Was haben wir denn da nun vor uns liegen?

Eine „Mechanical Bowing Device for Guitar and Bass“, ganz einfach (!?). Im Grunde entlockt es der Gitarre und/oder dem Bass Töne, die an ein Streichinstrument wie Cello, Bratsche oder auch Geige erinnern soll und das nicht über ein elektromagnetisches Verfahren wie beim E-Bow, sondern alles rein mechanisch.

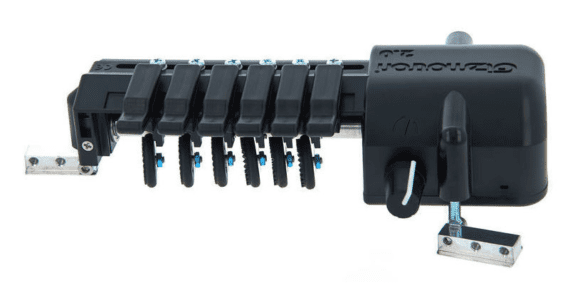

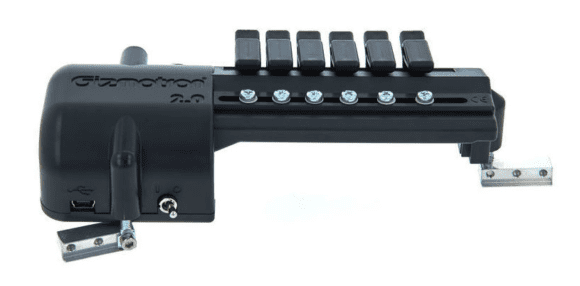

Funktionieren soll es mit nahezu jeglicher Art von Gitarren und Bässen. Mittlerweile gibt es sogar Systeme für 5 Saiter Bässe und 7 Saiter Gitarre. Das Gizmotron 2.0 ist 160 mm lang, 41 mm hoch, 75 mm breit und 250 g schwer. Man kann es montieren und bei nicht Gebrauch wieder abnehmen. Jedoch bleiben drei Klebepads plus Metallklötzchen auf der Gitarrendecke zurück. Diese stören aber nicht wirklich beim normalen Betrieb. Die Klebepads an sich kann man auch, ohne der Gitarre Schaden zuzufügen, relativ einfach entfernen, sie sind aber nicht wieder verwendbar.

Das Gizmotron Guitar 2.0 ist verfügbar in Schwarz, Chromfarben oder Transparent. Man benötigt keine zusätzlichen Dinge wie MIDI, spezielle Tonabnehmer oder anderes. Der Eingriff geht direkt auf die Saiten. Der Ton wird über kleine drehende Scheiben erzeugt, die auf Druck, durch eine Metallwalze angetrieben, den Kontakt zu den einzelnen Saiten bekommt. Die Geschwindigkeit der Metallwalze kann am Gizmotron über einen Drehregler eingestellt werden.

Stromversorgung und Installation des Gizmotron Guitar 2.0

Seine Stromversorgung erhält das Gizmotron Guitar 2.0 über ein 3 m langes USB-Kabel, das man entweder an einen PC oder über ein Netzteil an die Steckdose anschließt. Es funktioniert also nur mit direktem Stromanschluss. Die erste Skepsis taucht auf. Naja, auf der Bühne gibt es meistens Strom, das sollte nicht das Problem sein.

Um das Sextett auf der Gitarre zu installieren, benötigt man einiges an Zubehör. Somit befinden sich diverse Werkzeuge und Ersatzteile im Lieferumfang. Man findet vier verschieden Arten von Schraubendrehern, ein Netzteil mit vier Steckervariationen, drei Metallblöckchen, zwölf Klebepads und ebenso zwölf Metallfedern zum Austausch. Beim Testmodell waren auch schon Ersatzrädchen dabei. Verschleißteile, vergleichbar mit handelsüblichen Gitarrenplektren. Dementsprechend soll auch der Abnutzungsfaktor zu sehen sein. Natürlich abhängig vom Gebrauch bis zu drei Monate, dann gibt’s einen neuen Satz. Diesen kann man zum Beispiel direkt über die Homepage des Herstellers beziehen.

Ein stolzer Preis würde ich mal sagen. Die Bauweise aus Kunststoff, mal von der Metallwalze und mechanischen Teilen abgesehen, wirkt zwar solide, aber auch nicht auf höchstem Stand und dann muss man auch noch bei regem Gebrauch mehrmals im Jahr Verschleißteile austauschen. Dazu kein Akkubetrieb, was einer zeitgemäßen Überarbeitung gut zu Gesicht gestanden hätte. Schauen wir mal, wie sich das Gizmotron Guitar 2.0 in der Praxis schlägt.

In der Praxis mit dem Gizmotron Guitar 2.0

Etwas Spannung taucht auf, da mir genau drei Klebepads zur Verfügung stehen. Also muss alles beim ersten Versuch sitzen. Die Montageempfehlung besagt, relativ nahe am Steg anzusetzen. Hier wird auch klar, warum E-Gitarren mit Floyd Rose Vibratosystem nicht besonders geeignet sind für eine Kollaboration mit dem Gizmotron. Die beiden stehen sich dann automatisch etwas im Weg.

Ich würde mal behaupten, ein gewisses handwerkliches Geschick zu besitzen, dennoch dauert es seine Zeit, verlangt Geduld und Gefühl, bis das Gerät dann fertig montiert auf der Decke sitzt. Aber es ist machbar und zur Not hat man, nicht wie ich, mehr Klebepads zur Verfügung. Wenn einen die Metallklötzchen nicht stören, kann man das Gizmotron Guitar 2.0 auch abnehmen und danach relativ einfach wieder einrichten. Zu empfehlen wäre aber eine Gitarre dafür abzustellen, denn es Bedarf noch etwas an Feinjustierung nach dem ersten Montageschritt. Also bis das Teil mal funktionstüchtig sitzt, sollte man sich ca. ein bis zwei Stunden Zeit nehmen.

Im Betrieb hat man die Möglichkeit, das Gizmotron Guitar 2.0 ein- und auszuschalten und die Geschwindigkeit der Antriebswalze zu verändern. Hierbei kann es zu einem leichten Netzbrummen kommen, das sich zusätzlich über die Tonabnehmer verstärkt. Dazu wird die Walzenbewegung auch etwas verstärkt, vor allem wenn man den Sound verzerrt. In meinem Falle hat sich das zwar bewahrheitet, aber beim Spiel fällt das nicht mehr auf, ähnlich wie bei einem Singlecoil-Brummen.

Eine neue rechte Hand Technik

„Plug and play“ sollte man beim Gizmotron Guitar 2.0 man nicht erwarten, denn nach der Montage folgt schon die nächste Hürde. Aber wer das jetzt nicht erwartet, geht mit dem verkehrten Ansatz an die Sache.

Die erste Frage, die sich mir stellt, ist: Was will ich mit dem Gizmotron Guitar 2.0 machen? Soll es ein Streichinstrument ersetzen oder durch die unkonventionelle Handhabe einen völlig neuen Sound kreieren? Ich würde mal behaupten, das Ergebnis befindet sich irgendwo dazwischen. Es bedarf natürlich etwas Übung, sich mit dem „neuen Instrument“ anzufreunden. Melodien bekommt man relativ schnell unter die Finger, wobei man etwas Gefühl pro Saite entwickeln muss, um den Ton sauber zu intonieren.

Bei Harmonien, theoretisch Zwei- bis Sechsklänge, muss ich erst mal kapitulieren und meine Finger ordnen. Das Hauptproblem ist leider etwas Platzmangel. Mit etwas Übung und erneutem Justieren der Rollen bekomme ich es aber letztendlich hin, zwei bis drei Saiten auf einmal anzustreichen. Es funktioniert also, entlockt der Gitarre interessante Sounds und klingt in der Tat einem Streichinstrument sehr ähnlich!

Leider sind die Aufnahmen teilweise arg übersteuert und mit Artefakten behaftet. Macht aber nix. Der Gizmosound ist sehr schnell erkennbar und man hört, wo die Reise hingeht. Man muss schon ’ne ganz gezielte Vorstellung haben, wo man hinwill mit seinen Aufnahmen. Nix für den Normalverbraucher und nix wirklich für den täglichen Betrieb. Leider auch zu teuer.

Godley & Creme waren damals von den Gizmoerfahrungen gefrustet. „Consequences“, das quasi ein Gizmo Album war, war nicht erfolgreich, wurde von den Kritikern geschmäht und die Ur-Gizmos waren auch nie wirklich marktreif.

M.E. wäre es sinnvoller, die Sounds der Dinger abzusamplen und die Gizmo Sounds in einem VSTI unters Volk zu bringen.

Ich habe auch ein paar Einwände:

1. Die Soundfiles hätten cleane Passagen enthalten müssen. Interessant wäre auch ein Saitenwechsel zwischen round- und flatwound gewesen.

2. Ist der „Innovationspreis“ eigentlich gerechtfertigt? Es ist schließlich erstmal eine Neuauflage eines Geräts aus den 70ern. Zu diesem stolzen Preis müsste man im Jahr 2017 eigentlich mehr erwarten können. Eine Steuerung der Motoren per MIDI (oder USB, CV lassen wir mal außen vor) würde rhythmische Optionen liefern, die von Hand nicht zu realisieren sind.

@Chick Sangria Hallo Chick,

kurz zu deiner Anmerkung. Die ersten drei Soundfiles wurden mit einem cleanen Sound aufgenommen. Eine Gitarre mit Flatwounds habe ich leider nicht zur Verfügung.

Ob der Innovationspreis gerechtferigt ist, wollte ich eher im Raum stehen lassen. Deine Kritik ist aber berechtigt und deckt sich mit meiner Meinung.

Gruß, Michael

Die Geschwindigkeit der Drehscheiben kann man über ein Poti voreinstellen, somit ist jegliches Gefühlvolle Spiel unmöglich!

Da hat der gute alte ebow für deutlich weniger als 100€ allerdings mehr zu bieten und klingt auch nicht wie wenn man eine Raspel über die Saiten zieht.

Der gute alte ebow bietet viel Spielweisen an, deshalb muss man ihn erlernen wenn man bei dem Sound den er erzeugt bleiben will. Für mich waren jedoch die Klänge allesamt zu exotisch und somit liegt auch dieses Ding bei mir zuhause nur noch in der Ecke rum. Aber diese Erfindung hier ist für mich keine Kongurrenz zum ebow, dazu noch der Preis, stellen sich bei mir die Nackenhaare.

Beide Lösungen wollen wohl gar nicht miteinander konkurrieren, weil sie konstruktionsbedingt gänzlich unterschiedliche Ergebnisse erzielen: das Gizmotron spielt Chords, der gute alte EBow eignet sich nur zum Bespielen einer einzelnen Saite.