Test-Update dank neuem Testgerät!!!!

Update: Das von mir ursprünglich getestete Gerät scheint einen technischen Defekt zu besitzen und wurde nach Rücksprache mit dem deutschen Vertrieb und Andreas Umland von MOD Devices umgehend gegen ein neues Gerät getauscht. Die zunächst kritisierten Punkte wurden daraufhin noch einmal intensiv im direkten Vergleich zum ersten Testgerät überprüft und neu bewertet. Darunter die kritisierten Hänger und Abstürze bei schnellen Reglerbewegungen, Tonaussetzer, die instabile MIDI-Verbindung und vor allem die Nebengeräusche bei bestehender USB-Verbindung. Das neue Gerät zeigte diese Probleme nicht. Ich habe deshalb den Testbericht entsprechend überarbeitet und die abschließende Bewertung angepasst.

Hall, Delay, Chorus, Phaser, Flanger, Vibrato, Overdrive, Distortion, Pitch Shifter, Octaver, EQ, Kompressor, Limiter, Filter, Oszillator, Sampler, LFO, Envelope, Sequencer und wahrscheinlich eine ganze Ecke von Effekten, Klangerzeugungen oder Steuerungselementen, die ich noch vergessen habe, gehören zu den typischen Klangbausteinen der Popmusik. Während Gitarristen sich mit bunten Fußtretern eindecken, sind es bei Synthesizer-Fans oft modulare Bausteine. Im Studio gehört mittlerweile die Lunchbox fest mit zum Inventar, die mit den Lieblingseffekten und Tools versehen wird. Was wäre, wenn man all diese Tools auf virtuelle Art und Weise nachbilden und per ebenso virtuellen Kabeln miteinander verbinden könnte? Gibt es schon, kann doch jede DAW, werden viele jetzt denken. Doch der MOD Dwarf geht einen Schritt weiter und macht die virtuelle Welt in Form eines kompakten Bodentreters für die Bühne verfügbar.

Den MOD Devices Duo X haben wir übrigens bereits getestet, den Test findet Ihr HIER.

Der Hersteller MOD Devices

Alles begann wie so oft mit einer Idee: Gianfranco Ceccolini wollte ein Multieffektgerät entwickeln, dem die Effektalgorithmen niemals ausgehen, das flexibel programmiert werden kann und trotzdem ohne Computer auskommt. Es sollte ein Effektgerät für die Bühne werden. Im September 2013 wurde der MOD Quadra als offene Effektplattform in Brasilien vorgestellt. Das Interesse daran war gewaltig und so startete man 2014 eine Kickstarter-Kampagne für den MOD Duo. Ich erinnere mich noch gut an diese Kampagne und die Überlegung, ob ich darin investiere. Damals war Kickstarter noch recht neu und das Crowdfunding in Deutschland eher unbedeutend, doch das Konzept klang vielversprechend. Doch wie es immer so ist:

Aus den Augen, aus dem Sinn. Bis 2017 zumindest, denn nun wurde der MOD Duo auf der NAMM Show vorgestellt. Die Kickstarter Kampagne war dermaßen erfolgreich, dass das Pedal tatsächlich produziert werden konnte. Mittlerweile war das Startup-Unternehmen nach Berlin gezogen, wo auch die Pedale bei Schleicher Electronics produziert wurden. Erneut zog der MOD Duo seine Aufmerksamkeit auf mich: eine offen Plattform, für die jeder Plug-ins produzieren und in einem eigens aufgesetzten Shop anbieten und auch verkaufen kann? Das klingt wie Apples App Store für Effektgeräte. Doch es sollte noch bis Juli 2018 dauern, bis der MOD Duo in größeren Stückzahlen in Europa erhältlich ist und ein Vertriebsnetz geschaffen wurde. Kurze Zeit später steht bereits der MOD Duo X in den Startlöchern und eine neue Kickstarter-Kampagne für den MOD Dwarf beginnt im Februar 2020 kurz bevor die Welt in den Lockdown geht. In nur 24 Stunden ist der MOD Dwarf finanziert und wird im Juli 2021 ausgeliefert.

Das Konzept von Mod Devices Darf & Duo

Die Idee, virtuelle Pedale mit Verstärkern und Lautsprecherboxen frei kombinieren zu können, ist nicht neu. Schon IK Multimedia haben mit Amplitube dieses Konzept verfolgt. Doch benötigt Amplitube immer einen Host ist Form eines Computers, iPads oder iPhones sowie ein Interface, um die analogen Signale in digitale zu wandeln. Andere Tools wie der Kemper Amp oder das Kemper Floorboard sind diesbezüglich unabhängig, kosten aber auch eine Menge Geld und sind zudem ebenfalls auf Gitarristen zugeschnitten. Genau hier setzen MOD Devices mit dem MOD Dwarf und MOD Duo X an.

Beide Geräte bringen die Hardware, die benötigt wird, um die Effekte zu berechnen, gleich mit: Eine Quad Core ARM CPU wird mit einem Display und diversen Bedienelementen verbunden, über die sich vorgefertigte „Pedalboards“ abrufen und bestimmte Parameter verändern lassen. Doch damit nicht genug: Die MOD-Geräte lassen sich mono, stereo oder dual-mono betreiben. Im dual-mono Betrieb können zwei individuelle Effektketten errechnet werden. Die große Besonderheit gegenüber Mitbewerbern ist dabei, dass auch Synthesizer-Bausteine zur Verfügung stehen. Somit lassen sich die MOD Devices tatsächlich flexibel einsetzen. Sogar die gleichzeitige Nutzung von zwei Musikern ist möglich. Während also ein Eingang für eine Gitarre genutzt wird, könnten am zweiten Eingang ein Bass oder ein Mikrofon angeschlossen werden. Oder ein Keyboarder nutzt den zweiten Effektstrang über den MIDI Eingang als Klangerzeuger. Tatsächlich sind die MOD Devices so frei in der Verschaltung, dass man wirklich allen Unsinn anstellen kann, der einem in den Sinn kommt. Die Geräte halten den Nutzer nicht vom groben Unfug ab und somit sollte der geneigte Effektdesigner immer Vorsicht walten lassen.

Die Programmierung der MOD Devices geschieht nicht am Gerät selbst, sondern am Computer. Dazu verbindet man sein Device per USB mit dem Rechner und ruft den Browser auf. Per Browser kann nun nicht nur auf die Programmieroberfläche zugegriffen werden, sondern auch auf Online User-Bereich. Dort lassen sich eigene Pedalboard-Kreationen hochladen und natürlich auch die anderer User auf das eigene Gerät laden. Im Shop gibt es neue Effekte zu kaufen. Möglich wird all dies durch das Open Source Betriebssystem MOD OS. Mit Tools wie MaxMSP lassen sich eigene Effekte erzeugen und hochladen.

MOD Devices Dwarf Audioprozessor

Die Produktbezeichnung weist bereits darauf hin: Der MOD Devices Dwarf ist der kleine Bruder (oder die kleine Schwester) des MOD Duo X, den wir bereits auf AMAZONA.de einem ausführlichen Test unterzogen haben. Für Klangbeispiele verweise ich deshalb auf den Test des MOD Duo X. Kollege Goldschmitz war von der Leistungsfähigkeit beeindruckt und bemängelte lediglich die unübersichtliche Bedienung über den Browser und die gemischte Plug-in Qualität.

MOD Devices Dwarf vs. MOD Devices Duo X

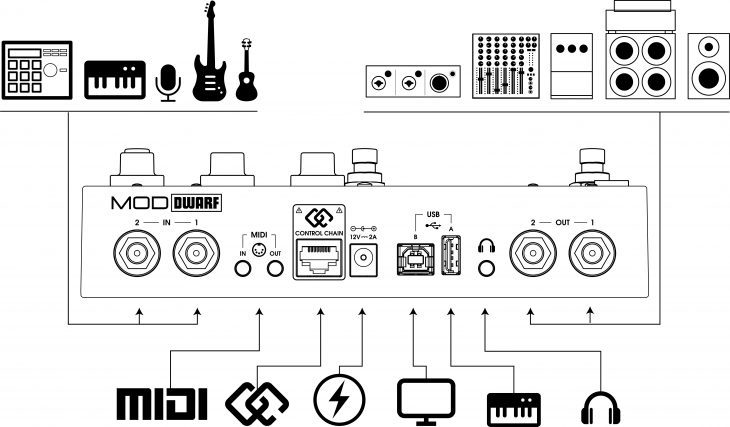

Zunächst einmal unterscheiden sich beide hinsichtlich ihrer Größe und der Anzahl der Bedienelemente. Auffällig ist auch der Wegfall des zweiten Displays des MOD Devices Duo X. Synthesizer-Freunde werden die CV-Anschlüsse vermissen und müssen sich außerdem mit Adaptern für MIDI herumschlagen, denn die MIDI-Buchsen im DIN-Format des MOD Duo X wurden durch zwei 3,5 mm TRS-Buchsen ersetzt. Verschwunden ist außerdem der S/PDIF-Ausgang. Geblieben sind die Control-Chain-Buchse, jeweils zwei Klinken-I/Os und eine USB-A- sowie USB-B-Buchse. An die USB-A-Buchse dürfen wir sogar direkt ein USB-Masterkeyboard anschließen, was den Wegfall der beiden DIN-Buchsen für MIDI etwas abmildert, möchte man auf der Bühne nicht mit Adaptern hantieren. An diese Buchse schließen wir bei Bedarf außerdem einen USB-Stick an oder einen optional erhältlichen Bluetooth-Dongle. Erhalten geblieben ist außerdem der Kopfhöreranschluss.

Der MOD Dwarf bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Leider fehlen die CV-Anschlüsse des MOD Duo X. Gerade Gitarristen hätten sicherlich den Anschluss eines Expression-Pedals für die Steuerung von Parametern oder zum Beispiel eines Wah Wah-Effekts begrüßt.

Mit nur noch drei Fußschaltern, drei Endlosreglern sowie drei Push-Buttons plus Menu-Button ist die Zahl der Bedienelemente im Vergleich zum MOD Duo X erheblich gesunken. Schwerer wiegt meines Erachtens aber der Wegfall der CV-Anschlüsse, denn der CV-Input diente gleichzeitig auch zum Anschluss eines Expression-Pedals. Gitarristen, aber auch Keyboarder, werden diese Möglichkeit der Echtzeitsteuerung mit dem Fuß schmerzlich vermissen.

Der MOD Duo X besitzt zwar einige Features, auf die Nutzer des MOD Dwarf verzichten müssen, doch für das Pedalboard ist er nur bedingt geeignet

Doch auch bei den inneren Werten gibt es Unterschiede: Werkelte im MOD Duo X eine extrem leistungsstarke Hexa-core 64 Bit CPU, ist es beim MOD Dwarf „nur“ noch eine Quad Core RockChip PX30 (Cortex-A35) ARM CPU mit 1,3 GHz, 1 GB RAM und 8 GB Speicher. Bei der CPU des MOD Duo X handelt es sich um eine RockChip RK3399 CPU (ARM A72 + A53 CPU), die mit vier Kernen à 1.4 GHz und zwei Kernen à 1.8 GHz ausgestattet ist. Der RAM-Speicher ist mit 2 GB RAM doppelt so groß wie der des MOD Dwarf. Gleiches gilt mit 16 GB auch für den Flash-Speicher. Unterm Strich bedeutet das also, dass der MOD Dwarf insgesamt deutlich an Leistungsfähigkeit eingebüßt hat.

Angesichts des Designs lässt sich aber auch die Zielgruppe ablesen: Der MOD Dwarf zielt eindeutig auf Gitarristen und Bassisten, während der MOD Duo X die Synthesizer-Fraktion ansprechen soll. Nur der MOD Dwarf lässt sich wie ein Fußtreter ins Pedalboard integrieren oder gleich als solches nutzen. Der MOD Duo X nimmt hingegen eher auf dem Tisch Platz oder müsste durch einen gesondert zu erwerbenden MOD-Footswitch erweitert werden. Der MOD Dwarf ist dabei absolut bühnentauglich, denn das Gehäuse aus Metall und die Schalter sind erstklassig verarbeitet. Das garantiert eine lange Lebensdauer.

Bedienung am Gerät

Nach dem Auspacken präsentiert sich der MOD Dwarf mit einigen wenigen vorinstallierten Pedalboards. Über die Schalter und Regler sind jeweils im Pedalboard vordefinierte Parameter veränderbar. Die drei Fußschalter verfolgen je nach Modus verschiedene Funktionsprinzipien: Entweder navigiert man mit ihnen durch die Pedalboards, Banks oder Snapshots, aktiviert das Stimmgerät oder navigiert im Control-Mode durch die einzelnen Parameterseiten. Im Prinzip war es das auch schon, das Gerät ist so relativ unspektakulär. Spektakulär wird es, sobald man den MOD Dwarf mit einem Rechner verbindet und ein eigenes Pedalboard im Browser entwirft.

MOD Dwarf Web GUI

Alle „Designarbeiten“ am eigenen Pedalboard sowie das Sounddesign finden innerhalb des Browsers statt. Unterstützt werden die Browser Chrome, Safari und Firefox. Zunächst muss allerdings eine Verbindung zwischen dem MOD Dwarf und einem Endgerät mit Browser hergestellt werden. Ist das Endgerät ein Computer, geschieht dies am besten per USB-Kabel. Sobald das USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist, erkennt dieser den MOD Dwarf als Netzwerkadapter und eine Verbindung kann über den Browser hergestellt werden. In meinem Fall musste ich allerdings noch Einstelllungen im MOD Dwarf System sowie am Macbook vornehmen. Genaue Informationen bietet das WIKI auf der Herstellerseite (eine gedruckte Anleitung liegt nicht bei und ist auch m. W. nicht als PDF erhältlich). Ist alles richtig konfiguriert, genügt der Aufruf der Seite http://moddwarf.local oder alternativ etwas sperriger von http://192.168.51.1. Nach kurzer Ladezeit präsentiert sich die Web GUI, in der wir alle wesentlichen Arbeiten ausführen. Eine Alternative ist das Nutzen eines optionalen Bluetooth-Dongles. Mit diesem sollten dann auch Tablets in der Lage sein, die Web GUI aufzurufen.

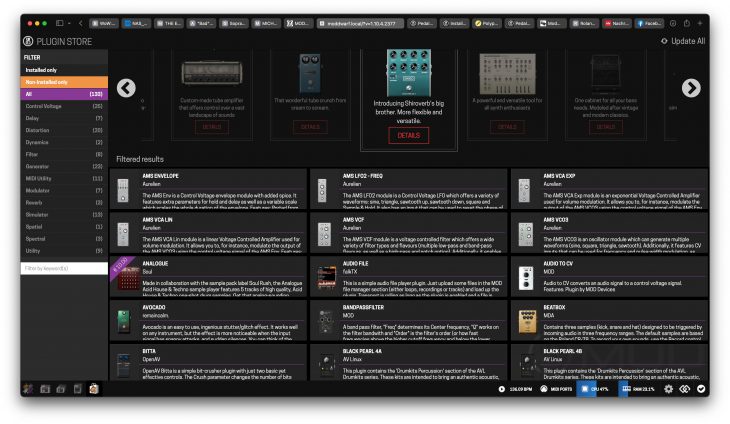

Im unteren Drittel des Browsers sehen wir alle verfügbaren „Pedale“ nach Kategorien sortiert. Im oberen Bereich stehen links die Eingänge und rechts die Ausgänge zur Verfügung. Im Bereich dazwischen werden per Drag & Drop die Pedale platziert.

In der rechten oberen Ecke des Browser-Fensters wählen wir aus, ob wir ein neues Pedalboard erstellen möchten oder ein fertiges Pedalboard speichern oder mit anderen Nutzern teilen. Über Icons in der linken unteren Ecke wechseln wir zwischen dem Design-Modus, dem File-Browser und dem Online-Shop hin und her.

Sehr wichtig sind auch die Anzeigen in der linken Ecke der unteren Statusleiste des Web GUI. Dort entnehmen wir zum Beispiel die Auslastung der CPU sowie des RAM-Speichers. Das kennt man so von der DAW – zickt diese herum, zeigt oft ein Blick auf eben diese Anzeigen, ob es an einer Überlastung der Hardware liegt. Da auch der MOD Dwarf ein Computer ist, den man überlasten kann, darf so eine Anzeige nicht fehlen.

Die Verbindung einzelner Effektpedale oder Devices erfolgt mit virtuellen Kabeln. Selbst mehrfache Verbindungen und Kreuzschaltungen sind möglich. Wie schon erwähnt, ist hier Vorsicht angebracht, denn Beschränkungen oder gar Warnungen gibt es nicht. Hat man sich verzettelt, kann es schnell zu unschönen Rückkopplungen oder anderen lauten Geräuschen kommen, die bei zu lauter Wiedergabe die Treiber von Lautsprechern oder das Gehör bei Kopfhörerwiedergabe schädigen können.

Möchte man den MOD Dwarf sinnvoll auf der Bühne einsetzen, ist nicht nur das Design eines Pedalboards wichtig, sondern auch die Zuweisung der Bedienelemente und Fußschalter zu Parametern. Hier gilt es, vorher zu überlegen, was denn tatsächlich an Kontrollmöglichkeiten gebraucht wird.

Ein Beispiel: Als Gitarrist möchte man vielleicht in einem Song zwischen einem cleanen Sound und einem verzerrten Sound umschalten und vielleicht auch noch einen Chorus-Effekt aktivieren können. Diese Funktionen sollten also den Fußschaltern zugewiesen werden. Vielleicht möchte man aber erst im Proberaum den exakten Grad der Verzerrung bestimmen, die Stärke des Chorus-Effekts, den Anteil des Halls und die Verzögerungszeit des Delays. In diesem Fall sollten auch diese Parameter den einzelnen Bedienelementen des MOD Dwarf zugewiesen werden.

Eine Möglichkeit wäre auch, verschiedene „Zustände“ eines Pedalboards als Snapshot innerhalb des Pedalboards zu speichern und dann später abrufen zu können. Sinnvoll ist das beispielsweise, wenn innerhalb eines Songs verschiedene Settings des aktuellen Pedalboards genutzt werden sollen. Diese lassen sich dann schnell über die Fußschalter abrufen. Vielleicht sollen während eines Gigs aber auch ganz verschiedene Pedalboards genutzt werden. Wie wäre es mit einem Setting aus Fender-Amp, etwas Delay und Hall für „Sultans of Swing“, während für die AC/DC-Nummer eher ein Tubescreamer vor einer JCM 800 Emulation mit 4 x 12“ Box werkelt. Vielleicht steckt im ersten Eingang eine Fender Stratocaster für die cleanen und angezerrten Sounds, während die Gibson SG für „Back in Black“ im zweiten Eingang steckt. Das Pedalboard enthält dann vielleicht sogar zwei verschiedene Stränge mit unterschiedlichen Pedalen oder Amps, während man sich den Halleffekt am Ende der Kette teilt. Die Möglichkeiten sind so unendlich vielfältig, dass man sehr viel Zeit mit dem MOD Dwarf und der Web GUI verbringen kann.

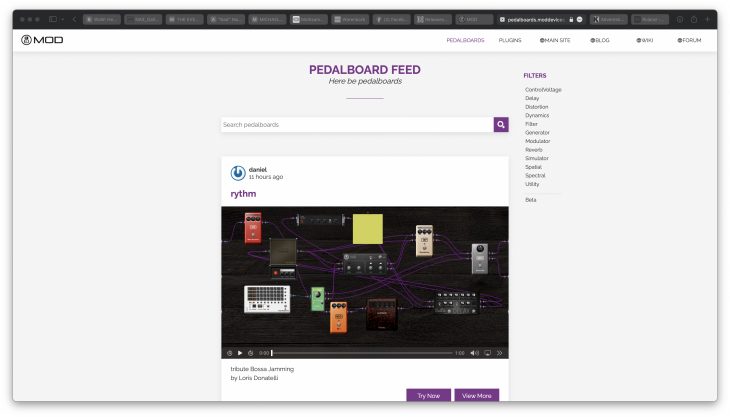

Neue Pedalboards lassen sich über eine eigens eingerichtete Internetseite installieren und auch eigene Boards veröffentlichen.

Genau hier liegt eigentlich die größte Schwachstelle des offenen Systems: Es wird viel zu viel Zeit für das Design verwendet und zu wenig Zeit für das Musizieren an sich. Gerade Gitarristen nutzen ihre Pedale oft eher in einem „Set & Forget“-Modus. Ein einmal gefundener Sound an einem Pedal wird nicht mehr verändert. Eher wird ein neues Pedal gekauft, sollte ein anderer Sound benötigt werden. Natürlich lässt sich diese Arbeitsweise auch auf den MOD Dwarf übertragen, allerdings ist die Anwendung hier ungleich komplexer. Sehr schnell verliert man sich in all den Parametern und vor allem in der „Pixelschubserei“ mit der Maus. Bis ein funktionierendes und gut klingendes virtuelles Pedalboard erstellt und entschieden ist, welche Parameter auf die Bedienelemente am MOD Dwarf gemappt werden sollen, vergeht sehr viel Zeit. Wer sich diese Zeit sparen möchte, sucht vielleicht besser einfach online nach fertig konfigurierten Pedalboards anderer User und passt diese nur noch den eigenen Wünschen und Bedürfnissen an. Allerdings nutzt man dann im Prinzip den MOD Dwarf wie einen Preset-Player.

Ich sage es deshalb noch einmal abschließend ganz deutlich: Der MOD Dwarf ist eher für Sound-Tüftler unter den Gitarristen geeignet als für diejenigen, die einfach schnell einen guten Sound und hauptsächlich Musik machen möchten.

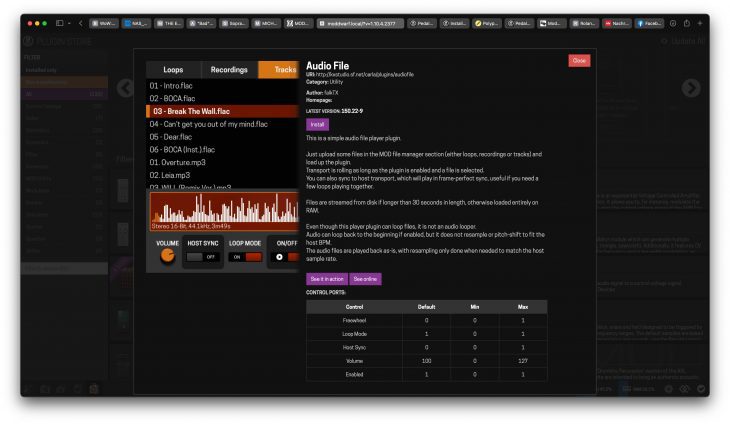

Auch als Audio-Player kann der MOD Dwarf genutzt werden. So kann man zum Beispiel zu Backing Tracks spielen.

Ist man allerdings bereit, sich auf die recht lange Einarbeitungszeit mit der Web GUI und ihren Möglichkeiten einzulassen, bietet der MOD Dwarf fantastische Möglichkeiten. Dazu gehört mit der neuesten Firmware auch die Möglichkeit, Audio-Dateien als Backingtrack und MIDI-Files abzuspielen. Oder soll es ein Drum-Loop sein? So gelingt auch der Solo-Gig oder die nächste Übe-Session wird interessanter.

Sehr interessant ist auch, den MOD Dwarf in Verbindung mit einem Gitarren-Amp einzusetzen. Hat der Amp einen Einschleifweg für Effekte, lässt sich ein Zweig des Pedalboards vor den Verstärkereingang schalten (zum Beispiel Verzerrer, Booster, EQs, Compressor/Limiter), ein anderer Zweig in den Einschleifweg (für Delay, Chorus, Flanger, Phaser, Hall). Das macht den MOD Dwarf sehr flexibel und überlegen gegenüber den meisten Multieffektpedalen.

Licht und Schatten

Wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten. Die bereits angesprochene mögliche Komplexität der Pedalboards erfordert eine längere Einarbeitungszeit. Allerdings basteln Gitarristen auch an ihren physischen Pedalboards kontinuierlich herum, tauschen Pedale aus, integrieren neue Effekte und vertauschen die Reihenfolge der Pedale. Auch das kostet natürlich Zeit.

Das vom Kollegen Goldschmitz im Test zum MOD Duo X angesprochene Problem des Gain Stagings ist auch mir aufgefallen. Zwar lässt es sich wie von ihm beschrieben lösen, es erhöht jedoch die Komplexität der Pedalboards. In manchen User Pedalboards aus dem Internet sind deshalb zahlreiche Gain-Stufen zu finden, die selbst einfache Pedalboards schnell unübersichtlich machen. Hier sollte nachgebessert werden.

Das Editieren der Parameter im Browser ist sehr mühselig. Zoomt man so weit hinein, dass die Parameter eines Effekts gut lesbar sind, ist oftmals bereits das Pedalboard nicht mehr komplett sichtbar. Insbesondere mit einem Laptop ist das ärgerlich. Alternativ kann man die grafische Ansicht verlassen und auf die Parameteransicht wechseln. Diese ist dann weniger schön anzusehen, liefert dafür aber alle Parameter im Überblick. Doch auch hier ist dann nicht mehr das komplette Pedalboard sichtbar. Es ist beim Editieren ein beständiges Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Zoom-Stufen oder den Parameterseiten. Bei komplexeren Pedalboards verliert man dann schnell die Übersicht und auch die Geduld.

Auf der Habenseite stehen die offene Architektur und die Vielzahl an Möglichkeiten, die diese eröffnet. Der MOD Dwarf ist ein Pedal zum Mitmachen. Wer sich mit Digital Signal Processing auskennt, darf eigene Pedale für die MOD Devices entwickeln und veröffentlichen. Doch allein schon das Zusammenstellen und Tauschen von Pedalboards im Internet innerhalb der MOD Devices Community machen den MOD Dwarf zu etwas Besonderem. So bestätigt mir Andreas Umland von MOD Devices im Telefonat, dass man die Produkte als Community-Produkte versteht, die beständig von der Community weiterentwickelt werden. Neue Ideen aus der Community werden dankbar aufgenommen und fließen in zukünftige Firmware-Versionen und Plugins mit ein. Das einmal gekaufte Produkt entwickelt sich somit beständig weiter und je lebendiger die Community desto besser.

Moin, seid doch bitte so nett und schreibt die Firmware-Revision dazu, mit der Ihr getestet habt. Da die Leute von Moddevices momentan recht oft Fixes und Verbesserungen rausbringen ist es für den geneigten Leser gut zu wissen, wie weit eure Version von der aktuellen Version entfernt ist, wenn der Leser diesen Artikel liest. Umso wichtiger, da die meisten Problempunkte, die ihr angepsrochen habt, der frühen Firmware geschuldet isein dürfte.

@in5y372 Firmware wurde aktualisiert und ist/war V1.10.4.2377.

Amgesichts der aufgeführten Mängel wirkt das auf mich wie ein halbfertiges Produkt, das schnell auf den Markt gebracht wird, weil sonst das Geld ausgeht.

Hallo,

der Test wurde gerade noch einmal aktualisiert. Das Testgerät scheint einen Defekt zu haben. Ein uns vom Hersteller netterweise zugesandtes Austauschgerät zeigte die kritisierten Punkte nicht – bei gleicher Firmware.

Guter Testbericht, der die Höhen und Tiefen gut kontrastiert. Für Soundbastler sicherlich klasse.

Zum Satz des Fazits, daß so etwas „eigentlich nur mit einem Laptop oder einem iPad samt passender Software plus Bluetooth-Fußschaltern zu erreichen ist.“

Dafür bietet die Armada an Gitarren Multieffekt-Boards auch weit unterhalb der Kemper-Preisklasse tolle Alternativen, die auch für Anforderungsprofile von Keyboardern reichen.

Als Gitarrist/Keyboarder meiner Band setze ich z.B. ein Line6 Helix LT ein, welches mit höchst flexiblen Routing, USB und Line Eingängen, und einer mindestens pragmatischen Flexibilität in der Verschaltung der virtuellen Effektblöcke bisher alles bietet, was ich für die Performance brauche. Auch das Senden von Midi-Befehlen an MIDI Synths mit den Fußschaltern ist da kein Hexenwerk, und sein überraschend performantes USB-Audio-Interface spielt bei mir auch noch live mit. Das kleinere und etwas billigere „HX Effects“ macht beim Bandkollegen eine gute Figur. Aber wie gesagt, es gibt ja auch noch Geräte von Headrush, Zoom, Roland, Hotone, Mooer, die ähnliches leisten….

Danke für den ausführlichen Test. Irgendwie schade, dass dieses eigentlich geniale Produkt noch ein paar Kinderkrankheiten hat. Ein Gerät, das sich „oft aufhängt“, ist leider nicht livetauglich. Ansonsten wären diese beiden Pedale wirklich eine Überlegung wert, zumal man dadurch die meisten anderen Effektgeräte, die man sich über die Jahre angeschafft hat, getrost zu Hause lassen kann.

Für den Studio-Betrieb wären mir die MOD Devices wiederum etwas zu umständlich; da arbeite ich lieber direkt mit der Software.

Bleibt mir nur zu hoffen, dass eine neue Firmware einen absolut stabilen Einsatz ermöglicht; gerne auch auf Kosten der Flexibilität. Es würde mich als Musiker keineswegs stören, wenn ab einem gewissen Grad an Komplexität eine Meldung im Browser erscheint, dass nun die Kapazität ausgeschöpft sei. Man könnte dabei auch über einen „Safe-Modus“ nachdenken, der diese Grenze bewusst etwas tiefer ansetzt, dadurch aber stabiler läuft.

@Martin Andersson Hallo,

der Test wurde gerade noch einmal aktualisiert. Das Testgerät scheint einen Defekt zu haben. Ein uns vom Hersteller netterweise zugesandtes Austauschgerät zeigte die kritisierten Punkte nicht – bei gleicher Firmware. Das Austauschgerät lief über viele Stunden absolut stabil und frei von Aussetzern, Nebengeräuschen oder Hängern.

Hat Potenzial würde ich sagen, muss man mal weiter beabachten in wie fern es sich weiterentwickelt.