Nachbau eines legendären Studioklassikers

Der Titel dieses Reports verrät es auf den ersten Blick, ich habe mir einen Fairchild 670 Röhrenkompressor nachgebaut. Der geneigte Leser mag sich sogleich fragen: Wie kommt man nur auf die Idee, einen Fairchild 670, einen Boliden feinster Röhrentechnik, nachzubauen? Keine leichte Frage, denn der spezielle Fairchild-Sound kann sicherlich annähernd auch mit guten Plug-ins erreicht werden. Es gibt ja viele namhafte Software-Schmieden, die solch ein Plug-in im Portfolio haben.

Warum also einen so riesigen Aufwand betreiben? Bei allen Nachteilen der Hardware, z.B. nur eine Instanz, hoher Stromverbrauch, Wärmeerzeugung, hoher Anschaffungspreis, fehlendem Total Recall usw.

Warum? Ganz einfach: Hardware ist sexy ;-) Es macht Spaß, daran zu drehen, es fühlt sich gut an und es klingt ehrlich gesagt für mich immer noch ein kleines Quäntchen besser als bei einer rein digitalen Lösung.

Fairchild Replikas gibt es übrigens schon einige am Markt, zum Beispiel den Anthony Demaria Labs ADL 670 oder den Mode Machines FairComp 670. Allerdings ist man nach dem Kauf leider auch ca. 20.000 Euro ärmer.

Schritt Eins beim Selbstbau

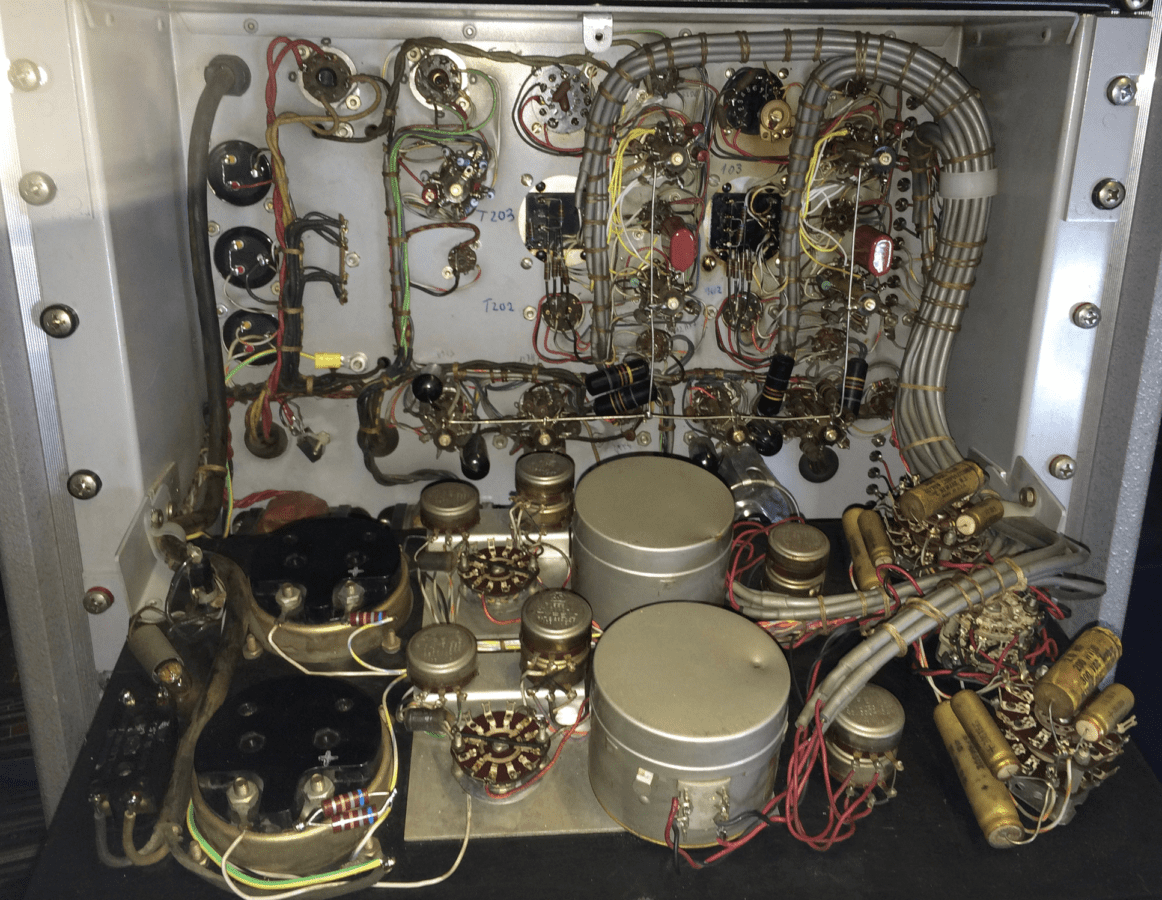

Daher kam für mich nur die Selbstbau-Variante infrage, bei der die zu erwartenden Materialkosten „nur“ bei etwa 5.000 bis 6.000 Euro liegen. Nun gibt es bei DIY (Do It Yourself) generell zwei Optionen: Entweder man lötet die Teile auf eine speziell für das Modell hergestellte Platine oder es wird alles frei verkabelt. Das nennt man dann P2P, sprich Point to Point, also vom Aufbau sehr nah am Original ohne Platine.

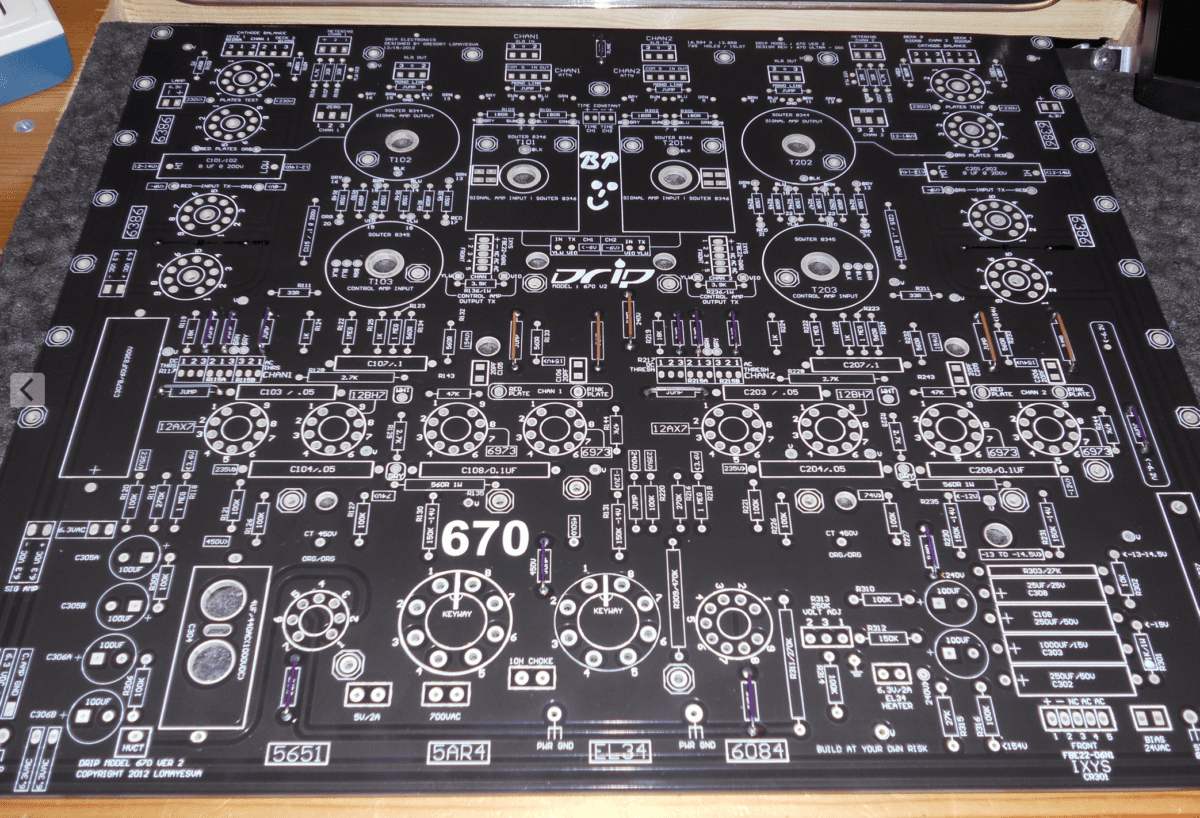

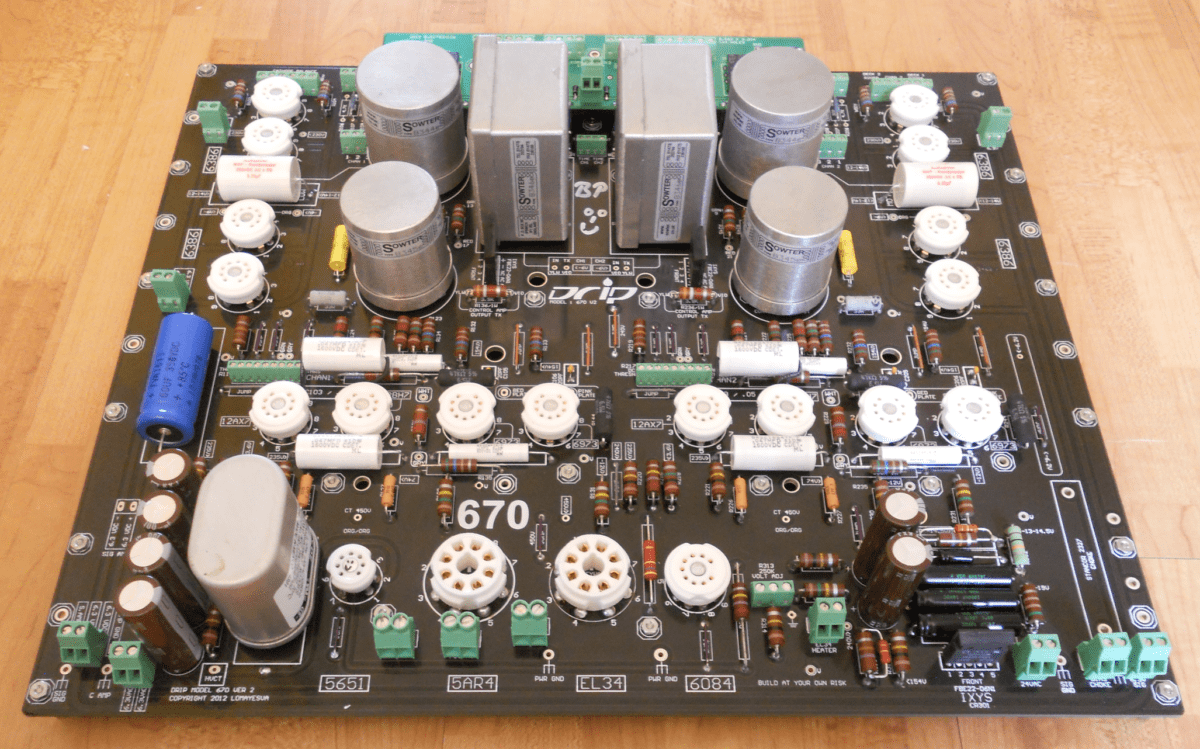

P2P schied aus, da es einfach zu viel Aufwand bei der Verkabelung wäre. Somit musste eine Platine für den Fairchild her. Im Internet bin ich schnell fündig geworden. Es gibt eine kleine Firma in den USA namens Drip Electronics, die sich der Herstellung spezieller Platinen für alte Röhrenklassiker verschrieben hat.

Drip Electronics liefert glücklicherweise nicht nur die Platinen, sondern bietet auch die Listen der benötigten Teile an (BOM = Bill of Material) und nennt auch einige Bezugsquellen für die Beschaffung der Bauteile. Ausführliche Bauanleitungen gibt es als Download.

Planung abgeschlossen, los geht’s

Der erste Schritt war somit getan. Die Platinen für meinen Fairchild Nachbau waren bestellt und die ersten 500,- Euro ausgegeben.

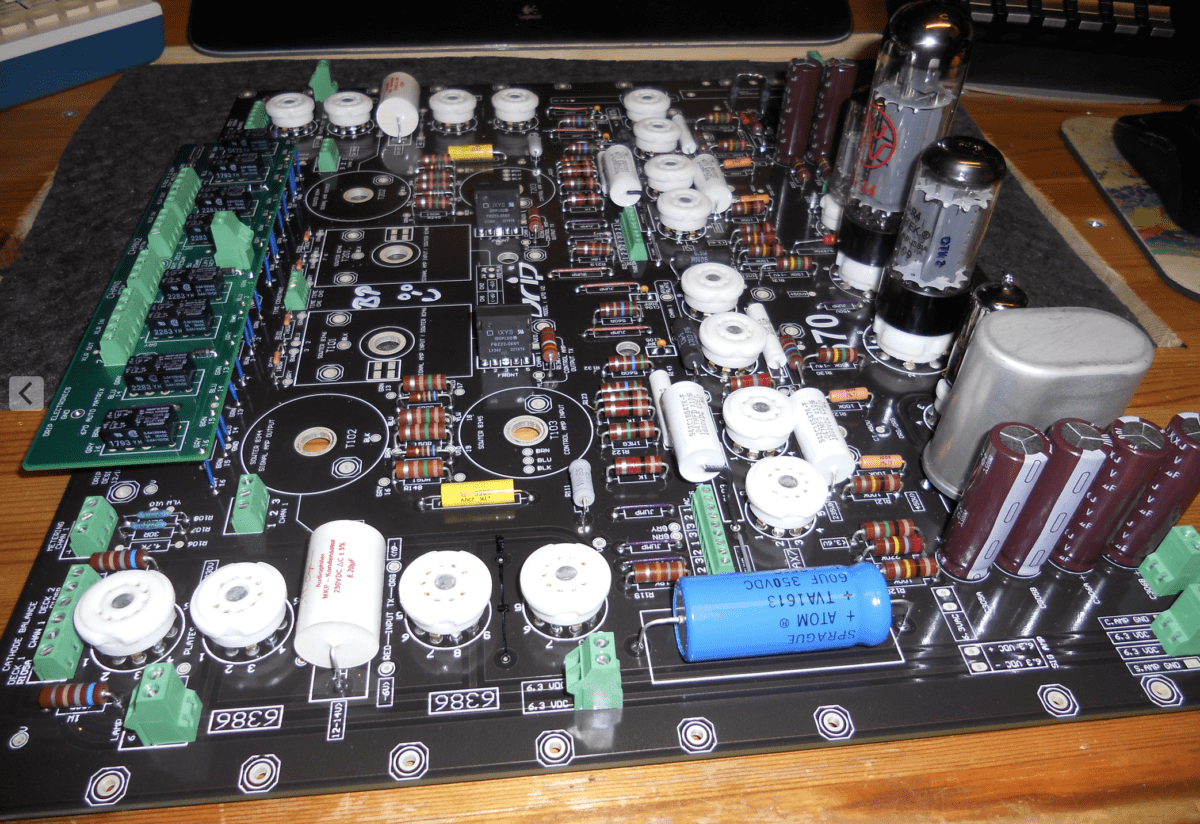

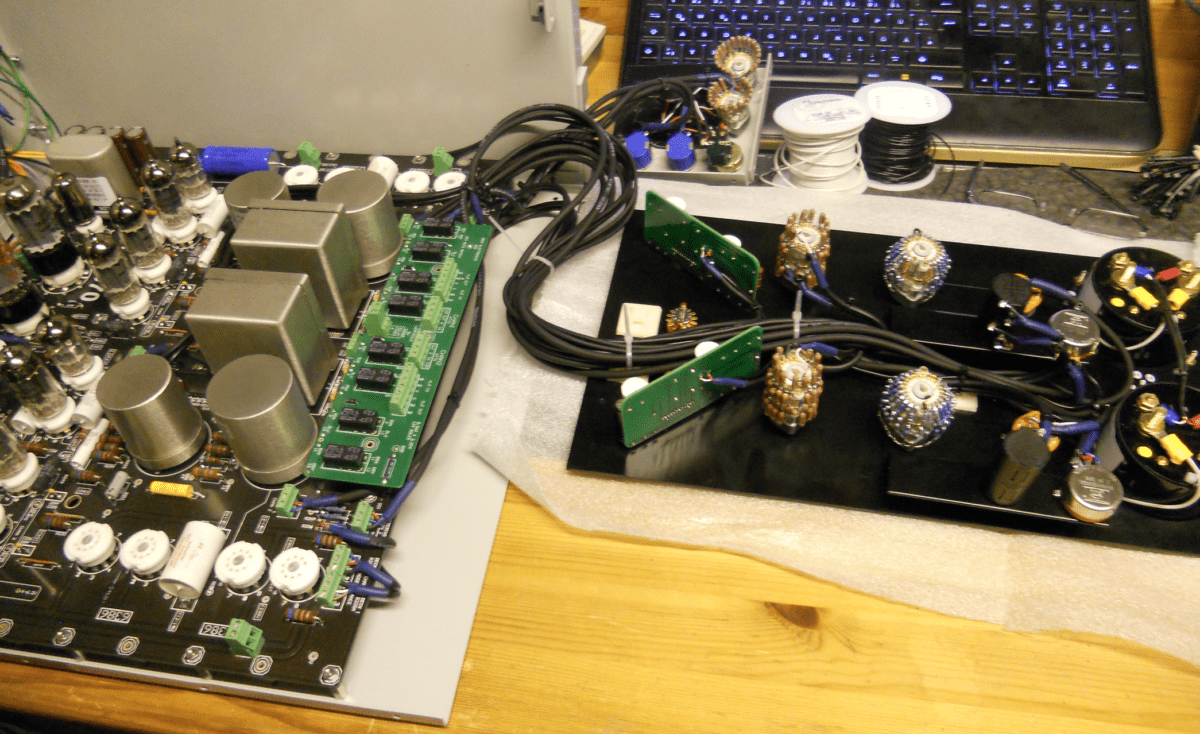

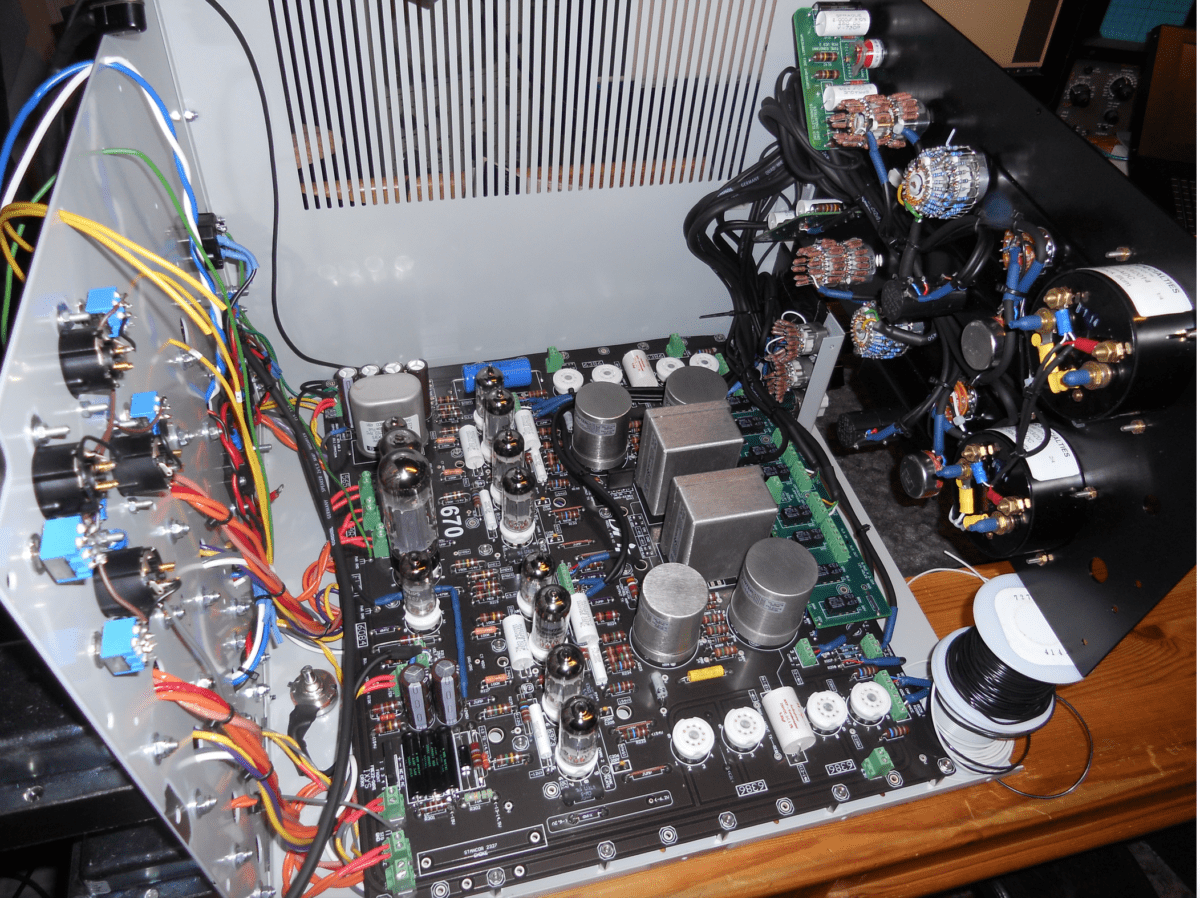

Die unterschiedlichen Bauteile müssen nun bestellt werden, um die Platine damit bestücken zu können. Es gibt sehr viele Bezugsquellen dafür und erfreulicherweise gibt es inzwischen auch alle Teile wieder neu. Man muss daher nicht mühsam nach alten bzw. gebrauchten Teilen suchen. Auf die Hauptplatine kommen nun Kabelbrücken, Widerstände, Kondensatoren, Röhrensockel und die Schraubklemmen für die Anschlusskabel.

Zusätzlich muss noch eine Zusatzplatine mit den 8 Relais für die Umschaltung der MS-Matrix auf die Hauptplatine gelötet werden. Diese dient der Left Right / Mid Side Anwahl, die im Original mit einem teuren und anfälligen Drehschalter realisiert wurde. Die Relais ersetzen alle Schalterfunktionen dieses Drehschalters. Diese Relais-Lösung weicht zwar streng genommen vom originalen Design ab, ist aber deutlich langlebiger und erzeugt weniger Störgeräusche beim Umschalten.

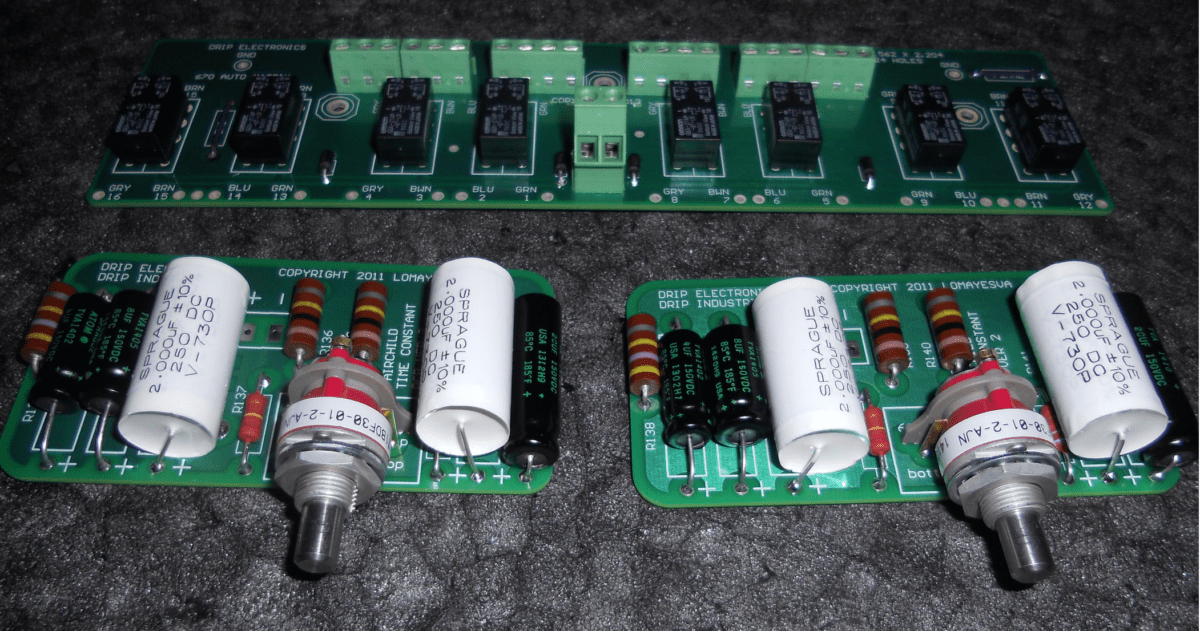

Als nächstes werden die beiden kleinen Platinen bestückt, auf denen sich die Teile zur Anwahl der unterschiedlichen Attack- und Release-Zeiten befinden.

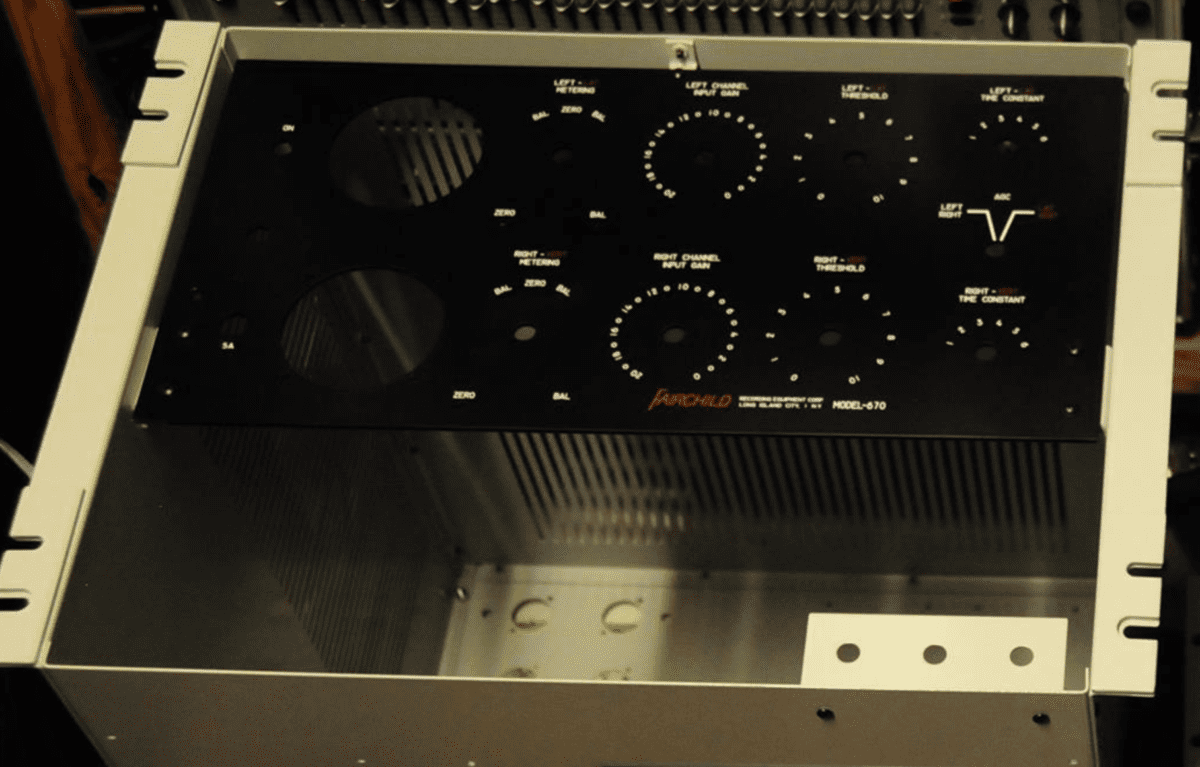

Das Gehäuse

Natürlich benötigt man für solch einen Fairchild ein passendes und gut aussehendes Gehäuse. Es gibt momentan zwei Hersteller für ein entsprechendes Fairchild Gehäuse. Diese sind collective cases in USA und diy-racked in Slowenien. Ich habe mich für das Gehäuse von collective cases entschieden.

Kurzer Technik-Exkurs

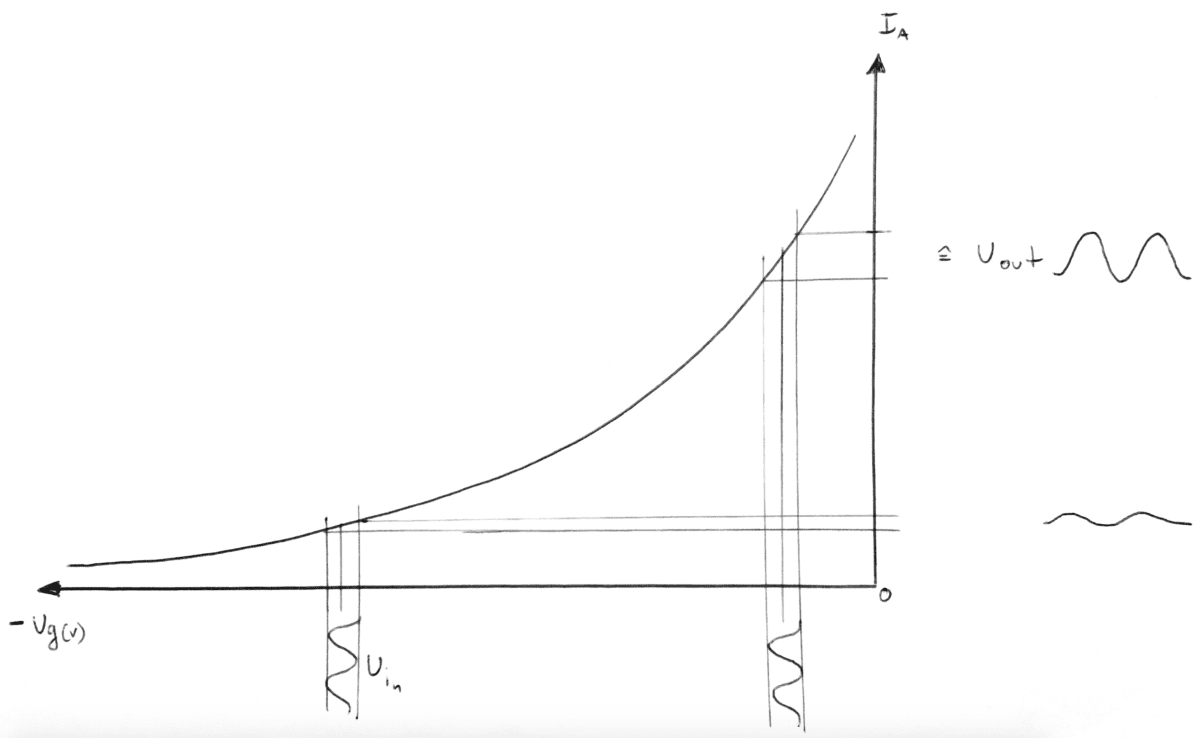

Der Fairchild 670 Kompressor hat insgesamt 20 Röhren und 14 Transformatoren. Die Röhren sind bis auf die JJ 6386 LGP relativ gebräuchlich. Das Herz des Kompressors, die acht JJ 6386 LGP Röhren, sind ein Remake der nicht mehr produzierten General Electric 6386. Diese speziellen Röhren haben genau die exponentielle Kennlinie, die eine „VaryMu“ Kompression überhaupt erst ermöglicht. Dadurch wird kein weiteres Regelglied benötigt, wie z.B. einen FET (Feldeffekttransistor) im Urei 1176 oder die optische T4b Zelle im LA2a/LA3a.

Das Funktionsprinzip ist so genial wie einfach. Der Bias, sprich der Arbeitspunkt ist auf -6,3 Volt am Gitter der 6386 Röhren eingestellt Ug(V). Die exponentielle Kennlinie definiert das Verhältnis von Eingang zu Ausgang. Bei hoher Kompression wird die Gittervorspannung und damit der Arbeitspunkt der Röhre nach links verschoben. Bei einem Anstieg des Eingangspegels wird somit der Anstieg des Ausgangspegels verringert. Das entspricht der Kompression.

JJ 6386 LGP Kennlinie

Optisch sieht man das an der Röhrenkennlinie ganz gut, der flache Verlauf links im Diagramm bedeutet eine hohe Ratio, die steile Kennlinie rechts im Diagramm erzeugt eine niedrige Ratio. Je weiter links im Diagramm der Arbeitspunkt der Röhre liegt, desto kleiner ist das Ausgangssignal bei gleichem Eingangssignal. Da der Fairchild 670 ein Feedback-Kompressor ist, regelt man die Kompressionsstärke durch Erhöhen des Input-Signals mit dem Input-Gain-Regler.

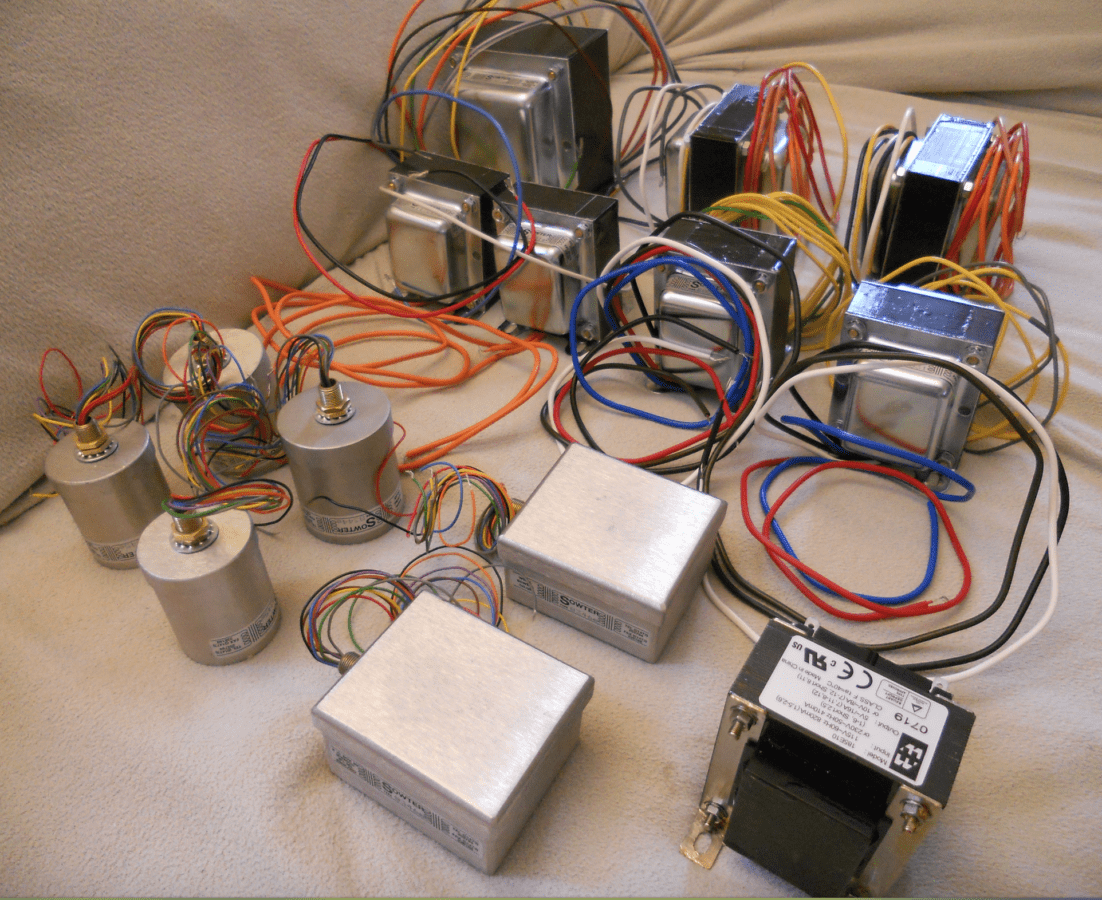

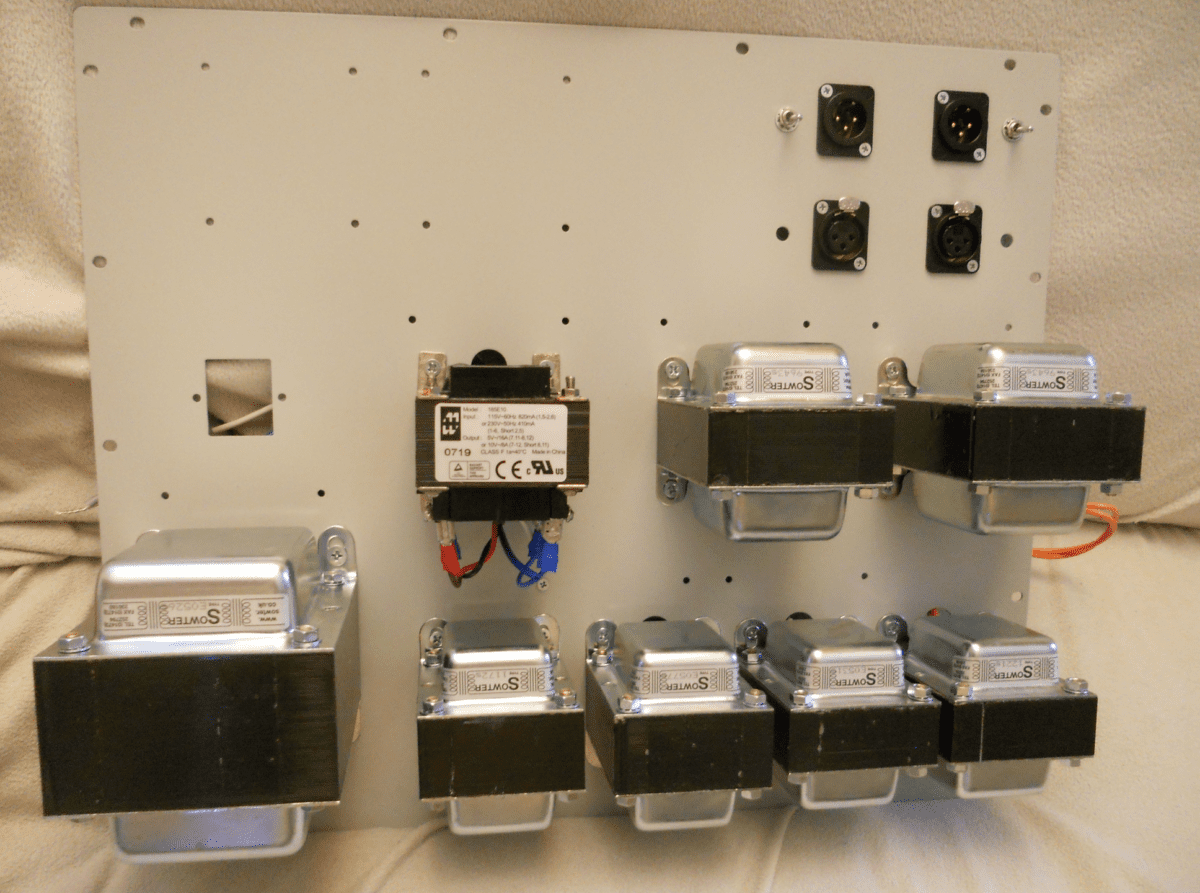

Das Eisen

Die 14 Transformatoren können nach original Spezifikationen von der Firma Sowter Transformers, einer kleinen Edelschmiede in England, bezogen werden.

Die Trafos und Übertrager dieser Firma finden sich übrigens auch in vielen gewerblich verkauften Markengeräten der High End Studio Klasse. So befinden sich zum Beispiel im FairComp 670 Transformatoren von Sowter. Sollten Trafos eines original Fairchild 670 defekt sein, werden diese heutzutage übrigens auch fast immer durch Sowter Trafos ersetzt.

Dieses Trafo-Set beinhaltet acht Audioübertrager, zwei Netz-Siebdrosseln und vier Netztransformatoren für die unterschiedlichen Spannungen. Die Audioübertrager sind in Mu-Metall gekapselt. Mu-Metal ist eine besonders für magnetische Abschirmung optimierte Legierung, die übrigens von der Firma Sowter erfunden und patentiert wurde. Sechs der acht Audioübertrager werden auf die Hauptplatine gebaut, die Trafos und die beiden restlichen Übertrager an der Rückwand des Gehäuses montiert.

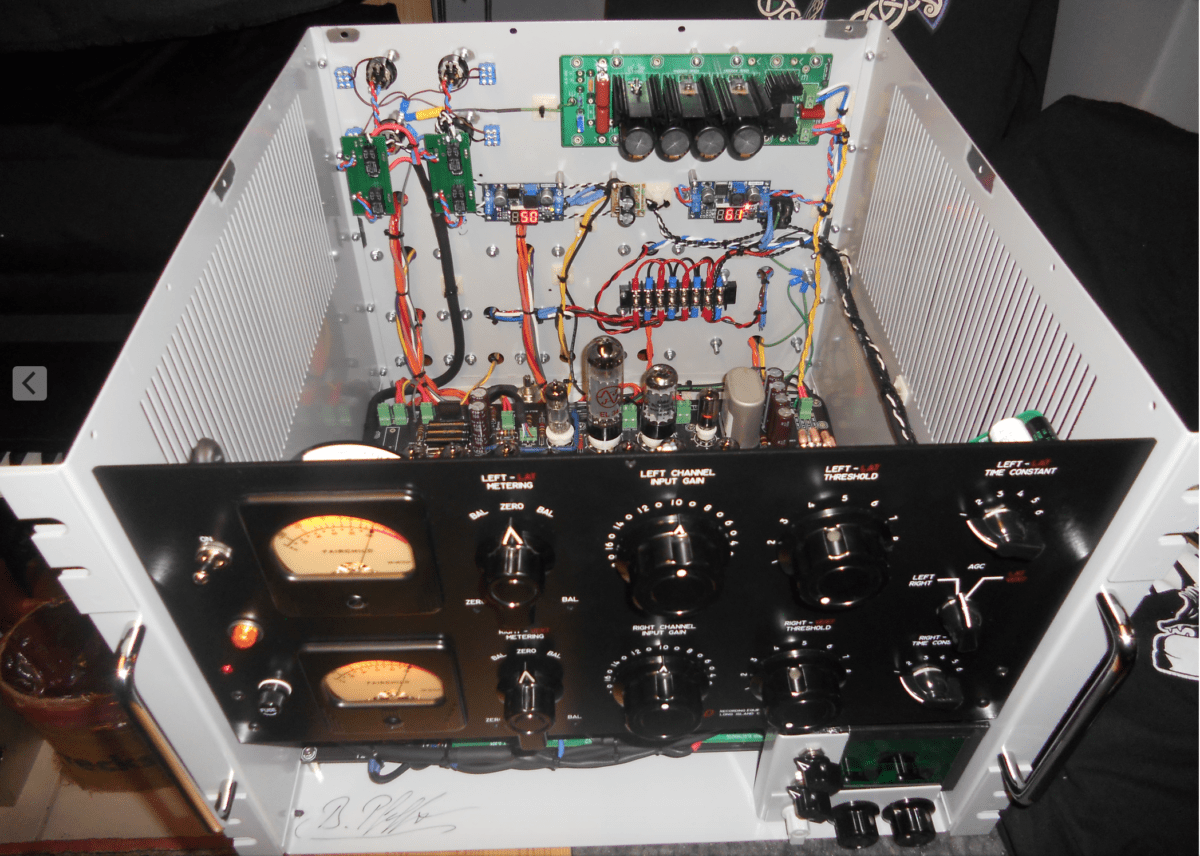

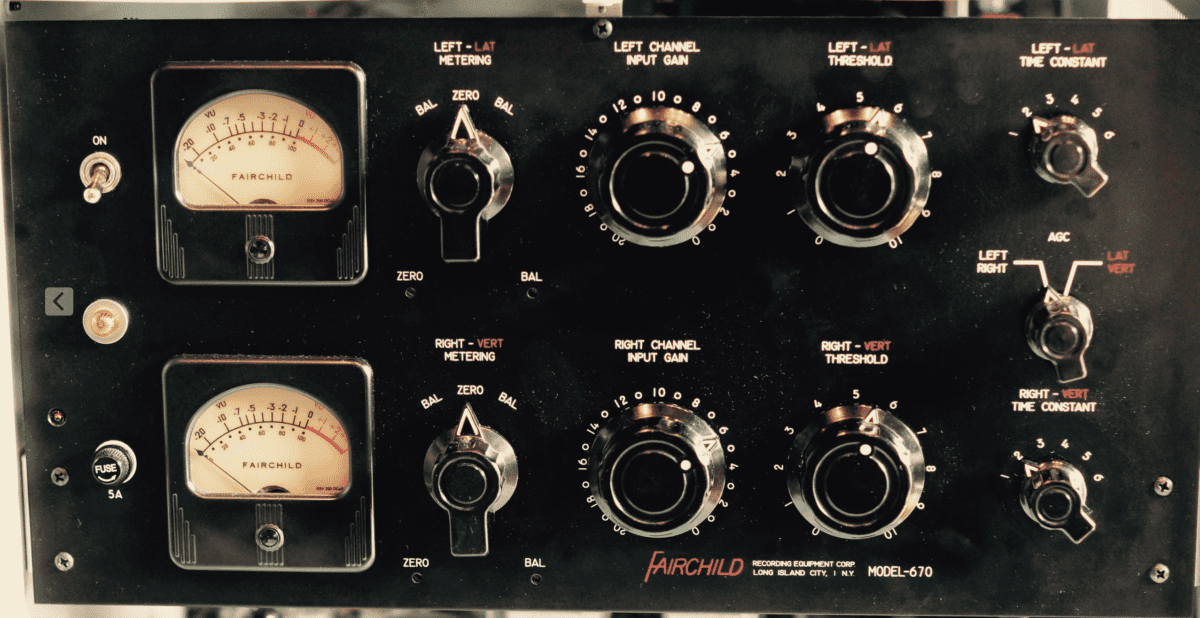

Die Frontplatte

Die Frontplatte muss mit mehreren Potis, dem Netzschalter, den beiden VU-Anzeigeinstrumenten und einigen Drehschaltern bestückt werden. Die beiden VU-Instrumente sowie die originalen Drehknöpfe kann man bei don-audio erwerben. Anstatt der im Original verwendeten stufenlosen Potis zur Regelung des Input-Gains und der Threshold habe ich 21-stufige Elma Drehschalter verwendet (ebenso bei don-audio erhältlich). Diese erlauben eine schnelle und exakte Reproduzierbarkeit einer Einstellung.

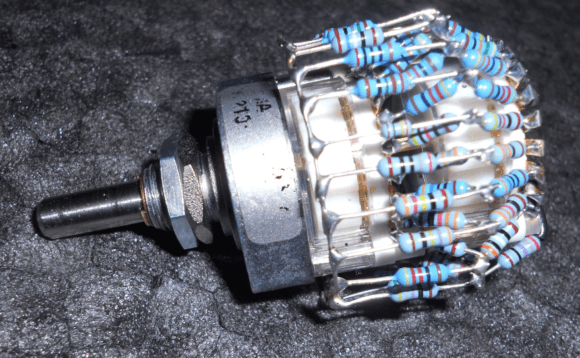

T-Pad Attenuator

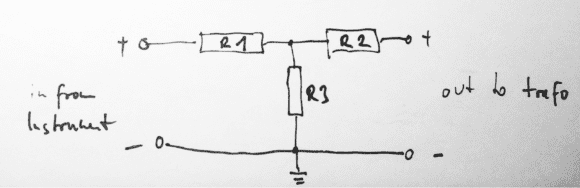

Für die Herstellung der beiden „Input-Gain“ Drehschalter musste ich ein bisschen intensiver im Internet recherchieren, da diese im original Fairchild nicht nur aus einem normalen Poti bestehen, sondern aus einem dreilagigen Poti. Ein sogenannter „T-Pad Attenuator“. Der Vorteil dieser T-Pad Regelglieder ist die konstante Impedanz sowohl am Eingang als auch am Ausgang. Die ausgangsseitig variable Impedanz eines normalen Potentiometers würde zu einer Störung des linearen Frequenzverlaufs führen.

Das Schaltbild eines T-Pad Reglers sieht wie folgt aus:

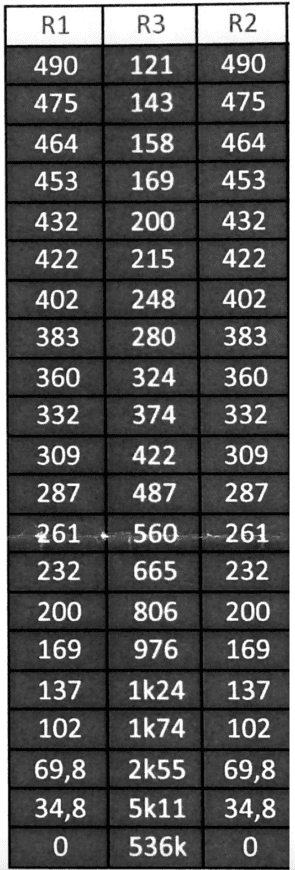

R1, R2 und R3 sind keine Festwiderstände, sondern die drei Ebenen des Potis. Wenn R1 und R2 kleiner werden, wird R3 größer. Der Drehschalter benötigt bei 21 Schalterstellungen 63 Widerstände, die allesamt berechnet werden müssen. Die erwünschte Gesamt-Impedanz beträgt 600 Ohm. Die Einzelwerte der Widerstände ergeben sich aus Formeln, die im Internet leicht zu finden sind. Mit Hilfe dieser Formeln habe ich eine Excel Tabelle erstellt, die das Ausrechnen der Widerstandswerte sehr vereinfacht hat. Der Pegelunterschied zwischen den einzelnen Schaltstufen entspricht genau 1 dB. Das ergibt bei 21 Schaltstufen einen maximalen Regelbereich von -20 dB bis 0 dB.

Bei diesen beiden Input-Gain-Schaltern ist der Schleifer der Ebene 1 der „Input“ und der Schleifer der Ebene 2 der „Output“. Die Masse geht an das untere Ende von R3. Dies ist der „Drahtring“ am vorderen Teil des Drehschalters, der alle einundzwanzig R3s verbindet.

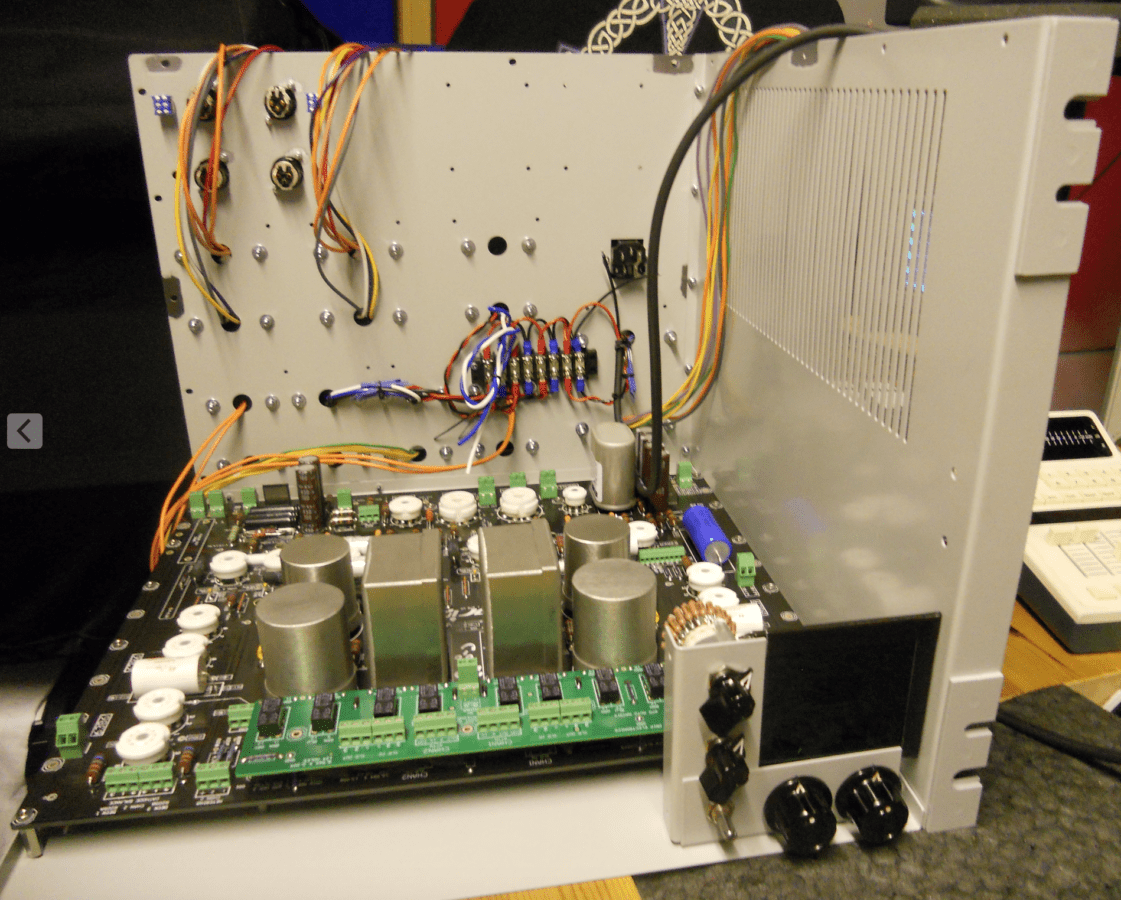

Verkabelung der Frontplatte

Die Verkabelung der Frontplatte erfolgt am besten mit abgeschirmtem Kabel. Die Länge sollte so gewählt werden, dass die Frontplatte bei Bedarf abgenommen und neben dem Fairchild abgelegt werden kann. Spätestens beim ersten Röhrenwechsel wird man das zu schätzen wissen.

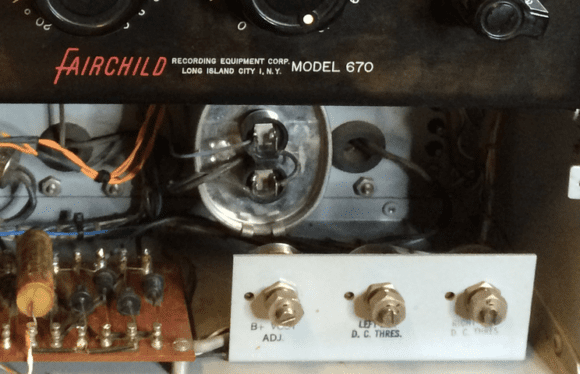

Die Trimmpotis

Beim original Fairchild 670 befinden sich rechts unten drei Trimmpotis. Mit dem ersten wird die Anodenspannung von 240 Volt eingestellt. Die beiden anderen dienen der Anpassung der Kompressionsstärke. Diese beiden mit „DC Threshold“ bezeichneten Trimmpotis wurden früher im Werk voreingestellt. Die Wirkung kann man jedoch eher mit der Einstellung des „Knees“ vergleichen. „Softknee“ auf der einen Seite und „Hardknee“ am anderen Anschlag des Reglers.

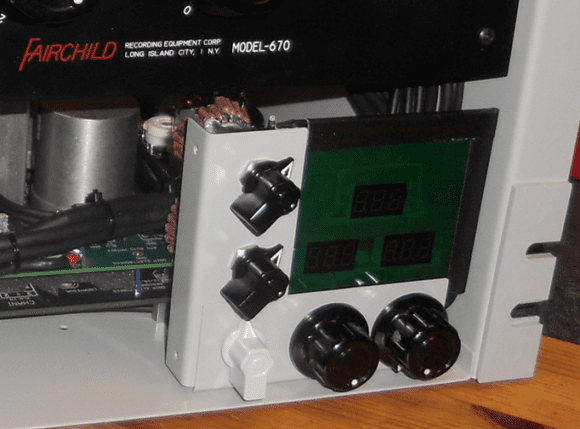

Bei meinem Nachbau habe ich auch hier 21-stufige Drehschalter verwendet, um die Möglichkeit der einfachen Verstellung und einer exakten Reproduzierbarkeit nutzen zu können. Das Klangverhalten des Kompressors kann dadurch sehr viel flexibler verändert werden, als es beim Original der Fall ist. Zusätzlich befinden sich auch noch ein Drehschalter für den hardwired Bypass und die beiden schwarzen Regler für die Feineinstellung der VU-Instrumente.

Das Poti zur Justierung der Anodenspannung habe ich aus Sicherheitsgründen innerhalb des Gehäuses zwischen Rückwand und Hauptplatine angebracht. Eine versehentliche Verstellung kann die acht teuren 6386 Röhren ziemlich schnell zerstören. Die 240 Volt müssen eigentlich nur bei einem Röhrenwechsel neu eingestellt werden.

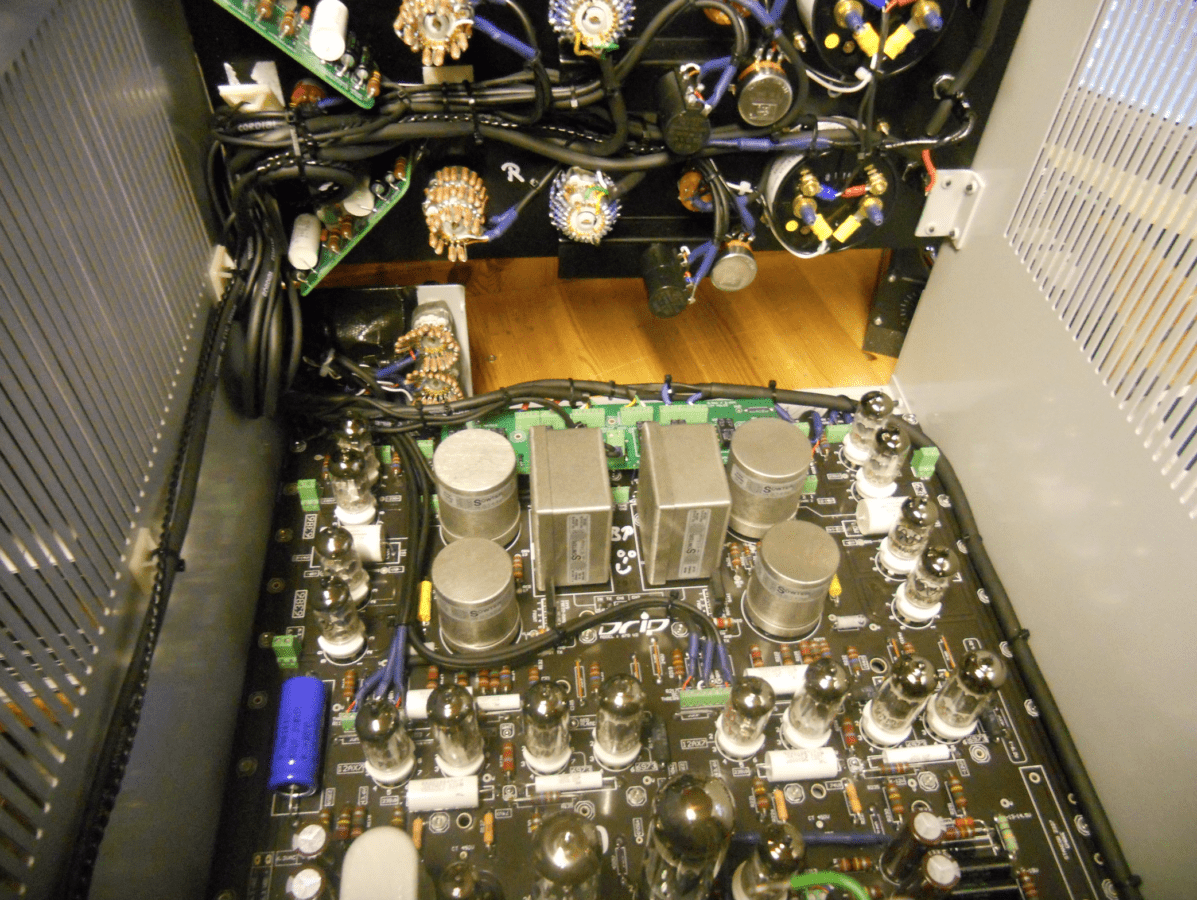

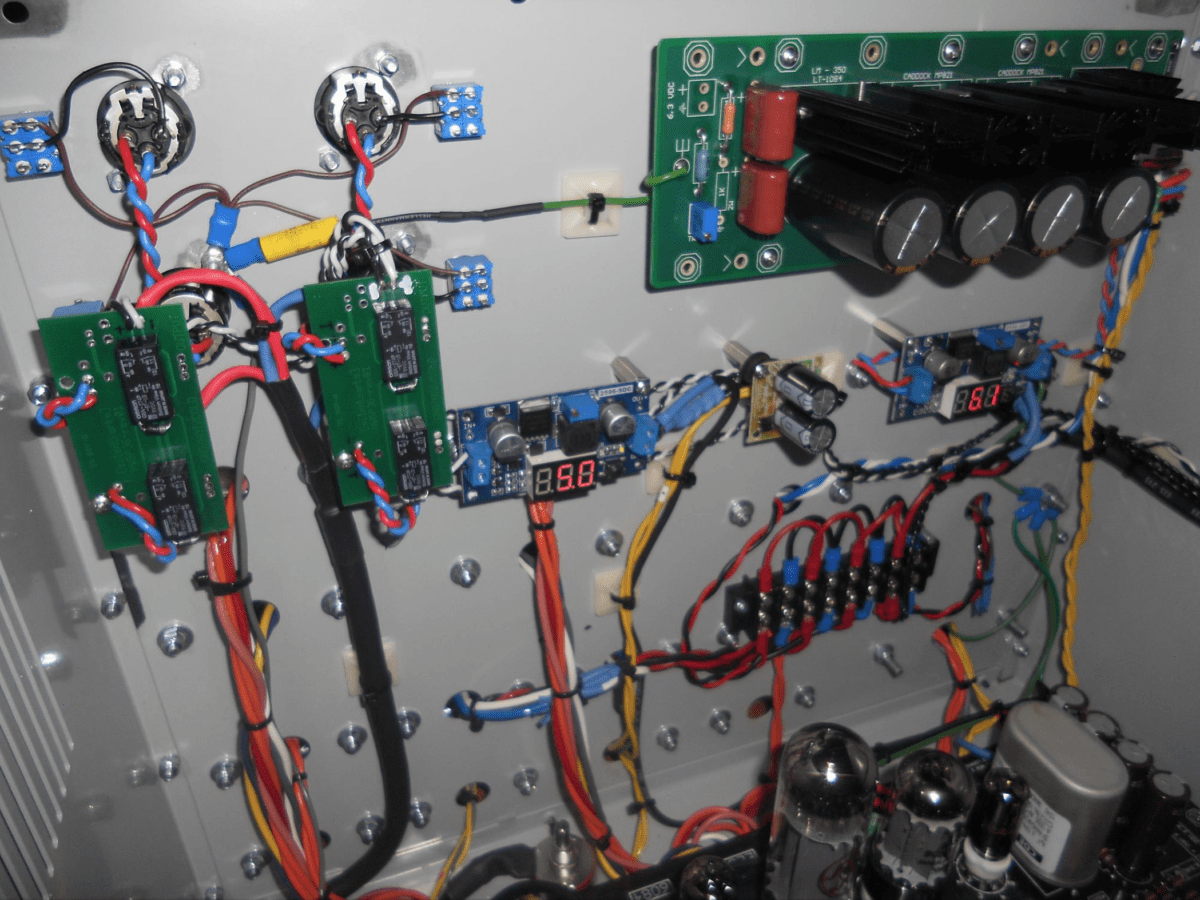

Endspurt

Innen an der Rückwand befinden sich zusätzlich zu den vier Ground-Lift Schaltern die beiden Relais-Platinen für die Bypass-Funktion, die 5 Volt Spannungsversorgung für die Relais sowie die Stabilisierungs-Platine für die Heizspannung der acht 6386 Röhren. Diese wird, getrennt von den anderen Röhren, separat gefiltert und geglättet. Dies hilft, Einstreuungen und Brumm-Effekte zu minimieren. Eine „Soft-Start“ Funktion schont zudem die teuren 6386 Röhren. Die beiden Digitalanzeigen sind kleine Messgeräte. Gemessen werden die Betriebsspannung der Bypass-Relais (linke Anzeige, 5,0 Volt) und die Heizspannung der 6386 Röhren (rechte Anzeige, 6,1 Volt). Unten im Bild kann man auch das Poti zur Einstellung der Anodenspannung erkennen.

Die normale Heizspannung der JJ 6386 LGP Röhren beträgt 6,3 Volt. Bei meinem Nachbau habe ich diese auf nur 6,1 Volt eingestellt. Die Funktion der Röhre wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt, es reduziert jedoch den Verschleiß des Glühfadens in der Röhre.

Der Nachbau nähert sich dem Ende, es ist alles eingebaut und funktioniert perfekt.

Qualitätskontrolle

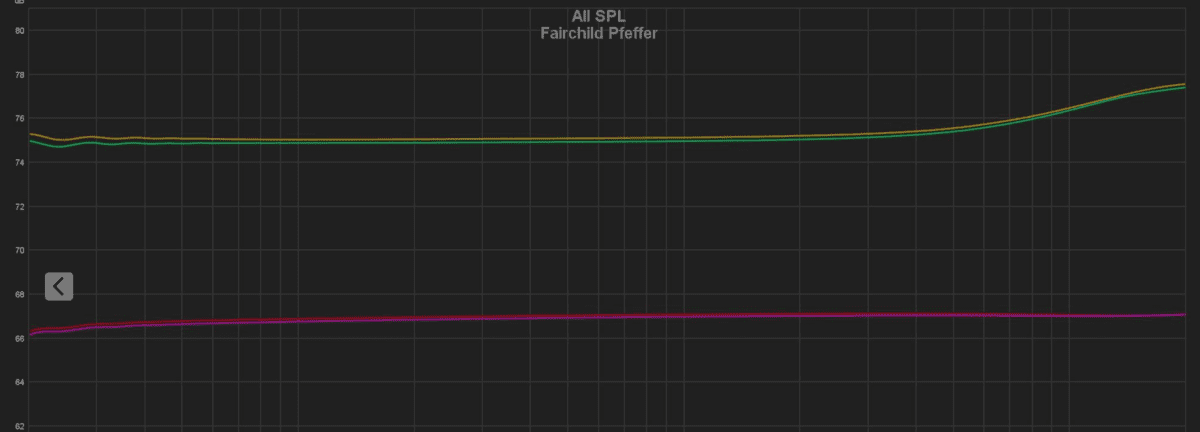

Jetzt muss nur noch der Deckel angeschraubt werden. Als i-Tüpfelchen werden jetzt noch die Audiowerte gemessen und mit dem Original verglichen. Man kann dem Nachbau attestieren, in keiner Disziplin schlechter zu sein als das Original. Fremdspannungsabstand, Klirrfaktor, Gleichtaktunterdrückung und Frequenzgang sind perfekt.

Technische Daten

Beim folgenden Bild kann man den identischen Frequenzverlauf beider Kanäle sehen (untere violette Linien). Die beiden oberen Kurven zeigen den Frequenzgang bei 10 dB Kompression. Eine leichte Höhenanhebung, abhängig von der Kompressionsstärke, ist unter anderem mitverantwortlich für den charakteristischen Fairchild Sound.

Das Rauschen nach CCIR Norm bewertet liegt bei -80 dB und ist somit sogar 14 dB besser als beim echten Fairchild 670. Bei einem maximalen Pegel von +27 dBm ergibt das einen nutzbaren Dynamikumfang von 107 dB. Die Gleichtaktunterdrückung bei einem Eingangspegel von 0 dB @ 1 kHz liegt bei -68 dB. Die Übersprechdämpfung L/R >80 dB @ 1 kHz. Der gemessene Klirrfaktor liegt bei einem Eingangspegel von +15 dBm bei erstaunlichen 0,25 %.

Interessierte können hier das Manual des Originals aufrufen:

Wie klingt der Fairchild 670 Nachbau?

Der Klang ist phänomenal und besteht nicht nur einen Vergleich mit guten Plug-ins. Als ich einen original Fairchild 670 eines guten Freundes zur Reparatur hatte, ergriff ich natürlich die Chance beim Schopf und verglich dieses Original mit meinem Nachbau. Ein Klangunterschied war anfänglich hörbar, aber relativ leicht durch entsprechende Anpassung der Regler anzugleichen. Mit dem kleinen Unterschied, dass man für den Marktpreis dieses Originals locker fast 8 Nachbauten anfertigen kann.

Als Nachteil muss man jedoch vermuten, dass ein Fairchild 670 Nachbau sich wahrscheinlich nicht so leicht verkaufen lässt wie ein Markengerät, sollte man sich von diesem trennen müssen.

Generelles zum Selbstbau

Selbstverständlich benötigt man für so ein großes Projekt einige gute Werkzeuge. Eine gute Lötstation ist Pflicht, ein paar gute Messgeräte auch. Gute Seitenschneider, gutes Lötzinn und auch ein paar Werkzeuge zur Metallbearbeitung sind hilfreich.

Natürlich sollte man auch gut mit einem Lötkolben umgehen können und bereits Erfahrung im Aufbau von Röhrengeräten haben. Ein Fairchild 670 Nachbau ist mit Sicherheit kein Projekt für einen DIY- Anfänger. Wenn man einen Schaltplan interpretieren kann hilft es auch beim Verständnis des Geräts. Fairchild 670 Schaltpläne in hoher Auflösung findet man auf der Seite von audio.kubarth.

Einer der grössten Vorzüge beim Selbstbau eines solch komplexen Geräts ist die Tatsache, dass man es bei Bedarf auch selber reparieren kann. Da man es selber gebaut hat, weiss man später ziemlich genau über die Funktionsweise der einzelnen Teile Bescheid.

Für den Bau dieses Kompressors habe ich ungefähr fünf Monate gebraucht.

Achtung Lebensgefahr !

Wichtig ist, dass man die Gefahren von Röhrengeräten kennt und respektiert. Im Fairchild 670, egal ob Original oder Nachbau, kommen lebensgefährliche Spannungen bis 700 Volt vor. Ein paar alte Elektriker-Regeln sollte daher unbedingt stets beachtet werden.

1.) Nie im oder am Gerät arbeiten, wenn das Stromkabel noch steckt.

2.) Auch nach dem Trennen vom Stromnetz sind die Glättungskondensatoren noch immer mit Hochspannung geladen. Daher immer nur mit einer Hand im Gerät arbeiten. Die andere Hand am Körper oder in der Luft. Sollte man doch mal versehentlich an Hochspannung greifen, fliest der Strom nur an einer Seite des Körpers am Rand des Körpers zu den Füßen am Boden. Wenn man mit beiden Händen im Gerät werkelt, kann bei einem Stromschlag der Strom seitlich von einem zum anderen Arm fließen. Und da ist bekanntermaßen das Herz dazwischen.

3.) Mindestens genauso wichtig ist die einwandfreie Erdung aller Metallteile des Stahlgehäuses. Hierzu ist es unbedingt notwendig, alle Verbindungen zwischen Metallteilen des Gehäuses vom Lack zu befreien, sprich bis aufs Metall abzuschleifen. Der Übergangswiderstand von benachbarten Metallteilen sollte kleiner als 0,3 Ohm sein. Nur dann ist ein Schutz durch den Erdleiter bei einem Defekt im Gerät gewährleistet!

Help

Es gibt übrigens eine weltweite DIY Fangemeinde. Im Internet findet man fast zu jedem DIY Projekt viele gute Hinweise und Tipps. Ein sehr gutes und umfängliches Forum ist GroupDIY

Hier noch ein paar Soundbeispiele. Die Gain-Reduction liegt bei allen Einstellungen bei ca. 8 – 10 dB.

Drumloop Original unbearbeitet

Time Constant 1

Time Constant 2

Time Constant 3

Time Constant 4

Time Constant 5

Time Constant 6

DAS ist doch einmal ein Projekt, das mir Respekt abringt. Super Bernd!

Die Audiofiles muss ich mir dann noch in Ruhe anhören.

Ja, das Projekt ist super, gibts schon seit ein paar Jahren, mittlerweile ist der Platinensatz V3 erhältlich! Schöner Bericht! Klasse!

Haltet mich für taub, meinetwegen. Ich höre aber zwischen dem unbearbeiteten und den bearbeiteten Sounds keinen Unterschied. Mag sein, dass die Amplitude und Frequenz „optimiert“ sind, aber ist das Ergebnis 5000 Euro wert?

@tantris Hi tantris,

die klanglichen Unterschiede sind da, sogar auf meinem Laptop hörbar; vor allem bei der Timing Stufe 1. Es sind natürlich keine riesigen Unterschiede, aber die will man ja auch gar nicht, sondern eher subtile & harmonische Klangverbesserungen. Schliesslich ist der Fairchild ja ein Mastering Werkzeug.

Achte evtl. mal speziell auf die Hihat.

Mit einem EQ wäre das so nicht darstellbar, da der Fairchild, wie jeder gute Kompressor, auch dynamisch Obertöne hinzufügt, und nicht nur statisch den Frequenzverlauf ändert. Gerade diese Kleinigkeiten machen später dann den gewissen Unterschied aus… Ob jemandem das über 5.000 EUR wert ist wird allerdings jeder für sich selber bewerten müssen ;-) Liebe Grüße, Bernd

@tantris Echt ? Ich höre sogar ueber die Laptopspeaker einen deutlichen Unterschied…

Achte mal auf den Puch ud die Räumlichkeit….

Tolles Projekt und sehr gelungene Umsetzung!

Was hast du für die Optik investiert? Also Gehäuse, originalgetreue VU und Drehregler?

Was ich mich auch schon sehr lange frage, warum sind diese Geräte eigentlich unten offen?

@ursomat Hi ursomat,

das Gehäuse kostet in der Form 600 US$. Die VUs jeweils ca.160 EUR und die Drehknöpfe unterschiedlich, z.Teil nur in ebay USA erhältlich für Preise zwischen 5 und 35 US$ pro Drehknopf.

Tja, und unten offen sind die eigentlich nicht. Es kommt normalerweise noch eine Blende davor, die genau einen Auschnitt für die Frontplatte hat. Mir gefällts so allerdings besser ;-) greets, Bernd

Wow! Rockt!

Ich bewundere Leute, die sich zur Not ihr Equipment selbst bauen können. Oder reparieren, sollte es notwendig sein.

@iggy_pop :-)

Ich persönlich halte den / das Fairchild 670 für das gelungenste Gerät zur Dynamik-Bearbeitung, das je gebaut wurde. Respekt zum Selbstbau-Projekt! Doch ich könnte mir ein solches Projekt nicht leisten, auch weil ich ein technischer Analphabet bin. Ein Lötkolben in meiner Hand würde bei allen, die ich privat kenne, Suizid-Gefahr assozieren lassen ;-) Aber ich bin mit der digitalen Nachempfindung, die ich mir bereits vor Jahren gekauft habe, sehr zufrieden und nutze diese für die Summe.

Hallo Bernd,

super Projekt und allergrößten Respekt für Recherche und Ausführung.

Habe ja auch schon mit dem Gedanken gespielt mir mal Preamps selbst zu löten, habe dann aber die Investition bei einer reellen Chance von 50:50, dass es dann auch spielt, lieber gelassen.

Hätte dir jetzt empfohlen, ran an die nächsten Klassiker, aber wenn ich dein Profil anschaue, du hast ja soweit Alles durch. Oder was liegt als Nächstes an?

Grüße

Armin

@Armin Bauer Hi Armin,

danke fürs Lob ;-) Och, ich finde schon noch was. In der näheren Betrachtung für meinen nächsten Nachbau liegen momentan z.B. der Neve 33609, der Altec 436c, oder ein REDD 47 Preamp. Mal sehen… ;-) Liebe Grüße, Bernd

Na, das ist doch mal was: Ein Super Projekt und ein Super Bericht mit lecker Photos ! Ganz grosser Respekt Herr Pfeffer ! Ich bin echt beeindruckt. Und bevor jetzt wieder jemand die Nase ruempft und sich beschwert warum so ein exobitantes Projekt hier vorgestllt wird: Einfach mal lesen zum geniessen und sich unterhalten lassen. Ich werde das bestimmt niemals nachbauen, aber darum geht es auch gar nicht. Sondern nur darum, wie jemand mit viel Herzblut und Leidenschaft einen Traum in unserem Genre realisiert. Unter dem Aspekt finde ich das sogar direkt inspirierend. Danke.

@steme Danke für Ihre anerkennenden Worte ! :-)

Hallo Bernd,

das ist wirklich fantastisch, was Du da geleistet hast. Ich bin sehr beeindruckt. Ich habe noch nie jemals mit dem Lötkolben hantiert, bin aber nicht uninteressiert. Was würdest Du denn einem Rookie raten? Womit kann man anfangen/experimentieren, ohne sein Haus zu verpfänden für „nothing at the end“ und trotzdem mit ansprechendem Resultat?

Lieben Dank für Deine Antwort

@Marco Korda Hi Marco,

danke für das Kompliment, ich freu mich riesig, daß die Resonanz über den Bericht so toll ist ! Als Anfang hol Dir vielleicht mal z.B. bei conrad.de nen kleinen Bausatz, völlig egal was. Vielleicht ein Lauflicht, oder ein kleines Selbstbau Röhrenradio: (https://www.conrad.de/de/mw-retro-radio-conrad-192233-ab-14-jahre-inkl-loetkolben-starter-set-192233.html) Damit kann man das löten & bauen ganz gut üben. Zum Löten gibts übrigens in youtube sehr viele Lernvideos ! Wenn Du dann etwas mehr Routine hast kannst Du ja mit nem relativ einfachen Bausatz anfangen. http://www.hairballaudio.com vertreibt z.B. Komplettbausätze für 1176 Nachbauten. Also das Rundum-Sorglos-Paket. Kostenpunkt nach Einfuhr (aus USA) ca. 800 EUR ;-) Die sind wirklich SEHR gut, hab ich auch 4 Stück davon gebaut ;-)

http://www.....g/fet-rack

Liebe Grüße und viel Erfolg !!

Bernd

Erstklassige Geschichte Bernd! Gut geschrieben und ein geniales Gerät. Den ein oder anderen Synth habe ich selbst bereits zusammengelötet, von Röhren lasse ich aber beherzt die Finger, da hört bei mir der Spass auf.

Dieser Artikel steckt an, aber ich nutze die Zeit lieber fürs musizieren und mein Antrag bei Petrus den Tag 34h lang werden zu lassen wurde bis heute nicht bearbeitet. Schönes Gerät mit subtiler Wirkung für viel Geld und Arbeit zeigen mir, leider nicht für mich. Schade. Trotzdem ein Traum.

500,-EUR für die Platine?

Da werden dann sicher 4/5 Entwicklungskosten bei sein. Ich kenne Hobbyprojekten wo Platinen von alten Heimcomputern in extrem kleinen Stückzahlen bestellt wurden und da waren die Kosten immer unter 100,-EUR. Die Größe der Platine war ähnlich aber bei Hobbyprojekten kommen keine Entwicklungskosten dazu. Dort macht sich dann einer allein die ganze Arbeit die Platine in Eagle oder KiCad nach zu zeichnen und nimmt dann nichts dafür.

Wenn einer nichts für seine Arbeit nimmt, ist sie theoretisch auch nichts wert. Wenn einer gute Arbeit macht ist er auch durchaus berechtigt einen angemessenen Preis dafür zu fordern. Im Preis der Platinen ist ja auch das ca. 150 seitige Baumanual incl mehrerer Teilelisten je nach Budget . Daher finde ich den Preis absolut in Ordnung. Im übrigen ist die Hauptplatine eine mehrschichtige Platine die mit sehr viel Grips erstellt wurde. Eine Platine zum „nachzeichnen“ gab es beim Fairchild leider nicht, denn der war, wie im Text ja auch gezeigt als „Point to Point“ aufgebaut.

Respekt. Werde ich aber nie hinkriegen….

„gute Lötstation ist Pflicht“

Kannst Du mir da einen Tipp geben ?

RESPEKT! Würde mich reizen, allerdings scheue ich vor Röhren Projekten immer wegen der Hohen Spannungen zurück. So bleib ich beim Synth_DIY

Bärenstark. Mega Respekt. 👍🏻👍🏻👍🏻