Synthesizer im Studio aufnehmen – in gut!

Als Synthesizer-Spieler hat man gegenüber Gitarristen einen entscheidenden Vorteil: Es ist völlig trivial, sein Instrument aufzunehmen. Einfach den Synth in den nächsten verfügbaren Line-Eingang stecken – fertig. Wer es ganz genau nimmt, der achtet vielleicht auch noch auf den Aufnahmepegel.

Das ist eine völlig andere Herangehensweise als die Auswahl der geeigneten Mikrofone, des passenden Vorverstärkers, stundenlange Experimente mit der Positionierung der Mikrofone vor dem Lautsprecher und nicht zu vergessen: das höchst filigrane Zusammenwirken von Gitarre und 100W Head.

Synthesizer im Studio aufnehmen – in gut!

Die Frage ist, ob man es sich mit seinem Synthesizer nicht vielleicht zu einfach macht und damit einiges an Klang-Potenzial verliert. Diese Frage zu beantworten setzt freie Zeit voraus. Schlechtes Wetter, situativ bedingt wenig kulturelle Ablenkung in Kombination mit fehlender eigener Kreativität sind daher optimale Bedingungen, ein Experiment durchzuführen.

Für dieses Experiment werden folgende Gerätschaften eingesetzt:

- Synthesizer: Moog Minitaur

- Passive DI Box: Palmer PAN01

- Active DI Box: Radial PRO48

- Vorverstärker: Studio Electronics VBT-1

Aufgenommen wird über ein RME HDSPe Audiointerface in Logic, alle Signale auf den gleichen Pegel eingestellt. Es werden keine weiteren Veränderungen an den Aufnahmen gemacht, die MP3-Dateien direkt aus Logic erzeugt.

Wie die Mehrheit der am Markt befindlichen Geräte verfügt der Minitaur über einen unsymmetrischen Ausgang. Das bedeutet, dass die Kabellänge Einfluss auf das Signal haben sollte. Für die Aufnahmen wird deshalb immer das gleiche Kabel verwendet, um bei einer potenziell vorliegenden Klangbeeinflussung immer die gleichen Ausgangsbedingungen zu haben.

Bei der ersten Aufnahme ist der Synth direkt an den Line-Eingang des Audiointerfaces angeschlossen. Dies ist das Ergebnis bei „klassischer“ Vorgehensweise. Sollte der Klang nicht gefallen, liegt das nicht am Gerät, sondern an den von mir gewählten Einstellungen. Die Beispiel-Sequenz selbst ist Ausdruck mangelnder Kreativität und nicht Gegenstand der weiteren Betrachtung…

Bei der nächsten Aufnahme ist der Synth über den Instrumenteneingang des Vorverstärkers aufgenommen, dabei wird die Transistorstufe verwendet. Der Instrumenteneingang hat eine andere Impedanz (1MOhm), was z.B. bei einer Gitarrenaufnahme sinnvoll ist.

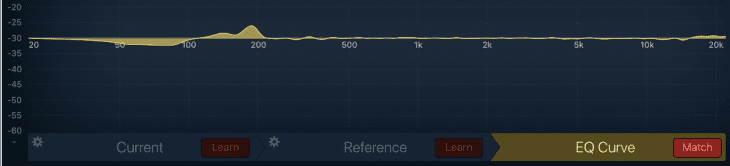

Die Klang-Charakteristik wurde deutlich verändert. Beim Vergleich der beiden Aufnahmen mittels Match EQ fällt auf, dass der Frequenzbereich zwischen 50Hz und 100Hz leicht abgesenkt wird, bei etwas 190Hz eine deutliche Pegelerhöhung vorliegt. Der Signalanstieg ab 15kHz ist dem Umstand geschuldet, dass der Impedanzfehler die Signalkette anfälliger für Rauschen macht.

Nochmals der Aufbau über Instrumenteneingang, diesmal aber mit Röhrenvorstufe.

Die Veränderung ist nochmals deutlicher, die Färbung durch den Vorverstärker tritt stärker hervor. Zu beachten sind die Pegelabsenkungen im Tief- und Hochfrequenzbereich, während Tiefmitten und Mitten etwas betont werden.

Um den Mikrofoneingang zu verwenden, wird der Synth mittels passiver DI-Box angeschlossen. Das Impedanz-Problem ist damit behoben, der Einfluss der langen unsymmetrischen Verbindung bleibt aber bestehen, da zum Zwecke der Vergleichbarkeit kein anderes Kabel verwendet wurde.

Der Grundcharakter ist vergleichbar mit dem Instrumenteneingang, die Färbung ist aber geringfügig schwächer.

Bei Verwendung der Röhrenvorstufe ist die Färbung des Signals wesentlich schwächer als bei Verwendung des Instrumenteneingangs, der Grundcharakter liegt aber weiterhin vor.

Im letzten Beispiel wird die aktive DI-Box verwendet.

Bei Aufnahme mittels Transistor-Vorverstärkers wird das Ergebnis der Signalkette Instrumenten-Eingang / Transistorvorverstärker praktisch repliziert. Das Ergebnis des Match EQ sieht fast gleich aus, es sind nur minimale Unterschiede zu sehen.

Die Färbung des Röhren-Vorverstärkers tritt gegenüber der passiven DI Box etwas deutlicher hervor.

Was ist besser oder schlechter? Es klingt anders, die Bewertung selbst eine Geschmacksfrage.

Anmerkung: Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass der Pegel der Quelle konstant ist, die Pegel, welche beim Vorverstärker ankommen aber signifikant durch die verwendete DI Box beeinflusst werden. Dies ist bei einer Transistorvorstufe zu vernachlässigen, weil diese ein lineares Verhalten als eine Röhre hat. Der unterschiedliche Klangeindruck zwischen passiver und aktiver DI Box kann speziell bei der Röhrenvorstufe davon abhängen, wie groß der Unterschied der Signalpegel ist.

Vielen Dank, Django, dass Du dir die Mühe gemacht hast, das einmal so auszuprobieren und hier für alle transparent gemacht hast.

Richtig überrascht hat mich das Ergebnis am Ende nicht. Dass Röhren durch ihre Verzerrungen einen (sagen wir mal) lebendigeren Klang hervorrufen, dürfte bekannt sein. Dank Deiner Beispiele wird nochmal deutlich, dass die Unterschiede nicht urgewaltig sind, aber hörbar. Eine schöne Validierung.

Super, danke für deinen Beitrag!

Danke fuer die muehe die hier in den test ging.

Ich glaube ich bleibe dabei alles ueber Studer/Neutrik 1:1 uebertrager oder eine einfache schaltung mit NE5532 zu symmetrieren.

Bei geraeten die zwei verschiedene ausgangsimpedanzen anbieten macht es auch immer spass wenn man was doppelt den anderen ausgang zu verwenden.

Auch von mir lieben herzlichen Dank an Django07 für die Mühe und die Soundbeispiele.

Ich bin absolut und voll beim Fazit mit dabei. Wenn ich mir diverse Videos auf YouTube ansehe, in denen es ums Mixing bei elektronischer Musik (vor allem Techno) geht und wie da Frequenzräume geschaffen werden … da interessieren diese Feinheiten, glaube ich, wirklich nicht mehr.

Für meine Ohren hat in allen Beispielen der Moog-Synth diesen typischen satten »umpf« im Bass, den man eben haben will. Wer wiederum bessere Musik dadurch hinbekommt, dass er seinen »Minitaur« durch eine Röhren-Vorstufe schickt … ja, wieso nicht? Ich bin ja nicht von der »Umpf-Polizei«.

Ich persönlich höre beim besten Willen zwischen Beispiel 1 (Line In_1) und Beispiel 2 (Instrument In – Pre Amp Solid State) keinerlei Unterschied. Ich habe mir beide MP3s in Reaper parallel auf zwei Spuren gelegt und dann hin und her geschaltet. Als Abhöre dient mein gerade heute gelieferter brandniegenagelneuen Kopfhörer Beyerdynamic »DP-880 Pro«, der am »Komplete Audio 6« von Native Instruments hängt. Wenn ich auf die beiden Spuren den von Reaper mitgelieferten »ReaEQ« lege – bei dem im Hintergrund eine Frequenzanalyse mittanzt – dann sehe ich einen Unterschied. Aber ich höre ihn nicht.

Mir langt das als Beweis.

Sehr aufschlussreich; so kann ich gut auf DI-Boxen verzichten. Ich würde mir vielleicht noch das Behringer Vintage Tube Monster VT999 zulegen und an diversen Mono-Synths ausprobieren, bei 54,-€ kann man ja nicht viel falsch machen…

Danke für den Beitrag. Hat echt spass gemacht zu lesen und zu hören. Ich finde es ist ein sehr interessantes Thema! Es gibt viele EB.TV videos, in denen die („Star“-) Produzenten der elektronischen Musik die Notwendigkeit guter (/meistens teurer) PreAmps betonen. Meine aktuelle Meinung ist, dass ein guter Preamp wie zb. ein API-512 einen Synthesizer „klarer“ und „Platzierter“ wiedergibt. Das ist aber nur meine aktuelle Vermutung :) Ich habe selbst ein ZED-428 und gehe dann in ein Fireface 800 (Line). Ich bin eigentlich immer sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Meinen Moog schicke ich manchmal per Insert durch den T-Rex Room Mate (mit Hall auf „0“). Das Ändert den Klang ähnlich wie die Röhren PreAmps in deinem Test. Besten Gruss, J

Interessanter Beitrag, danke dafür. Mir ist aufgefallen, dass die Aufnahmen unterschiedlich laut sind. Die Beispiele, wo Röhren-Vorverstärker im Einsatz waren (# 2, 4 und 7) sind lauter. Ich habe die Lautheit gemessen und der Unterschied liegt bei ca. 2 LU/dB. Das fällt bei der Beurteilung natürlich auch ins Gewicht, weil das lautere Signal als besser empfunden wird.

@Ralph Schloter Hallo Ralph,

Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte meine WAV-Dateien nochmals kontrolliert einen Unterschied von 0,4dB Peak gemessen. Bei den MP3-Dateien ist der Unterschied tatsächlich größer, obwohl sie ohne Normalisierung etc. aus dem Projekt erzeugt wurden. Warum wird mich den Rest des Abends beschäftigen…

Toller Beitrag ! Danke !

Toller u. interessanter Beitrag!

Allerdings muss man fairerweise sagen, dass das Aufpimpen von Synthesizern im Studio nur dann Sinn macht, wenn man hochwertige Vorverstärker und DI-Boxen und nicht „low-budget“ Equipment verwendet.

Im Studio hat man ja meist mehrere Komponenten angeschlossen und oft auch längere Kabelwege, so dass eine nachträgliche Symmetrierung unsymmetrischer Synthesizer und Drum-Maschinen via DI-Boxen schon hörbar etwas ausmacht.

Ich habe z.B. in meinem neuen Studio alles neu verkabelt und alles was nicht symmetrisch war an hochwertige DI Boxen von Radial angeschlossen. Die Spannungsversorgung meines ganzen Equipments erfolgt via Furman Netzfilter u. Furman 19″ Steckdosen. Dann das erste mal hochgefahren… und…kein Brummen und kein Rauschen mehr – selbst bei voll aufgezogenem Amp.

Bei der Aufnahme in den PC kommen der Vollröhren-Pre-Amp UA LA-610mk2, der TL Audio C1 und ein Black Lion B173 sehr häufig zum Einsatz. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht gegenüber den normal aufgenommenen Synths via Audiointerface. Das Pre-Ampen bzw. Re-Ampen lohnt sich eigentlich fast immer. Vor allem ältere analoge und digitale Synths profitieren am meisten davon. Besonders auch VST-Instrumente, sofern man sie re-amped.

Wer preiswert fahren will kommt mit DI-Boxen von Radial und PreAmps von TL Audio oder auch ART (z.B. TPS II) schon recht weit. Alles darunter bringt nicht wirklich was.

Das oben genannte Verhalten verschiedener Signalketten und auch der Einfluss der Verkabelung kann man sogar veralgemeinern und auf alle Instrumente und Vocals anwenden. Deutlicher wird der Unterschied bei Microfon aufnahmen. Was diese Geschichte noch diffizieler macht.

Die Signalkette hat einen durchaus hörbaren Effekt auf den Klangcharakter dessen was am ende dabei heraus kommt. Manchmal reicht es wenn man einfach nur ein paar Kabel anders steckt oder einfach austauscht um einen anderen Klang heraus zu bekommen.

Intresanter Bericht @ Dijango. Das sind Informationen die jedem der Musik macht helfen das optimale aus seinen Instrumenten heraus zu holen.

Das sind Basics die gerne mal unterschlagen werden nur um sich hinterher über das Instrument was man gespielt hat zu Muckieren.

Mir halt ehrlich gesagt das erste Beispiel, mit dem reinen Line-Eingang, mit Abstand am besten gefallen.

Danke für den Artikel und die Weitergabe Deiner Erfahrungen, war für mich wirklich aufschlussreich