Das Filter macht den Klang

Zeiten ändern sich. Das gilt für fast alles im Leben. Nichts bleibt konstant. Ob es die politische Situation in einem Land ist, die Stimmung, das Klima – Zeiten ändern sich und damit die Umstände der jeweiligen Zeit, in der wir leben. Schaut man sich die Entwicklungsgeschichte der Tontechnik genauer an, so wird man feststellen, dass diese vom Phonographen an bis heute einen unglaublichen Sprung gemacht hat und wie es scheint, nimmt sie gerade erst so richtig Fahrt auf. Insbesondere die Digitaltechnik hat einen sehr großen Anteil an dieser Entwicklung. Waren vor noch nicht allzu vielen Jahren bei Veranstaltungen zwei Lautsprecher für die Stereowiedergabe und Mehrwege-Lautsprecher wie die berüchtigten 15/3 Boxen von Zeck und Dynacord das Maß aller Dinge, ging es dann rapide weiter mit Satelliten/Subwoofer PAs, Säulenlautsprechern, Line Arrays und so weiter Dass all diese Lautsprecher irgendwie mit Signalen versorgt, entzerrt oder gar in ihrer Wiedergabe verzögert werden müssen, bringt uns zum Thema dieses Testberichts: digitales Lautsprecher-Management. Die Thomann Eigenmarke the t.racks hat gleich eine ganze Serie dieser Gerätegattung im Programm. Zum Test steht das the t.racks FIR DSP 408, das wir uns heute einmal näher anschauen wollen.

the t.racks

Seit 1998 gibt es the t.racks und die Marke umfasst alles, was für das Thema Beschallung benötigt wird: Frequenzweichen, Signal-Splitting, Spannungsstabilisatoren, Rack-Lights, Rack-Steckdosen, Delay-Line Controller, Limiter, Kompaktsteuergeräte, Lautsprecher-Management-Systeme, DI-Boxen und sonstiges Audiozubehör. Hinsichtlich der Features stehen die the t.racks Produkte bekannten Marken in nichts nach, kosten allerdings nur einen Bruchteil dessen, was andere Hersteller für vergleichbare Produkte aufrufen. Einen guten Überblick über das Programm der Marke bietet der folgende Link: www.thomann.de/de/the_tracks.html

the t.racks DS(P)-Serie

Die the t.racks DSP-Serie umfasst gleich eine ganze Armada an Lautsprecher-Management.Systemen für verschiedene Anwendungsbereiche. Da wir vor nicht allzu langer Zeit bereits den kleineren Bruder the t.racks DSP 206 getestet haben, verweise ich an einigen Stellen auf den älteren Testbericht, da sich alle Geräte der DSP-Serie eine gemeinsame Plattform teilen und sich lediglich hinsichtlich der Zahl der Ein- und Ausgänge oder einiger kleinerer Details unterscheiden. Thomann hat einem Gerät der Serie ein Update spendiert und die wesentliche Neuheit, neben einem neuen und aufgeräumten Design, verrät bereits der Namenszusatz: Die neue Version des DSP408 hört auf den Namen the t.racks FIR DSP 408 und verfügt über FIR-Filter.

the t.racks FIR DSP 408 – digitale Filtertypen FIR und IIR

Man trifft sie immer wieder, die beiden Kürzel FIR und IIR. Doch was steckt eigentlich dahinter? FIR steht für Finite Impulse Response, IIR für Infinite Impulse Response. Es handelt sich hier um zwei digitale Filtertypen, die sich hinsichtlich der Länge der Impulsantwort unterscheiden, was der Name des jeweiligen Filtertyps auch bereits vermuten lässt. FIR-Filter besitzen eine endliche Länge der Impulsantwort, während IIR-Filter Impulsantworten mit unendlicher Länge besitzen. Doch wie kann eine Impulsantwort unendlich sein? Es handelt sich hier um ein Feedback des Ausgangs auf den Eingang. IIR-Filter besitzen also durch das Rückkoppeln der Impulsantwort am Ausgang auf den Eingang eine unendliche Impulsantwort.

Doch warum nun überhaupt zwei verschiedene Filtertypen und was bringt uns das? IIR-Filter benötigen in ihrer digitalen Umsetzung nur wenig Rechenleistung und werden deshalb gerne in Lowcost-Produkten eingesetzt oder für Anwendungen, bei denen der DSP sehr viele verschiedene Aufgaben bewältigen muss. FIR-Filter hingegen benötigen mehr Rechenleistung. Sie sind auch nicht so leicht zu beeinflussen wie IIR-Filter. Doch sie besitzen einen wesentlichen Vorteil gegenüber IIR-Filtern: FIR-Filter können phasenstarr konstruiert werden. Bei der Filterung eines Signals ändert sich normalerweise dessen Phase. Die Phasenänderung ist aber nicht konstant über den gesamten Frequenzbereich, sondern frequenzabhängig. Das bedeutet, dass unterschiedliche Frequenzen nach dem Durchlaufen eines Filters verschiedene Phasen besitzen. Diese frequenzabhängige Verschiebung der Phase zwischen Eingang und Ausgang wird auch als Phasengang bezeichnet. Der Phasengang wiederum steht in direkter Abhängigkeit zur Gruppenlaufzeit eines Systems. Gruppenlaufzeit bedeutet, dass eine Frequenzgruppe das System innerhalb einer bestimmten Zeit durchwandert. Da Phasenverschiebung und Gruppenlaufzeit in direkter Abhängigkeit voneinander stehen und die Phasenverschiebung wiederum frequenzabhängig ist, heißt das im Umkehrschluss, dass verschiedene Frequenzgruppen eine unterschiedliche Gruppenlaufzeit besitzen, wenn sie das Filter wieder verlassen. Möchten wir ein Signal phasenstarr filtern, also die Gruppenlaufzeit möglichst für alle Frequenzgruppen gleich halten, muss die Filterung per FIR-Filter erfolgen. Insbesondere bei der Realisierung von Frequenzweichen kann ein FIR-Filter zur Verbesserung der Gruppenlaufzeiten und damit des Klangs beitragen. Im the t.racks FIR DSP 408 wurden mit FIR und IIR beide Filtertypen verwirklicht, sodass der Benutzer auswählen kann.

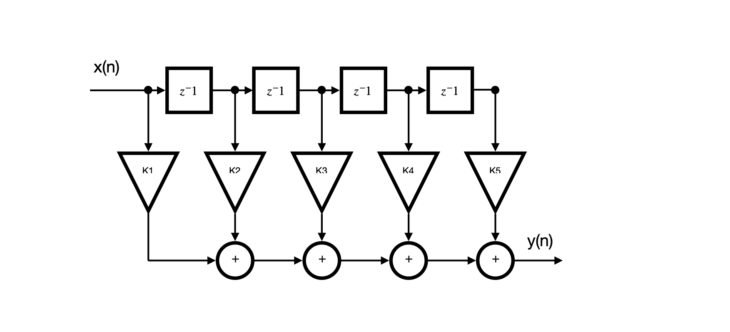

Doch wie funktioniert nun so ein FIR-Filter? Im Prinzip handelt es sich dabei mathematisch um eine Multiplikation mit anschließender Integration. Die gewünschte Filterkurve (Impulsantwort) wird in Form von Koeffizienten abgebildet, die zuvor aus dieser gewonnen wurden. Die einzelnen Samples werden nun nacheinander durch das Filternetzwerk geschoben und jeweils mit den Koeffizienten multipliziert. Die Ergebnisse der Multiplikationen werden summiert. Die Summen werden dann nacheinander am Ausgang bereitgestellt (Sprungantwort). Die Filterkurve ist nun im Ergebnis verrechnet. Die einzelnen Abgriffe zu den Multiplikatoren nennt man Filter-Taps. Je mehr Taps im Filternetzwerk existieren, desto steilflankiger das Filter.

Funktionsweise eines FIR-Filternetzwerks: Das Sample x(n) wird durch das Netzwerk geschoben und jeweils bei jedem Schritt (Tap) mit einem Koeffizienten multipliziert. Das Netzwerk wird immer gleichzeitig vom aktuellen Sample und je nach Filterlänge von mehreren Vorgänger-Samples durchlaufen. Alle Ergebnisse der Multiplikationen werden summiert (Integration) und die Summe y(n) am Ausgang ausgegeben. Im Ergebnis ist nun die Impulsantwort des Filters in Form einer Sprungantwort enthalten.

Hardware

Das digitale Lautsprecher-Management-System the t.racks FIR DSP 408 verfügt über vier analoge Eingänge (Inputs A, B, C, D) und acht analoge Ausgänge (Outputs 1-8) im XLR-Format. Eingang A und Ausgang 1 können wahlweise auch als digitaler Ein-/Ausgang im AES/EBU-Format genutzt werden. So steht auch der Einbindung in ein digitales Setup nichts mehr im Wege. Viele digitale Stageboxen und Digitalpulte verfügen über AES/EBU-Anschlüsse, sodass in diesem Fall auf eine weitere Wandlung verzichtet werden kann. Stichwort Wandlung: Die AD/DA-Wandlung erfolgt mit 24 Bit und 96 kHz. Intern arbeitet das the t.racks FIR DSP 408 allerdings mit einem 32 Bit DSP. Der Geräuschspannungsabstand wird vom Hersteller mit > 115 dBu angegeben, der Frequenzgang mit 20 Hz bis 20 kHz (Toleranz ± 0,3 dBu) und die Gesamtverzerrungen mit < 0,005 % (THD, 1 kHz, 0 dBu). Allesamt gute technische Daten, wie man sie von einem modernen Digitalgerät erwarten darf.

Auf der Frontseite stehen vier fünfsegmentige LED-Ketten zur Pegelkontrolle für die Eingänge zur Verfügung, während acht ebenfalls fünfsegmentige LED-Ketten den Ausgangspegel anzeigen. Jeder Eingangs- und Ausgangskanal ist über dem Meter mit einem Edit-Button und unter dem Meter mit einem Mute-Button versehen. So hat der Techniker jederzeit einen direkten Zugriff auf diese Kanäle, ohne dafür über das Menü gehen zu müssen.

Alle Ein- und Ausgänge lassen sich direkt für die Bearbeitung selektieren oder getrennt stummschalten. Die Meter zeigen den jeweiligen Pegel an

Ein großes Display bietet einen guten Überblick über die Parameter. Leider lässt sich der Kontrast nicht einstellen, sodass man seinen Blickwinkel dem Gerät anpassen muss. Ändern und bestätigen lassen sich alle Parameter über einen großen, griffigen und beleuchteten Drehregler. Neben dem Display gibt es für fast jede DSP-Sektion des the t.racks FIR DSP 408 einen eigenen Schalter: Gain, parametrischer EQ (PEQ), Systemmenü (Util), Frequenzweiche (X-Over), Matrix, Preset, Delay, Kompressor/Limiter (Dynamic). Der Exit-Button dient zum Verlassen des jeweiligen Menüs. Manche Schalter sind doppelt belegt, was allerdings nicht anhand der Frontplatte ersichtlich ist: Der Schalter Gain führt nach einmaligem Druck zum gleichnamigen Parameter, nach zweiter Aktivierung zur Phase. Hinter dem Matrix-Schalter verbergen sich ebenfalls zwei Parameterseiten. Drückt man auf Delay, geht zunächst die dazugehörige Seite auf. Ein weiterer Druck auf Delay öffnet die Link-Seite. Hinter Dynamics verbergen sich die zwei Seiten für Kompressor und Gate. Die meisten Funktionen existieren für Ein- wie Ausgänge. Welche Funktionen zur Verfügung stehen, verrät uns das the t.racks FIR DSP 408 nach Selektion eines Ein- oder Ausgangs. Die betreffenden LEDs der zur Verfügung stehenden DSP-Funktionen leuchten dann gelb, alle anderen bleiben ausgeschaltet. Die LED des jeweils angewählten Eingangs beziehungsweise der ausgewählten Funktion blinkt fortlaufend.

Zu guter Letzt beherbergt die Frontplatte des the t.racks FIR DSP 408 noch einen USB-Anschluss. Dieser gestattet es, ebenso wie der Ethernet-Port und die RS232-Schnittstelle auf der Rückseite des Geräts, den the t.racks FIR DSP 408 über einen Computer per Software fernzusteuern und zu programmieren. Die Software steht zum kostenlosen Download für PC auf der Thomann Produktseite zur Verfügung. Interessenten können dort auch einen Blick in das Benutzerhandbuch werfen, das ebenfalls zum kostenlosen Download auf der Produktseite bereitgehalten wird. Die RS232-Schnittsstelle ermöglicht das Kaskadieren mehrerer the t.racks FIR DSP 408.

Der the t.racks FIR DSP 408 verfügt über ein integriertes Netzteil. Der Netzschalter befindet sich auf der Rückseite des 1 HE hohen Gerätes. Das hat den Vorteil, dass ein unbeabsichtigtes Ausschalten während des Betriebs verhindert wird.

Software

Leider steht die Software nach wie vor nur für Windows zur Verfügung (siehe Test zum the t.racks DSP 206). Mac User haben aber die Möglichkeit, sie innerhalb der kostenlosen WINE-Umgebung ausführen zu lassen, sofern noch nicht MacOS Catalina installiert ist. Dafür wird keine Windows-Installation benötigt. Ein anderer Weg führt am Mac über Bootcamp und eine Windows-Installation auf dem Mac beziehungsweise über ein Virtualisierungs-Tool wie Virtualbox.

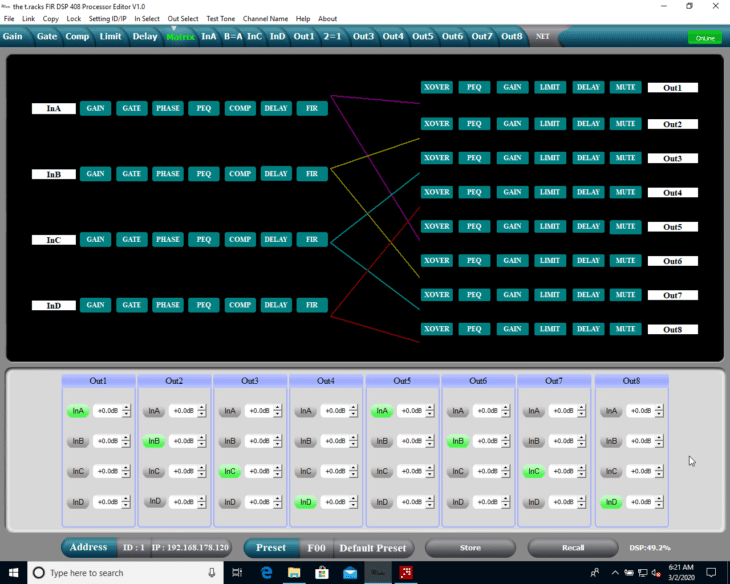

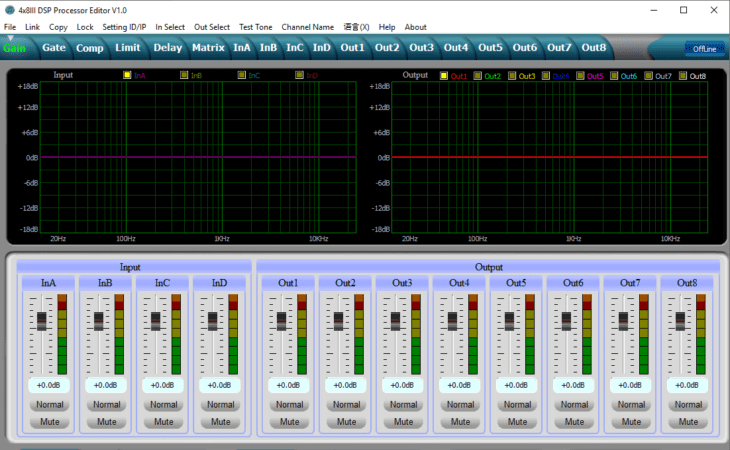

Die Software gestattet den Zugriff auf alle Funktionen des Gerätes. Da das the t.racks FIR DSP 408 mit seinen vielen Ein- und Ausgängen für größere Setups gedacht ist, bietet das Nutzen der Software eine große Zeitersparnis. Für kleinere Setups reicht die Bedienung per Display und Drehregler am Gerät. Der LAN-Anschluss ermöglicht es, größere Entfernungen als per USB zu überbrücken. So kann der Laptop bequem am FoH-Platz verbleiben. Auch das Einbinden in ein WLAN-Netzwerk wird darüber möglich. Wer noch mit einem analogen Multicore arbeitet und ausreichend Rückwege zur Verfügung hat, darf den the t.racks DSP 206 natürlich auch am FoH-Platz installieren. Wie auch beim the t.racks DSP 208 ist ein langes LAN-Kabel oder ein drahtloses Netzwerk, gepaart mit dem Einbau ins Endstufen-Rack auf der Bühne, aber die optimale Lösung.

Für genauere Hinweise zur Bedienung oder zur Software verweise ich an dieser Stelle auf den bereits bekannten Testbericht zum the t.racks DSP 206.

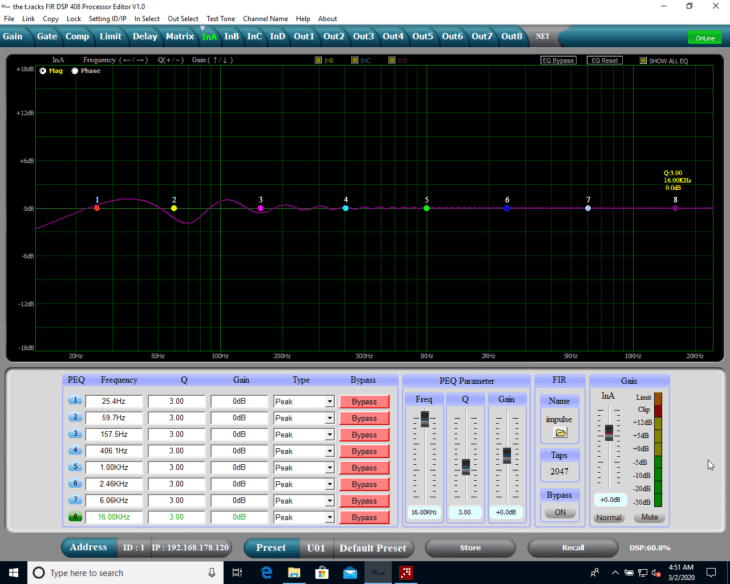

Auf der GAIN-Seite lässt sich nicht nur das Ein- und Ausgangs-Gain einstellen, sondern es wird auch die Filterkurve für Ein- und Ausgang nebeneinander angezeigt.

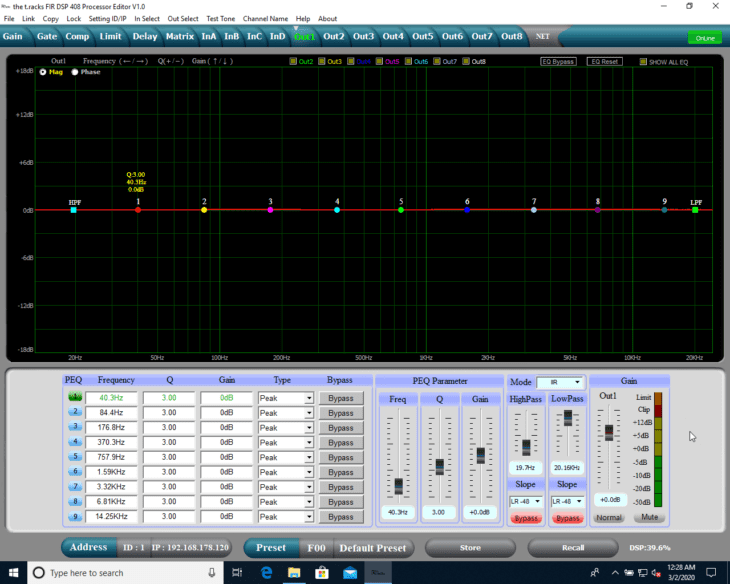

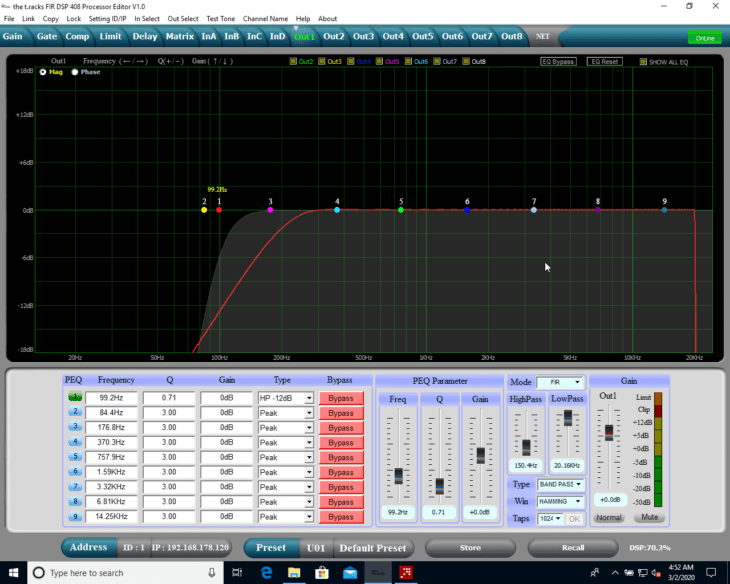

Neun parametrische Filter stehen für die Ein- und Ausgänge zur Verfügung. In den Ausgängen kann zusätzlich ein IIR- oder FIR-Filter gesetzt werden.

Im Eingang und Ausgang ist es möglich, eigene FIR-Filterkurven zu laden. Die Text- bzw. CSV-Datei beinhaltet die Koeffizienten der Impulsantwort der Filterkurve.

Nur für die Ausgänge stehen integrierte FIR-Filter zur Verfügung: Lowpass, Highpass und Bandpass. Außerdem können auch hier eigene Koeffizienten geladen werden.

Auf der Bühne

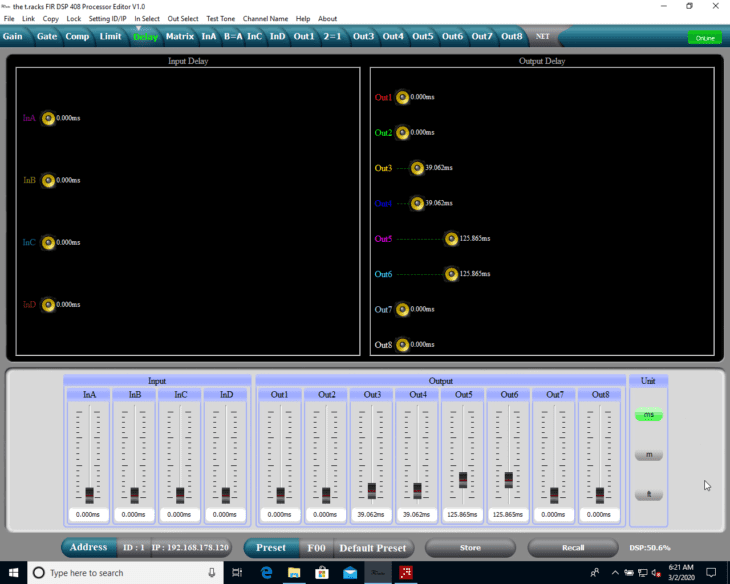

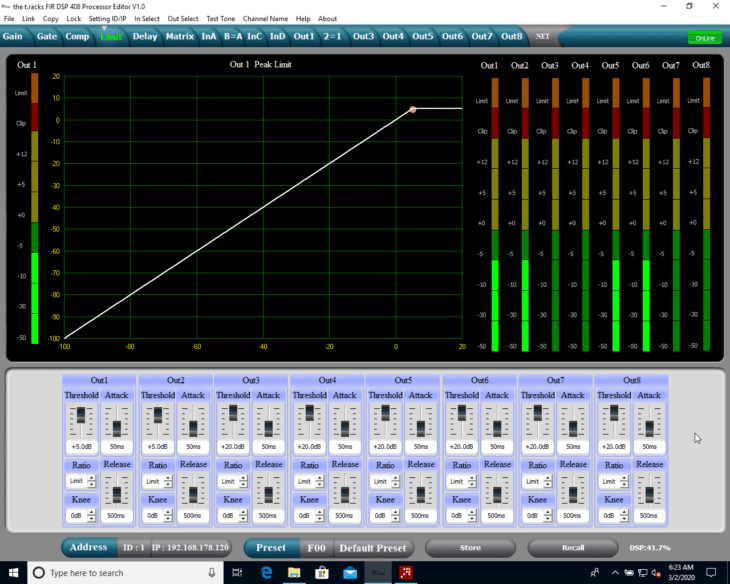

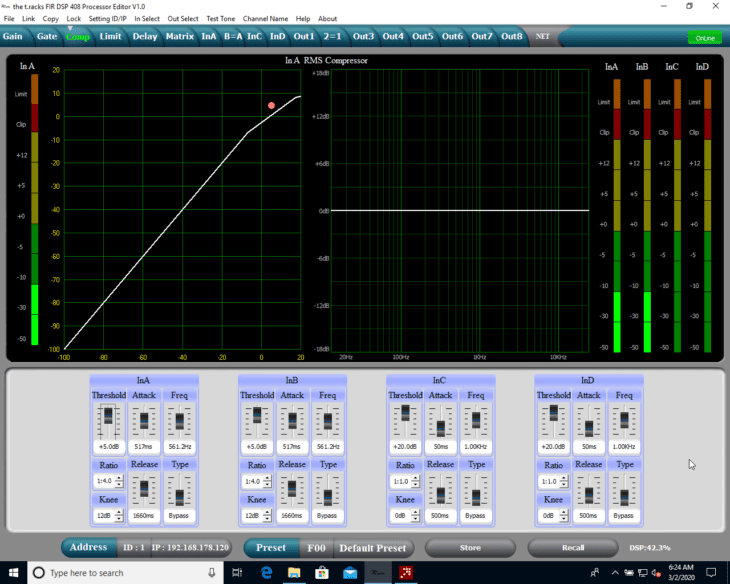

Sind alle Ein- und Ausgänge des the t.racks FIR DSP 408 fertig verkabelt, kann es losgehen. Schaltet man den Controller ein, läuft laut vernehmlich der Lüfter los. Dieser ist offensichtlich nicht temperaturgesteuert, er hält seine Drehzahl im Testzeitraum konstant und ist mir persönlich zu laut. Leider wird es so nichts mit dem Studioeinsatz. Zumindest dann nicht, wenn das Gerät im Regieraum untergebracht werden soll. Zunächst einmal wird man meistens den Pegel und die Trennfrequenzen einstellen. Das geht sowohl mit der Software als auch direkt am Gerät schnell von der Hand. Im Prinzip gilt das für sämtliche Funktionen. Wer immer mit festen Lautsprechersystemen arbeitet, kann die Grundeinstellung am Computer vornehmen, diese als Preset im Gerät speichern und von nun an auch bequem kleinere Änderungen am Gerät selbst vornehmen. Da der the t.racks FIR DSP 408 über vier Eingänge und acht Ausgänge verfügt, sind auch umfangreichere Setups kein Problem: Delay-Lines, Nebenraumbeschallungen, Front-Row-Fills und vieles mehr lassen sich mit einem einzigen Gerät verwirklichen und einstellen. Durch die große Anzahl an Filtern (neun parametrische EQs für Eingang und Ausgang zuzüglich FIR-Filter im Eingang und FIR/IIR-Filter im Ausgang), lassen sich die meisten Probleme gut in den Griff bekommen. Schade, dass man dem System nicht auch gleich einige Messfunktionen und einen Anschluss für ein Messmikrofon spendiert hat, so wie man es beispielsweise von den DBX DriveRack Controllern her kennt.

FIR-Filter im Einsatz

Besonders gespannt war ich auf die größte Neuheit: die digitalen FIR-Filter. Leider schweigt sich das Benutzerhandbuch über genau diese neue Funktion aus. Sie werden zwar erwähnt, aber nicht weiter erklärt. Alles beschränkt sich auf eine Beschreibung der Parameter und den Hinweis, dass nicht beliebig viele FIR-Filter genutzt werden können, da die DSP-Leistung begrenzt ist. Die DSP-Auslastung wird in der Software auch brav angezeigt und steigt sprunghaft an, sobald ein solches Filter gesetzt wird. Am Gerät selbst konnte ich eine derartige Anzeige jedoch nicht finden. Ohnehin bleibt eine der interessantesten Funktionen der Software vorbehalten: Das Laden eigener Filter-Koeffizienten in Form einer Text- oder CSV-Datei. Doch dazu später mehr.

An der Hardware lassen sich FIR-Filter in den Ausgängen setzen. Hier stehen Lowpass, Highpass und Bandpass zur Verfügung. Einstellen lässt sich noch die Window-Funktion sowie die Anzahl der Filter-Taps. Maximal 1024 Taps stehen hier zur Verfügung. Die minimale untere Grenzfrequenz liegt bei 150,3 Hz, die maximale obere Trennfrequenz bei 20,15 kHz. Eigene Filter-Koeffizienten lassen sich per Software laden. Doch auch die Eingänge verfügen über FIR-Filter. Hier lässt sich allerdings ausschließlich eine eigene Datei mit Filter-Koeffizienten laden. Weitere Einstellmöglichkeiten gibt es nicht. Die maximale Anzahl an Taps beträgt 4096 Taps – verteilt auf alle FIR-Filter. Pro Kanal sind maximal 2048 Taps möglich. Möchte man vier Kanäle mit FIR-Filtern nutzen, muss also entsprechend verteilt werden. Die Bedienungsanleitung nennt noch ein großes ABER: Mit der Anzahl der Taps steigt auch die Latenz an. Bei 1024 Taps nennt das Benutzerhandbuch bereits eine Latenz von über 10 Millisekunden. Das ist jetzt noch nicht dramatisch hoch, aber man sollte es berücksichtigen. Aus diesem Grund empfiehlt die Bedienungsanleitung maximal 512 Taps pro Filter.

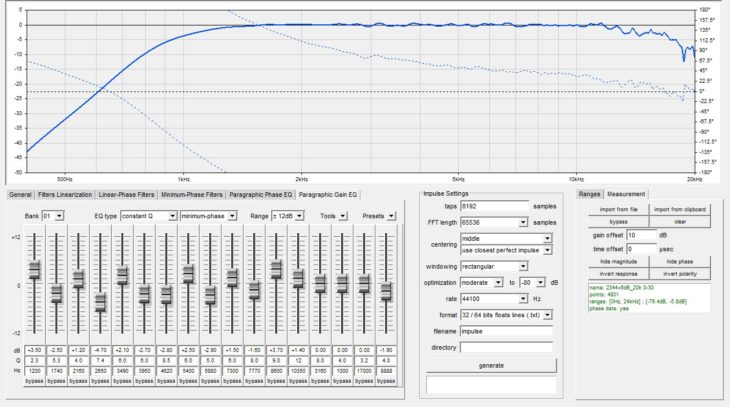

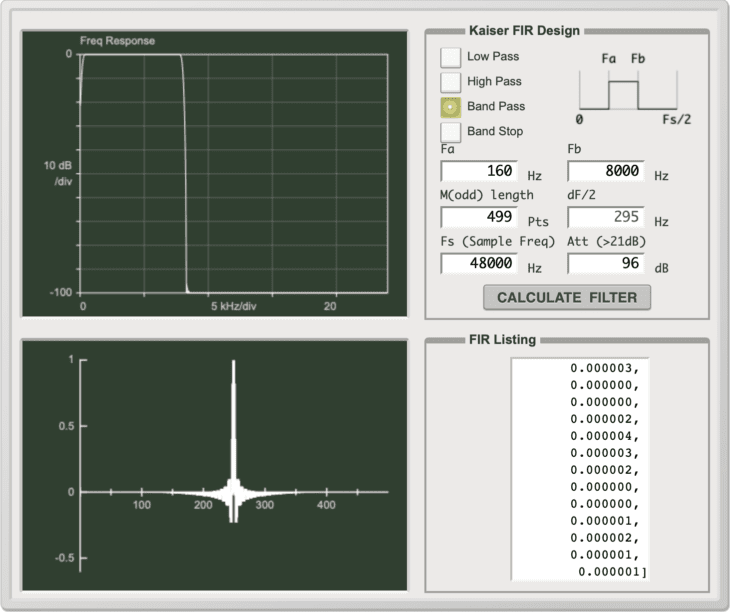

Doch woher bekommt man die Koeffizienten? Wer nicht so fit mit dem Taschenrechner ist und nicht unter Umständen Hunderte von Werten selbst errechnen möchte, nutzt eine Software. Ein kostenloses Tool findet sich unter dem Link www.arc.id.au/FilterDesign.html

Eine weiteres Online-Tool ist unter dem Link t-filter.engineerjs.com zu finden.

Für das Erstellen eigener Filter und die Berechnung der Koeffizienten der Impulsantwort benötigt man ein passendes Tool. Einfache Filter lassen sich mit Online-Tools erstellen.

Der große Nachteil beider Tools ist, dass diese nur eine begrenzte Anzahl an Taps erlauben. Außerdem müssen die errechneten Koeffizienten von Hand in eine Text- oder CSV-Datei kopiert werden. Komplexere FIR-Filter sind damit nicht möglich. Für Windows gibt es eine kostenlose Software, die genutzt werden kann: Sie hört auf den Namen RePhase und ist unter sourceforge.net/projects/rephase/ kostenlos erhältlich. Hier können auf bequeme Art und Weise selbst komplexe Filter gebaut werden. Alles wird sehr übersichtlich dargestellt und die Parametrisierung ist komplex. Diese Software wird deshalb von vielen DSP-Herstellern empfohlen. Leider habe ich es nicht geschafft, den the t.racks FIR DSP 408 mit den Ergebnissen der Software ans Laufen zu bekommen. Ein Vergleich mit den Koeffizienten der beiden Online-Tools zeigt, dass RePhase mit erheblich mehr Nachkommastellen rechnet. Eventuell liegt hier das Problem. Ob sich diesbezüglich noch etwas einstellen lässt, ließ sich im Testzeitraum nicht mehr ermitteln. Das Benutzerhandbuch des Controllers schweigt sich leider komplett dazu aus, was an Daten akzeptiert wird und was nicht. Zwar zeigt der Controller nach dem Laden der Koeffizienten die Filterkurve richtig an, am Ausgang kommt allerdings nur ein extrem durch Kammfilter verzerrtes Signal an. Durch Messungen konnte das auch bestätigt werden. Sehr schade. Vielleicht findet ja ein Leser die Lösung, wie man beide Tools zur Zusammenarbeit bewegen kann. Warum haben the t.racks nicht gleich ein eigenes Tool in die Software des FIR DSP 408 integriert?