His Royal Crispyness

Dass die Firma Neural DSP immer für eine Überraschung gut ist, hat sie vor Kurzem erst wieder mit der Archetype Petrucci Software eindrucksvoll bewiesen. Nun hat die jüngste Werbekampagne, die zugegebenermaßen genial aufgezogen war, schon wieder Begehrlichkeiten geweckt, noch bevor die eigentliche Software überhaupt erschienen ist. Versprochen wurde eine Software, die sich sicher im so kritischen Bereich der angezerrten, crunchigen Sounds bewegen soll. Sind Software-Lösungen bei cleanen oder hochverzerrten Sounds schon immer eine gute Option gewesen, versagen doch viele bei diesen wundervollen, glasklaren bis crispen Sounds, die besonders der sagenumwobenen Blackface-Ära zugeschrieben werden. Mit dem Tone King Imperial MKII hat sich Neural DSP jetzt an die Simulation eines modernen, den hohen Ansprüchen von uns Gitarristen huldigenden Verstärkers gewagt, der sich in der Szene großer Beliebtheit erfreut. Voilà, die Tone King Imperial MKII Software ist da.

Inhaltsverzeichnis

Tone King Imperial MKII – Facts & Features

Wer schon mit Software von Neural DSP gearbeitet hat, kann den folgenden Abschnitt getrost überspringen. Obwohl sich, was den Aufbau der Software angeht, einige Überraschungen verbergen. Grundsätzlich entspricht der Aufbau der Software den bereits ausführlich von uns vorgestellten und gewürdigten Versionen wie die Archetype Abasi Software, die Gojira Plug-in-Suite oder die der Tim Henson Signature Software. Dominiert wird die Software wie immer vom Hauptfenster, in dem der jeweils aktuell aufgerufene Slot der Signalkette dominant angezeigt wird. In diesem Fall finden wir, in der oberen Reihe von links nach rechts der Signalkette folgend, die Buttons für folgende Slots:

- Wah

- Stompboxen (Compressor, 2 Overdrive Pedale)

- Amp

- Cab Section

- Equalizer

- Modulations- und zeitbasierte Effekte (Chorus, Delay, Reverb)

Die Reihenfolge der Effekte ist nicht veränderbar, das ist bei allen Software-Lösungen von Neural DSP so. Das hat sich in der Vergangenheit allerdings nie als Nachteil erwiesen. Auch wenn es bei Konkurrenzprodukten wie Amplitube oder Guitar Rig keine Einschränkungen bezüglich der Reihenfolge der einzelnen Komponenten gibt, sind alle von mir bereits getesteten Software-Lösungen von Neural DSP der Konkurrenz in Sachen Spielgefühl und Sound denen der Konkurrenz haushoch überlegen gewesen. Die Latte für die Tone King Imperial MKII Software liegt also hoch.

Tone King Imperial MKII Gitarren Software – Der Aufbau

Die Optik und Bedienbarkeit der Software ist, wie bei Neural DSP mittlerweile schon üblich, edel, praxisorientiert und mit hohem Wiedererkennungswert. Beginnen wir bei Slot 1, dem Wah-Pedal. Zwei Betriebsmodi stehen zur Verfügung. Zum einen natürlich das klassische Wah-Pedal, das in diesem Fall mit einem externen Controller bedient werden und über MIDI mit dem Rechner verbunden sein muss. Wer zum Beispiel noch einen Controller der Guitar Rig Software rumfliegen hat, kann diesen nutzen. Genauso ist es möglich, jedweden MIDI-fähigen Controller einzusetzen. Zum anderen besteht die Möglichkeit, das Wah-Pedal mittels der Auto-Wah-Funktion zu nutzen. Drei Regler für Attack, Release und Sensitivity können die Auto-Wah-Funktion dem persönlichen Geschmack anpassen.

Slot 2 beinhaltet zwei klassische Vorschalteffekte. An erster Stelle steht ein Compressor mit simplen, aber effektiven Regelmöglichkeiten, gefolgt von zwei Overdrive-Pedalen mit etwas unterschiedlicher Charakteristik. Overdrive 1 bedient den Low-Gain-Bereich, während Overdrive 2 schon ein ordentliches Brett zu liefern imstande ist. In Kombination erinnert das ein wenig an die beliebte Verkettung aus Treble-Booster und Distortion-Pedal.

Slot No. 3 ist das Herz der Imperial MKII Software. Der Tone King Imperial ist optisch bis ins Detail dem Original nachempfunden. Wer sich für keine der fünf lieferbaren Tolex-Farben des Amps, der locker mal knappe 2.800,- Euro kostet, entscheiden konnte, bekommt jetzt für 99,- Euro gleich alle fünf mitgeliefert. Ein Klick auf das Logo des Amps ändert die Farbe des Amps von braun über rot, beige und schwarz, bis hin zum knalligen Türkis. Ohne jeden Effekt auf den Sound, aber das Auge isst ja bekanntlich mit. Der Amp ist zweikanalig ausgelegt, ein cleaner und ein Overdrive-Kanal teilen sich die Arbeit. Ein Reverb ist hier zusätzlich am Start, beim originalen Amp röhrenbetrieben und schon fast legendär, wenn man den einschlägigen Foren glaubt. Ein Tremolo-Effekt erweitert das Klangspektrum um schwebende Tremolo-Sounds bis hin zu abgehackten Tremolo-Orgien. Wo die Archetype Signature Softwares jetzt drei oder sogar vier unterschiedliche Amps mit verschiedenen Charakteristika anbieten, lädt die die Tone King Imperial MKII Software dazu ein, mittels eines Klicks auf das in der unteren Leiste befindliche Symbol, den Amp zu drehen und die Rückseite zu bestaunen. Wozu soll das gut sein? Nun, der Tone King Imperial MKII bietet auf der Rückseite, neben Power- und Standby-Schalter, noch einen Power-Attenuator, den „Reaktive Attenuator“, der mit seiner speziellen Schaltung ermöglichen soll, bei steigender Endstufensättigung die Lautstärke beibehalten zu können. Zusätzlich soll eine spezielle Schaltung namens „HF Comp“ dafür sorgen, dass keine ungewollten Verluste der so wichtigen hohen Frequenzen zum Problem werden könnten.

Slot No. 4 bildet die Cabinet-Simulation und den Aufnahmeraum. Hier stehen 16 (!) virtuelle Mikrofone zur Verfügung, zwei davon können gleichzeitig benutzt werden. Die Mikros sind im virtuellen Raum verschieb- und frei im Stereobild positionierbar. Zusätzlich können in diesem Slot eigene IRs, also Impulse-Responses, geladen werden, wer hier also schon Material hat, kann dies gern einsetzen.

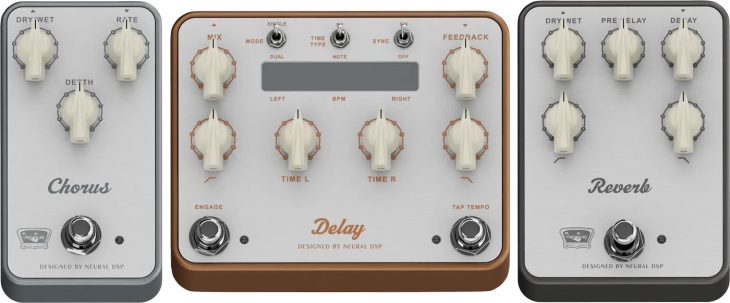

Der fünfte Slot beinhaltet einen grafischen Equalizer, der mit 9 praxisgerecht ausgewählten Bändern massive Eingriffe in den Grundsound zulässt. Slot No. 6 bietet dann die Vollbedienung bezüglich der zeitbasierten- und der Modulationseffekte. Ein Chorus, gefolgt von einem Delay und einem Reverb geben dem Sound Räumlichkeit und Tiefe. Das Delay ist ein klein wenig aufwändiger gestaltet, hier besteht die Möglichkeit, das Delay dem Songtempo anzupassen, das Tempo einzutappen oder eine Verzögerungszeit statisch festzulegen. Das Delay kann sowohl im Single- als auch im Dual-Mode betrieben werden und bietet laut Hersteller den Sound einer klassischen Eimerkettenschaltung. Das Reverb-Pedal soll klassische Reverb-Sounds wie auch ambient-tauglichen Klangexperimenten zuträglich sein.

Die Tone King Imperial MKII Software lässt sich problemlos installieren und läuft unter allen DAWs als Plug-in oder standalone, falls man keine DAW auf dem Rechner installiert hat. Bei mir klappte die Installation auf einem iMac Pro problemlos und alle DAWs erkennen das Plug-in automatisch, wobei bei mir neben Logic auch Cubase, Reaper, GarageBand und Ableton laufen. Das Lizenzierungsverfahren erfolgt problemlos über einen iLok-Account, eine 14-Tage-Testversion steht vor der endgültigen Kaufentscheidung ohne jede Einschränkung zur Verfügung. Erwähnenswert ist noch, dass natürlich auch ein Stimmgerät und ein Noise-Gate an Bord sind, beide funktionieren einwandfrei und ohne Minuspunkte. Die Software kann, wenn sie als Plug-in genutzt wird, auch Stereo-Signale verarbeiten. Rund 130 Werkssounds bringt die Software bereits mit, unter anderem haben der legendäre Pete Thorn und der experimentierfreudige Neil Zaza ein paar der Werkssounds programmiert. Was die Software nun soundmäßig so drauf hat, klären wir jetzt.

So klingt die Tone King Imperial MKII Software

Zunächst hört ihr einen cleanen, einen angezerrten und einen höher verzerrten Sound aus dem Amp, ohne dass irgendwelche Effekte eingeschaltet wären. Lediglich etwas Reverb aus dem Amp selbst kommt zum Einsatz. Als Referenz dient wieder mal meine Ibanez AZ226 Gitarre mit Seymour Duncan HSS-Bestückung. Eine wirklich flexible, universell einsetzbare Gitarre. Schnell wird hier klar: So richtig clean kann die Tone King Imperial MKII Software nicht. Aber genau das ist ja auch gar nicht der Plan, also alles im grünen Bereich. Was sich jetzt schon herauskristallisiert, ist die unglaubliche Dynamik, die diese Software zu vermitteln imstande ist. Jede Bewegung auf dem Griffbrett wird übertragen, jede noch so kleine Nuance des Spiels bleibt erhalten. Mal schauen, was die Pedale noch so mit dem Sound anstellen können.

In den folgenden Klangbeispielen hört ihr unbearbeitete Werkssounds. Die Aufnahme erfolgte, wie auch bei den vorangegangenen Beispielen, direkt mit der Gitarre über das Audiointerface in Logic, wo die Neural DSP Software als Plug-in geladen wurde. Die Effekte haben allesamt eine sensationelle Qualität, klingen sehr musikalisch und überladen den wirklich wunderbaren Grundsound des Amps nicht. Natürlich gibt es, wie so oft, auch wieder total überfrachtete Werkssounds, aber der Großteil der mitgebrachten Sounds macht absolut alles richtig und repräsentiert die Fähigkeiten er Software glänzend!

Ich finde ja, die Bedienung/Usability hinkt dem zugegebenermaßen hübschen Design doch hinterher. Insbesondere das permanente Umschalten zwischen den verschiedenen Tabs für Pedal, Amp, Cabsim etc nervt gewaltig. Das ist für mich ein Fall von “function follows form”. Eine Software wie S-Gear sieht zwar optisch altbacken aus, hat aber praktisch alle Bedienelemente in einem Fenster im Überblick. Da würde ich mir für die Neural Plugins auch mal eine Art “compact view” wünschen, ohne Platz verschwendenden grafischen Schnickschnack, dafür alles auf einen Blick.

In einer Hinsicht bin ich mit dem Test unzufrieden. Inzwischen habe ich unzählige Videos gesehen und gehört, die u.a. mit dem PugIn produziert wurden. Gerade der Clean-Sound wurde häufig hervorgehoben und demonstiert. Dass er in diesem Test untergeht, verstehe ich nicht.

@MidiDino Ich finde, der cleane Sound ist mit fünf Soundfiles ausreichend repräsentiert. Es ist natürlich immer eine Frage, wo der Tester, also ich, den Schwerpunkt setzt. Für mich war besonders interessant, wie die Software den so kritischen Bereich des angezerrten Sounds umsetzen kann. Cleane Sounds, die dem dieser Software nahe kommen, gibt es auf dem Markt reichlich.

@Jan Steiger Ich hatte die cleanen Sounds hervorgehoben, weil es sich ja nicht um ein Modell des Roland JC handelt, der bei geringer Verzerrung wie eine Säge reagiert. Gerade der Übergang von clean zu crunch, der bereits bei cleanem Sound einsetzen kann, aber nicht muss, fand ich besonders interessant, Aber ok. Dies mag an anderen Präferenzen liegen.

Axel sagt Nein.

Axel soll sich warm anziehen. Die streng ultimativ-subjektive Rache folgst demnächst

@Jan Steiger Guter Jahrgang! ;-)

Ich beobachte gespannt. Du hast übrigens einen klaren Vorteil:

Du kannst ihn an den Haaren ziehen!

@Jan Steiger Warm anziehen? Bei all den Glühröhren, mit denen er sich umgibt, wird er auch in Badehose noch jede „Sim“ erbärmlich finden.

@Jan Steiger Da freue ich mich drauf :)

Nun, er klingt wie ein Fender Amp, der 100,- € kostet 😉, von daher, alles in Ordnung 😎

@Axel Ritt Na dann kannst du von deiner Gage ja schon mal einen anzahlen 😜😎

@Jan Steiger Lass mich kurz nachdenken … ich glaube eher nicht 😉.

Ich bin von den Originalen geprägt und arbeite schon zu lange mit Ihnen, als dass ich den Schritt zurück noch einmal gehen könnte.

Aber hey, erlaubt ist, was gefällt! 🥳.

@Axel Ritt Fender ist ein guter Hinweis, Dass die Software viel billiger als das Original ist, dagegen kann man kaum etwas sagen, es sei denn, man würde etwas für die Bühne suchen. Für die Bühne taugt die Software kaum. Ich würde das relevante Produkt als ‚Spielzeug‘ fürs digitale Home-Studio bezeichnen.

@MidiDino Fender ist natürlich nur die Duftmarke, da sich der Tone King schon klar an die Brown oder Silver Serie anlehnt.

Dennoch ist diese Äußerung von mir mit genügend Abstand zu betrachten, sagen wir eher „Es klingt wie ein Tone King Amp, der 100,- € kostet 😉, von daher, alles in Ordnung 😎“

Was man im direkten Vergleich zum Original selbst bei den Reamp Soundfiles auf der Thomann Seite hören kann, ist die deutliche höhere Auflösung des Originals und die höhere Durchsetzungskraft, wo der Sim aufgrund der geringeren Obertonstaffelung immer latent „muffig“ klingt.

Hört selbst rein: https://www.thomann.de/de/tone_king_imperial_mk_ii_bk.htm

@Axel Ritt ‚Muffig‘ ist u.a. eine Sache der technischen Einstellung der Sounds. Mir gefällt das Video (https://www.youtube.com/watch?v=bjMI8oA1RGU) weiterhin. Die Musik ist zwar nicht meine, ist viel zu poppig, aber der Sound fasziniert mich … fürs Home-Studio.

@MidiDino „Für die Bühne taugt die Software kaum.“

Das ist auch nicht der Sinn der Sache.

Genausogut könnte man sagen, für zu Hause taugt ein 100-Watt-Amp kaum.

@mort76 Das Zitat stand nicht isoliert. Ich habe auf den primären Verwendungszweck hingewiesen: auf das Home-Studio.

@MidiDino Natürlich kann man diese und auch andere Software auf der Bühne nutzen. Ich sehe immer mehr Laptops und PCs auf der Bühne. Und dann ist der Sound oftmals noch besser als das was einige mit den Originalen hinbekommen.

1. Der primäre Verwendungszweck ist Amp Sim. Ob Home- oder Profi-Studio oder irgendwas dazwischen, spielt dabei überhaupt keine Rolle: alles geht und in allen Kontexten wird sowas wohl (wie bisher schon) genutzt.

2. Ein Original-Fender Amp ist genauso sehr oder wenig „Spielzeug“ wie ein Software-Amp: für alle, von Sammlern über Amateure bis Vollprofis. Musiker spielen halt auf Spiel-Zeug. Hat sich irgendwie so eingebürgert.

3. Allzu blasierte Hardware-Dino-Kommentare und -Zuschreibungen interessieren viele aus dem aktuellen Gitarristennachwuchs nicht besonders: sie benutzen einfach, was gut funktioniert, in beliebigen Kontexten. Sie gucken auch in der Regel kein Fernsehen mehr, sondern You-Tube, Twtitch & Co.: was für ein Kultur-Schock!

4. Da die Software von Neural DSP ist, wird es wohl in Kürze auch live im QuadCortex oder anderer Neural DSP Hardware zur Verfügung stehen. Auch die künstliche Unterscheidung von Studio-Aufnahme-Verwendung und Live-Verwendung wäre in diesem Kontext schlicht hinfällig.

5. Ich habe gehört, dass es sogar möglich sein soll, sich nicht in einer Entweder-Oder Situation einzuigeln, sondern fröhlich gute Software neben guter Röhren- und anderer Analog-Hardware zu benutzen, wie’s gerade kommt und gefällt. Manche wagen sogar zu behaupten, man könne so oder so kreativ Musik machen und dabei gar noch so oder so uneingeschränkt erstklassig klingen! Aber da ist natürlich Skepsis angebracht: es gibt auch Leute, die eine Mondlandung für möglich halten! :-)

@defrigge Toll formuliert, man hätte es nicht besser aufschreiben können.

Auch die Idee mit den Zahlen, um der persönlichen Einschätzung noch einmal mehr Imperativ zu verleihen, wirklich gut gelöst.

Und natürlich der gelungene Sarkasmus, der aus jeder Zeile tropft, so hält man ein Thema am laufen. Gut gemacht!

@Axel Ritt Axel, Du überschätzt mich: die Zahlen helfen mir bloß, klar zu strukturieren. :-)

Dein und anderer (aus meiner Sicht) Snobismus im vorigen Thread hat mich zwar zu vergleichbar deutlichen Antworten motiviert. Aber ich gehör trotzdem nicht zu den Leuten, die deshalb gleich in Lagerdenken verfallen oder sich dabei eingraben. Und einen Tag später kann ich schon wieder herzhaft und auch selbstironisch darüber lachen. Unter’m Strich wollen wir doch alle bloß Spaß an Musik haben, oder?

@defrigge Es ist für die Argumentation von Vorteil, wenn man sich sicher ist, niemals in eine Dino-Lebensphase zu geraten. Noch besser fühlt es sich an, wenn man sich darin mit vielen einig ist.

Es gibt bewußtseinserweiternde Hilfsmittel die verhindern, dass man diese verachtenswerte Phase erreicht. Viele Musiküsse haben es vorgemacht und viele können sich ja nicht irren.

Sollte man Pech haben und doch irgendwann ins Dinoalter schliddern, gibt es ein todsicheres Mittel gegen Blasiertheit: nie etwas dazu gelernt zu haben. Wer nichts aufbaut, kann auf der Zeitschiene auch auf nichts herabblicken. Bescheidenheit ist eine Tugend. Auch in Sachen Anspruch. Und sie ist vorteilhaft. Sie spart eine Menge Schlepperei.

Früher, . . . waren die Musiker noch echte Kerle. Mit dicken Muckis und Haaren auf der Brust. Die hatten sie aber nicht, weil sie Marshall Sims geschleppt haben. Der Sohn eines Freundes hatte Probleme ein Konzert lang zu stehen. Wegen Rücken, mit 16 . . . Das einzige was er schleppen kann ist ein Kissen. Um sich auf einen Amp zu setzen.

Ich finde, als moderner junger Mensch sollte man sich nicht mit Sims von überkommener Dino-Hardware abgeben, sondern etwas ganz Neues Innovatives schaffen, statt Glaskolbentechnik von Dinos nachzuäffen, von denen die meisten schon tod sind. Ist doch peinlich, diesem alten Kram hinterherzuhinken.

Mein Vorschlag an Jan Steiger und Axel Ritt:

Führt doch mal ein philosophisches Streitgespräch zum „Epochalen Glaubenskrieg“

– Analog versus Digital oder

– Physik versus Mathematik oder

– Purist versus Sim-Jünger oder

– Dino versus Neuzeit

durch.

Wäre sicher ne Click-Bombe 😃😃

So etwas in dieser Richtung ist in Arbeit. Wir freuen uns darauf, da diesen Austausch zu fördern. Ist und bleibt ein spannendes Thema.

Physik versus Mathematik hat Richard Feynman allerdings schon umfassend und für alle Zeit abschließend behandelt ;-)

@camarillo Allerdings …. ich bin von Haus aus Theoretischer Physiker 😀

Ich auch 🙂

@camarillo Ihr habt also noch nie Physik gemacht? Ihr denkt nur darüber nach?

Ich bin auch theoretischer Leistungssportler! ;-)

Die Idee mit der Gegenüberstellung zweier Perspektiven finde ich gut. Die meisten mir bekannten Musiker sehen das alles ohnehin gar nicht sehr eng und sind weit davon entfernt, so ein Gear-Thema zu einer Glaubensüberzeugung hoch zu hypen oder ein Entweder-Oder zu sehen.

Ich fand und finde Röhrenamps ganz wunderbar, für mein Rhodes natürlich besonders die klassischen Fender Reverbs mit Jensen Lautsprechern (ein Twin wäre für meine Zwecke viel zu laut). Wenn ich mir einen Röhren-Limiter von Fairchild leisten könnte, hätte ich ihn trotz Platzmangels hier rumstehen. Natürlich weiß ich um die bis jetzt immer noch bestehenden kleinen Unterschiede zwischen Original-Röhren-Hardware und den besten Plugins (Obertonspektrum etc.). Nur mal ehrlich: welche Rolle spielt das ab einem bestimmten Qualitätslevel noch im Mix (Studio) oder live (Raumakustik, Bandlautstärke)? Eine stetig kleiner werdende, oder?

Ist es also nicht cool, inzwischen qualitativ hochwertige und gut einsetzbare Plugins von UAD, Neural DSP und anderen problemlos als Hardware-Ersatz nutzen zu können? Röhren-Gear und gute Software ist für mich nebeneinander ein Genuß. Dabei freue ich mich über jeden gut hörbaren Software Fortschritt von Plugins wie dem hier besprochenen.

Liege ich falsch damit, oder sind auch andere Qualitäts-Plugin-Liebhaber gar keine Röhren-Verächter?

@defrigge Die Diskussion gibt es doch inzwichen wirklich überall.

Ich glaube, angefangen hats beim Schlagzeug, weil der Leidensdruck mit der Lautstärke und der Mikrofonierung da nunmal am größten ist, und selbst DA mußt du diese Diskussion heute noch führen- Plug-In, E-Drum…man liebt es oder haßt es.

Und trotzdem wird das nach 40 Jahren immernoch diskutiert…dabei ist man da aus der Simmons-Plastikpad-Phase schon laaange raus…

Ich denke, dass die Nutzung eines digitalen Amp-Simulators ganz gewiss KEIN Verbrechen darstellt.

Der Geschmack liegt im Ohr des „Betrachters“

– des Konsumenten bzw.

– des Künstlers.

Geschmack kann eine Definitionssache sein und diese ändert sich ja auch im Laufe der Musikmoden.

Ein Fuzzsound ist im Grunde die analogtechnisch misslungenste Simulation eines Röhrenamps (Rechteckklipping) und kann selbst durch Sims nicht mehr verhunzt werden, weil die undynamische Verhuntzung des Sounds als Soundideal definiert wird.

Wären die Softwaresims das erklärte Ideal, wäre die Röhrenhardware eine schlechte Simulation derselben. Immer eine Spur zu dynamisch, aufgeregt, vordergründig und obertonmäßig überfrachtet. Es feht die smarte Luftigkeit.

Das tolle am Geschmack ist: es befreit von jeglichem Anspruch, sei es der pappige Burger, oder die triefende Currywurst, oder der überwürzte Fertigfraß . . . alles sehr mehrheitsfähig „lecker“.

Mit der gleichen Freiheit darf man dem Freiheitsbegriff „Geschmack“ aber auch das Adjektiv „gut“ oder „schlecht“ anheften und feststellen, dass die meisten Menschen einen miserablen Geschmack haben. Das ist natürlich subjektiv wertend, aber das ist und darf Geschmack ja per Definition.

Das die meisten einen schlechten Geschmack haben ist genau so richtig und unarrogant wie die Feststellung, dass die meisten Menschen miserabel Gitarre spielen. Nur weil sie die Mehrheit sind, haben sie keinen Grund beleidigt zu sein. Und es ist auch eine Tatsache, das gute Musiker musikalisch eine Elite darstellen. Das liegt in der Natur der Sache.

Ich liebe die DSP Software. Habe den Archetype und Cory Wong. Im Vergleich zu Amplitube oder Guitar Rig klingt das schon um einiges fetter.

Toll ist auch der kostenlose 14 tätige uneingeschränkte Testzeitraum. Das machen nur wenige Hersteller

Leider können alle Simulationen basierend auf Plugins für DAWs oder einfach über ein Laptop genutzte Stand-Alone-Software keine realen Verstärker nachbilden.

Ein realer AMP is Teil eines Elektro-Gitarren-Setups und ist mitunter genau auf die Gitarre abgestimmt-jedenfalls ist das oft bei sehr bekannten Gitarristen der Fall.

Die DSP Simulationen können durchaus effektvoll sein, haben aber mit echten Gitarrenverstärkern rein gar nichts zu tun.

Und wenn es dann zu einer Abnahme für Studio-Recording mit Mikrofoneinsatz kommt sind überdies die bewährten Mikrofone und Einstellungen einer Simulation 1000-fach überlegen. Gerade bei der elektrischen Gitarre ist der entscheidende Sound die Lautsprecherbox und der Verstärker. Leider kaufen viele Leute allerdings gute Top-Teile zusammen mit SEHR, SEHR schlechten Boxen ein-das nur mal so am Rande.

Für einen CLEANEN Sound bietet Neural-DSP eine bessere Alternative als diesen Tonking an.

Und für „Crunchy“ Sounds braucht man ein gutes Instrument, was auf den Amp genau eingestellt ist.

Wäre schon wichtig, dem Nachwuchs mal das Original oder ein paar gute Gitarrenverstärker, im Vergleich mit einer abgestimmten Gitarre, vorzustellen.

Die „Effekte-Kiste“ darf, wie so oft in Presets benutzt, nicht über den oft mittelmäßigen „Clean“-Sound hinwegtäuschen !