Höchste Handwerkskunst aus Portland

Wer mal ein Germanium-Fuzz auf dem Board hatte und damit in unterschiedlichen Situationen gespielt hat, dem dürfte im Laufe der Zeit etwas aufgefallen sein. Irgendwie klingt das gute Stück jedes Mal ein bisschen … anders. Ich sag wie es ist: Der Germanium Fuzz-Sound ist mir neben guten transparenten Overdrives der liebste Zerrsound aus der Box. Doch mein Dunlop flog zeitig vom Board. Es gab Tage, an denen mir der Sound die Schuhe auszog und andere, an denen er mir komplett die Laune ruinierte.

Ich habe spät verstanden, woran das lag. Die temperaturempfindlichen Transistoren agierten an kalten Tagen anders als an warmen. Außerdem arbeitete der Schaltkreis der Germanium-Schaltkreis und seine Transistoren stets mit niedriger Eingangsimpedanz – das heißt, jedes vorgeschaltete Pedal verwandelte sich beim Durchjagen durch den Germanium Fuzz in ein akustisches Schattenbild seiner selbst. Germanium Fuzz-Pedale sind also mit einigen Problemen beladen, die dafür sorgen, dass trotz des unverwechselbaren Sounds die meisten einen weiten Bogen drumrum machen. Aber wenn eine Firma auf einem Gebiet etwas Beachtliches leistet, wollen wir in unserer Redaktion euch das nicht vorenthalten. Und Benson haben mit ihrem Germanium Fuzz ein Pedal entwickelt, das nichts anders ist als das erste seiner Art und ein Stück weit eine kleine Sensation ist. Warum, erfahrt ihr jetzt.

Benson Amps – Vintage-Magie aus der Westküste

Gleich vorweg – ein Pedalbauer und -schrauber bin ich nicht. Die Firma Benson kenn ich trotzdem, auch wenn sie in Deutschland den meisten kein Begriff sein dürfte. Die Firma aus Portland, Oregon ist vergleichsweise jung und jetzt schon eine kultige Sache und ein bisschen der Inbegriff einer „coolen“ bzw. „hippen“, zeitgemäßen Pedal- und Amp-Firma von der Westküste. Wer auf so was nichts gibt – besser isses. Wer jedoch einen Chimera oder einen Earheart von Benson mal gespielt hat, weiß jedoch, dass der Kult seine Begründung hat.

Ich habe den Benson Monarch Combo vor Jahren in einem Studio in Darmstadt gespielt und war hin und weg. Inzwischen dürfte es alles andere als leicht sein, einen Benson Amp in Deutschland für einen hinnehmbaren Preis aufzutreiben. Es ist ein zutiefst amerikanischer Sound – komplex, warm, klar, ein bisschen schwurbelig und mit Vintage-Charme ausgestattet. Der „Breakup“-Punkt, wo die Sättigung der Röhren so richtig zur Geltung kommt, war beim Monarch relativ tief angesetzt und funktionierte großartig. Einer der am schönsten klingenden Röhrenamps, die ich je gespielt habe.

Und jetzt das. Das Benson Germanium Fuzz-Pedal soll nicht nur das interne Temperaturproblem mit den Transistoren regeln, sondern mit einem Buffer auch dafür sorgen, dass das Pedal überall hin in eure Pedalkette kommen kann. Was bedeutet das im Konkreten?

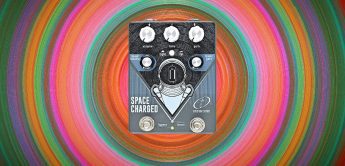

Benson Germanium Fuzz Pedal – Verzerrer für E-Gitarre

Das Benson ist hochwertig und puristisch verarbeitet, mit drei Reglern, einem Fußschalter, einem LED-Lämpchen, einer In- und einer Out-Klinke und einem Anschluss für das 9 Volt Netzteil. Wie eingangs erwähnt: Das Benson ist der erste temperaturkonstante Germanium Fuzz der Geschichte. Wie genau haben die Jungs aus Portland das hinbekommen?

Der Bias beziehungsweise die Vorspannung, mit der das Germanium Fuzz-Pedal arbeitet, wird durch eine interne Schaltung reguliert, die die Transistoren des Pedals auf eine Betriebstemperatur „vorheizen“. So ist das Pedal, unabhängig von der Außentemperatur, stets in einem gleichmäßigen Arbeitsmodus. Dafür arbeitet auch die LED-Leuchte: Das Pedal heizt die Transistoren aktuell noch an, dann leuchtet das Lämpchen orange. Ist es grün, ist der korrekte Gain- und Vorspannungspunkt erreicht und der interne analoge Wärmeschaltkreis deaktiviert sich. Prinzipiell gilt: Wer den Benson Germanium Fuzz einschaltet, muss dem Pedal seine zwei bis drei Minuten geben, ehe es quasi auf „Betriebstemperatur“ anläuft. Während ihr den Germanium Fuzz spielt, rechnet damit, dass Transistoren immer wieder regulieren und das Lämpchen wechselt – das deutet auf einen funktionierenden Betriebsmodus hin.

Was lässt sich zum Grundsound des Benson Germanium Fuzz sagen? Er ist mit 2N527/2N404 Germanium Transistoren bestückt und befindet sich dadurch im Fahrwasser der 60er-Jahre Fuzzpedale. Das heißt konkret: Dies ist ein warmer „Classic 60s“-Fuzz, kein harsches, experimentelles Ungetüm, das sich seinen Geist aus den 70ern leiht. Nichtsdestotrotz ist das Gain-Spektrum beachtlich, wie wir sehen werden. Von leichtem Boost und Anwärmer eures Gitarrensounds, über Overdrive-Sounds bis hin zu etwas harscheren Fuzzy-Sounds mit saturierten Obertönen. Das Benson Germanium Fuzz ist ein Tausendsassa und das trotz seiner beschränkten Anzahl an Reglern: Volume, Gain und Impedance.

Wie ich eingangs erwähnte, ist der Germanium Fuzz auch mit einem internen Buffer ausgestattet. Der Germanium Fuzz hat traditionell eine sehr niedrige Impedanz, was vor allem für Gitarristen was wert ist, die viel mit dem Volume-Regler arbeiten, denn die entsprechende Impedanz sorgte für einen ungemein differenzierten und großartigen Sound bei niedrigen Volume-Einstellungen. Packt man jedoch ein Pedal davor – gute Nacht. Benson haben einen Class-A-Buffer am Input eingesetzt, der – und das übersteigt jetzt meinen persönlichen Wissenshorizont, was die Details angeht – eine Art passiven Tonabnehmer simuliert, der auch als Kondensator fungiert. In der Signalkette setzt danach der Impedanz-Regler an, der diesen bissigen Boost-Sound simuliert, den Germanium Fuzz Pedale durch ihre Low-Impedance-Schaltkreise liefern konnten. Insgesamt also das Beste aus allen Welten. Klingt das? Ich habe im Vorfeld, bevor ich den Germanium Fuzz anschließe, schon mal ein gutes Gefühl.

Benson Germanium Fuzz Sound in der Praxis

Kein Lunchbox-Amp nimmt Pedale so gut an wie der REVV G20 – die Nutzung des Benson Germanium Fuzz hierüber ergibt also Sinn. Darüber hinaus jedoch wollen wir ihn mit Singlecoils, Vintage-Pickups und auch Humbucker anspielen. Denn Fakt ist: Speziell Letzteres hat den Ruf, mit Germanium Fuzz so gut wie gar nicht zu harmonieren. Ist dem auch hier so?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Kommen wir gleich zum Highlight: Der Vintage-Pickup einer Jazzmaster und der Benson Germanium Fuzz gehören zusammen. Punkt. Gewachste Spulenkörper aus Vulkanfiber und Alnico V Magnete – harmoniert gut mit den Germanium-Transistoren. Bei mittlerer Impedanz-Einstellung und ordentlich Gain mag man das Gerät gar nicht als Boost benutzen, sondern den dreckigen Sound rauskitzeln, doch wie man beim letzten Beispiel hören kann – bei niedrigem Gain und mäßiger Impedanz geht es auch durchaus in die Richtung hochwertiger Clean Boosts – wunderbar, was der Sound hier mit den Vintage-Pickups anstellt.

Kommen wir zum zweitbesten Tonabnehmer für den Germanium Fuzz – die Singlecoils einer Godin Stratocaster. Funktioniert durchaus gut und erinnert mich an die Büchsen von Black Arts Pharaoh und Doctor Scientist, ausgerechnet. Das hier ist definitiv nicht der Hundertste Big Muff-Klon, sondern eine zutiefst musikalische Distortion, die reich an Texturen ist. Tatsächlich bin ich überrascht und hätte mir ein bisschen Präsenz bei den oberen Mitten erwartet, was ich von einem alten Germanium Fuzz eigentlich kenne, der Benson ist definitiv ein eigenes Tier, das einen fantastischen Mid-Gain und herrlich rotziges High-Gain erzeugt.

Die reaktionsschnelle Dynamik, mit der das Benson auch bei meinen PAF-mäßigen Humbucker einer Charvel agiert, überrascht mich. Wir fahren die Impedanz ein bisschen zurück und drehen das Gain großzügig hoch. Klar ist dennoch: Hier ist der Germanium Fuzz nicht zuhause. Das Trockene, Schiebende, das dem Germanium Fuzz zu Eigen ist, wirkt hier ein bisschen starrer und hölzern. Beim zweiten Beispiel, wo ich den Germanium Fuzz erst ein- und dann ausschalte, wird das besonders spürbar. Der wird ein gehobenes Low-End sehr trocken nach vorne geschoben, und sobald man das Gain hochdreht wie bei den letzten Beispielen, ähnelt das Germanium-Klangbild, das bei den Vintage-Pickups noch saftig und dreckig anklang, hier einer übersteuerten Buchse beim Clipping. Aber das ist keineswegs die Schuld des Germanium Fuzz – Humbucker & Germanium, das funktioniert per se einfach nicht sonderlich gut.