Oft vernachlässigtes Equipment für Keyboarder

Inhaltsverzeichnis

In diesem zweiten Teil der Reihe geht es um den Teil des Equipments, der von vielen Keyboardern eher stiefmütterlich behandelt wird: das Zubehör. Stative, Halterungen und Kabel sind oft für das Gelingen viel bedeutsamer als die Marke und der Preis des Keyboards, das sie für uns halten oder an die PA anschließen. Und ein weiterer Aspekt ist nicht zu vernachlässigen: die Gesundheit.

Equipment: Keyboard-Stativ

Rufe ich den Online-Shop vom Musikhaus Thomann auf und durchsuche die Equipment-Kategorie Keyboard-Ständer, erhalte ich 224 Treffer. Eine Fülle verschiedener Stative wird mir vorgeschlagen, die sich im Prinzip auf vier Arten herunterbrechen lassen:

- Scherenstative („X-Ständer“)

- Säulenstative

- Tischstative

- Rack-Stative

Natürlich gibt es jeweils Varianten und vor allem auch Zwischenstufen, doch diese vier Stativarten sind im Wesentlichen diejenigen, zwischen denen sich der Keyboarder entscheiden muss. Hat man sich für eine Art entschieden, kommen weitere Faktoren hinzu, die es vor dem Kauf zu berücksichtigen gilt, doch dazu später mehr.

Scherenstative („X-Ständer“)

Der berühmte (und berüchtigte) X-Ständer ist für die meisten Keyboarder der Einstieg in die Welt der Stative. Betritt man ein Musikgeschäft und fragt nach einem Keyboard-Ständer oder Keyboard-Stativ, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Fachverkäufer zunächst ein solches Stativ aus dem Regal zieht und präsentiert.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Stative ist der einfache Aufbau, die gute Höhenverstellung und der geringe Platzbedarf beim Transport. Sie stehen aufgebaut zudem extrem rutschfest. Zwischen den beiden Füßen des „X“ ist außerdem genügend Platz für Pedale wie Haltepedal oder Expression-Pedal. Fast jeder Hersteller bietet zudem Zubehör für eine zweite oder gar dritte Ebene an, sodass auch mehrere Keyboards auf dem Scherenstativ Platz finden. Die Halterungen für diese Ebenen lassen sich häufig im Winkel verstellen, um das obere Keyboard leicht anzuwinkeln und auch im Sitzen das Display ablesen zu können. Nachteilig ist, dass für den Transport diese Zubehörteile abmontiert und einzeln transportiert werden müssen.

Säulenstative

Säulenstative sehen auf der Bühne super aus und sind seit dem Ende der 1980er-Jahre oft auf Bühnen zu sehen. Bei modernen Vertretern lassen sich die Auflagearme für die Keyboards in der Säule verstauen und auch die Standbeine verschwinden unten im Stativ, sodass nur ein einzelnes Teil zu tragen ist. Die einzelnen Ebenen lassen sich in der Höhe verstellen. Auf die Säule lässt sich häufig ein Mikrofonstativ oder eine iPad- oder Laptop-Halterung montieren. Kabel verschwinden für das Publikum unsichtbar in einer Kabelführung auf der Rückseite der Säule. Bei manchen Säulen ist es schwer, Pedale zu positionieren. Die Säulen eignen sich zudem fast ausschließlich zum Spielen im Stehen, nicht im Sitzen.

Tischstative

Ein Tischstativ lässt sich ebenso wie ein Scherenstativ leicht zusammenklappen. Häufig werden die Standbeine nach innen geklappt. Das Keyboard liegt dann oben auf einer ebenen Fläche auf. Auch für Tischstative gibt es zahlreiches weiteres Equipment wie Auflagen für ein zweites Keyboard, Laptop-/iPad-Halterungen sowie Halterungen für einen Mikrofongalgen. Im Vergleich zum Scherenstativ sind Tischstative häufig recht schwer. Sie stehen auf einer ebenen Fläche bombensicher. Wichtig ist, dass sich die vier Beine von Tischstativen getrennt in der Höhe verstellen lassen, um auch bei unebenen Böden einen wackelfreien Stand zu erreichen.

Rack-Stative

Rack-Stative werden eher im Studio als auf der Bühne eingesetzt, weil der Transport im zusammengebauten Zustand nicht so einfach und vor allem wenig platzsparend ist. Sie eignen sich hervorragend für die Keyboard-Burg und bieten teilweise Platz für bis zu vier oder fünf Keyboards. Zahlreiches Zubehör für Laptops und iPads sowie Mikrofongalgen sind ebenso erhältlich. Der bekannteste Hersteller von Rack-Equipment ist die Firma Jaspers, doch auch der eher für Schlagzeug-Racks bekannte Hersteller Gibraltar hat diverse Keyboard-Racks im Angebot – teilweise zu horrenden Preisen. Diese sehen aber auf der Bühne wahnsinnig gut aus und dürften gerade für Show- und Tribute-Bands interessant sein.

Wichtig für die Kaufentscheidung

Wer ein Keyboard-Stativ neu anschafft, sollte neben der Optik einige weitere wichtige Dinge berücksichtigen:

Größe der Keyboards

Gerade bei Keyboards mit 88 Tasten ist es wichtig, dass diese eine sichere Auflagefläche haben. Ist die Auflagefläche nicht breit genug, droht das Instrument schnell vom Stativ zu kippen, wenn man in den sehr hohen oder sehr tiefen Lagen in die Tasten haut. Das gilt umso mehr, wenn auf einer dieser Seiten ein internes Netzteil verbaut ist. Ich selbst durfte so eine Schrecksekunde mit einem Kurzweil PC1X auf einer Ultimate-Säule erleben und war froh, dass ich mit der linken Hand gerade noch den „Abflug“ verhindern konnte.

Belastungsgrenzen beachten

Einige Keyboards bringen ordentlich Gewicht auf die Waage. Zwar sollte prinzipiell jedes Keyboard-Stativ in der Lage sein, Instrumente bis 30 kg zu tragen. Selbstverständlich ist das aber nicht und oftmals sind die Angaben der Hersteller eher theoretischer Natur. Insbesondere dann, wenn ein zweites Keyboard hinzukommt, gilt es, das zulässige Einzelgewicht für jede Ebene, aber auch das Gesamtgewicht zu beachten. Das Gewicht von Kabeln (nicht zu unterschätzen!) und weiterem am Stativ befestigten Zubehör muss außerdem aufaddiert werden.

Sehr kritisch zu sehen sind in diesem Zusammenhang Scherenstative. Der große Schwachpunkt dieser Stative ist die Rasterung, die das Stativ im aufgebauten Zustand zusammenhält. Hier gibt es verschiedene Modelle mit Bolzen oder Verzahnung. Besonders bei sehr schweren Instrumenten schlagen diese mit der Zeit aus. Eine regelmäßige Kontrolle ist besser als ein Unglück auf der Bühne, bei dem teures Equipment zu Schaden kommt. Zahlreiche YouTube-Videos bezeugen diese Fehlfunktionen durch Materialermüdung oder schlicht und ergreifend Überlastung:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Tischstative und Rack-Stative halten selbst höchsten Belastungen stand und sind für alle Keyboarder, denen Sicherheit vor Optik geht, die richtige Wahl.

Säulenstative hingegen sind weniger für schweres Equipment wie Workstations oder E-Pianos mit 88-Tasten und Hammermechanik geeignet, sondern für leichtere Keyboards mit 61 oder 73 leicht gewichteten Tasten. Bei den meisten mir bekannten Stativen lassen sich die Auflagen innerhalb einer Schiene stufenlos in der Höhe verstellen. Arretiert wird die Auflage durch das Festklemmen, was mit einer Schraube erfolgt. Lockert sich diese, rutscht die Auflage innerhalb der Schiene nach unten. Auch das habe ich leider schon erlebt und war froh, dass das leichte Rutschen nach unten mir direkt nach dem Aufbau aufgefallen ist. Auch hier ist Sorgfalt wichtig und die Klemmen sollten regelmäßig kontrolliert werden, insbesondere bei schwereren Instrumenten.

Equipment: Halterungen für Laptop, iPad oder Mikrofon

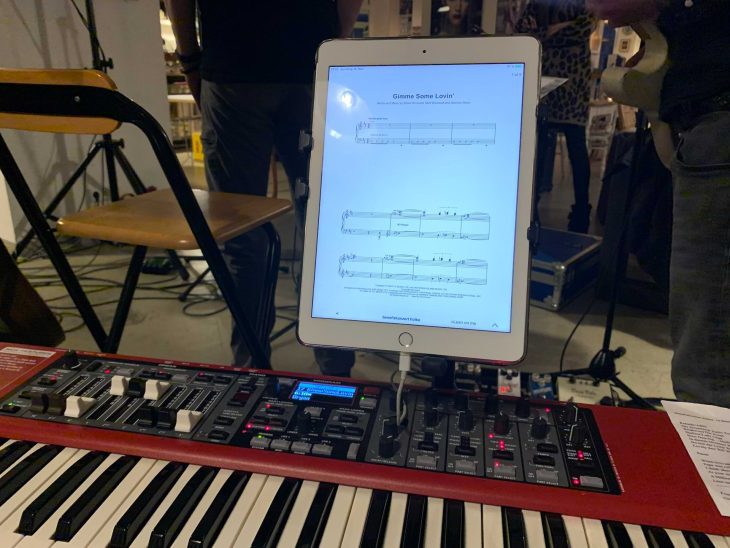

Es gibt von den meisten Herstellern weiteres Zubehör für das Keyboardstativ. Häufig möchte der Keyboarder noch eine Halterung für das iPad oder den Laptop unterbringen. Auch ein Mikrofongalgen könnte an das Keyboardstativ montiert werden.

Ob solches Zubehör sinnvoll ist, hängt einerseits von der Standfestigkeit des Stativs, aber auch von den Bühnen ab, auf denen man regelmäßig zu Gast ist. Je mehr das Keyboardstativ wackelt, desto mehr wackelt auch alles daran befestigte Equipment. Während ein iPad noch sicher in einer Halterung eingespannt ist, kann ein Laptop auch schnell von der Auflage rutschen. Nicht immer hat man ein Laptop die ganze Zeit über im Blick und oft hört man dann das Endergebnis, bevor man es sieht – beim Aufprall auf den Boden. Im Zeitalter vor der Notendarstellung auf dem iPad habe ich über viele Jahre eine solche Halterung für unsere Bandmappe mit allen Liedtexten und Akkorden auf der Bühne genutzt. Diese war gut gefüllt und nicht gerade leicht. Man glaubt es kaum, wie schnell schon kleinste, aber beständige Vibrationen eine solche Mappe in Bewegung versetzen. Gleiches gilt auch für einen Laptop. Eine Gummimatte zwischen Laptop und Auflage kann hier Wunder wirken. Allerdings sollte bei Modellen, die auf eine passive Kühlung über das Gehäuse angewiesen sind, vor der ersten Vollbelastung ein Temperaturtest durchgeführt werden, da eine solche Gummimatte das Abführen der Wärme über die Metallplatte der Laptop-Halterung verhindert.

Besser nicht: Mikrofonhalterung am Keyboard-Stativ

Mikrofongalgen am Keyboardstativ sind prinzipiell eine feine Sache, weil sich so das Mikrofon optimal positionieren lässt. Singende Keyboarder kämpfen gerne mit einem zusätzlichen Mikrofonstativ, dessen Arm ständig im Weg ist oder sich über die Zeit andauernd auf die Tastatur absenkt. Nachteilig ist bei den meisten Produkten, dass diese sehr gut den Körperschall, der beim Spielen auf der Tastatur unweigerlich entsteht, zum Mikrofon übertragen. Den Galgen für meine Ultimate AX-48 Pro Säule habe ich nur einmal verwendet, weil die Übertragung des Körperschalls nicht in den Griff zu bekommen war. Hier hätte nur das Verwenden einer Mikrofonspinne geholfen, was aber optisch nicht gerade schön ist.

Wichtig: eine gute iPad-Halterung

Die wohl beste iPad-Halterung am Markt ist der K&M 19740 Tablet PC Holder. Diese universell einsetzbare Halterung lässt sich perfekt an die Größe des Tablets anpassen und hält dieses extrem sicher in der Halterung. Selbst Schläge oder Stöße bringen das iPad nicht dazu, aus der Halterung zu springen.

Gute Halterungen für teures Equipment wie iPads sind wichtig, hier die K&M 19744 Tablet PC Halterung

Weniger gut geeignet sind iPad-Halterungen im Stileder K&M 19727 oder K&M 19712 Halterungen. Einerseits müssen sie passend zur Größe des Tablets gekauft werden. Ändert sich diese, passt die Halterung nicht mehr. Schlimmer noch: Bei einer der letzten Shows der Michael Jackson Tribute Live Experience konnte ich mich davon überzeugen, dass ein iPad nicht stoßfest in dieser Halterung sitzt: Die Open Air Bühne bot etwas weniger Platz als die sonst üblichen Theaterbühnen. In solchen Fällen sind vor allem die Tänzerinnen der Show betroffen. Bei einem Song hat die Tänzerin, die direkt vor den beiden Background-Sängerinnen stand, mit einem Tritt das iPad aus der Halterung befördert und in hohem Bogen zwischen die Füße der gerade Tänzerinnen. Dort lag es nun mit dem Display nach oben und war der Gefahr ausgesetzt, von einer Tänzerin während der Choreographie den Todesstoß zu erhalten. Die betreffende Tänzerin hat das alles überhaupt nicht bemerkt und das iPad aufgrund des leuchtenden Displays für einen Programmzettel gehalten und diesen mit dem Fuß nach hinten befördert. Zum Glück für die Besitzerin des iPads, die dieses nun schnell aufheben und retten konnte. Dem iPad ist glücklicherweise nichts passiert, doch eine stabile Halterung wie die K&M 19740 oder K&M 19744 hätte das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht beeindruckt. Schon so mancher Musiker hat vor meinen Augen aufgrund instabiler Halterungen die Flugfähigkeiten seines teuren iPads getestet und wer sein wertvolles Tablet liebt, investiert hier lieber etwas mehr Geld.

Rundsockel- statt Dreibeinstativ

Als Stativ für die Halterung bieten sich Mikrofonstative ohne Galgen und mit schwerem und großem Rundsockel an. Dreibeinstative stören mit ihren Beinen irgendwie immer und lassen sich schlechter positionieren. Galgen sind ungünstig, weil sie sich durch das Gewicht des iPads schnell absenken.

Equipment: Kabel

Kommen wir nach dem Stativ zum zweitwichtigsten Thema: dem Kabel. Ohne Kabel läuft auf der Bühne nichts und nichts ist nerviger als ein defektes Kabel. Professionelle Musiker können sich defekte Kabel nicht leisten. Die Fehlersuche nervt alle Beteiligten und nicht immer äußert sich ein Defekt am Kabel durch eindeutige Symptome. Immer wieder erlebe ich verzweifelte Tontechniker, die lange nach Gründen suchen für zu wenig Pegel, Rauschen oder Brummen. Und immer und immer wieder weise ich auf das Kabel als möglichen Verursacher hin. Meistens wird mir nicht geglaubt und meistens hatte ich Recht. So hat bei einer Show der Tontechniker über eine Stunde lang (!) den zu geringen Pegel unseres Bassisten beanstandet. Er hat am Verstärker DI-Ausgang gesucht und Verstärkereinstellungen vermutet. Er hat verwendete Effektpedale verdächtigt, eine eigene DI-Box zwischen Bass und Verstärker geschaltet und vieles mehr. Nur das von ihm verwendete XLR-Kabel zur Stagebox hatte er nicht als Verursacher in Verdacht. Nach dessen Austausch war das Problem behoben.

Wichtiges Zubehör: hochwertige Kabel

Hochwertige Kabel gehören zum Equipment dazu und sind pfleglich zu behandeln. Kabel müssen gemäß ihres Biegeradius gerollt werden. Verdrillungen beschädigen den Kabelschirm und schließlich auch die Adern selbst. Kleine Knötchen zeugen von ersten Beschädigungen und solche Kabel sollten sofort aussortiert werden, sie sind irreparabel beschädigt. Eine hochwertige und dicke Ummantelung und eine gewisse Flexibilität zeugen von einem guten Kabel. Zu flexible Kabel verdrillen allerdings leichter und bewirken ebenso schnell Beschädigungen wie sehr unflexible Kabel, die sich nur mit Gewalt rollen lassen.

Das günstige Kabel weist schon nach kurzer Zeit trotz korrekter Handhabung Knötchen auf, die auf eine Beschädigung des Kabelschirms schließen lassen

Gute Stecker

Stecker sind eine weitere Schwachstelle eines jeden Kabels. Billige China-Kopien hochwertiger Neutrik-Stecker sorgen spätestens dann für Unmut, wenn man sie nur noch mit der Zange und Gewalt wieder aus der Stagebox des Beschallers bekommt. Hochwertige Neutrik-Stecker kosten nur unwesentlich mehr als die günstigen Kopien und sorgen sehr selten für Probleme. Konfektionierte Kabel von Herstellern wie Cordial sind hochwertig verarbeitet und halten bei einem pfleglichen Umgang sehr lange. Noch besser ist es, die benötigten Kabel selbst zu löten oder anfertigen zu lassen. Ist der Bühnenaufbau immer gleich, sorgen passgenaue Kabel für eine saubere Verkabelung des Equipments und weniger Kabelsalat.

Symmetrische Kabel gegen Einstreuungen

Wann immer möglich, sollte auf symmetrische Kabelverbindungen gesetzt werden. Professionelles Equipment verfügt über symmetrische Ausgänge. Das Signal bleibt dann störungsfrei und auf DI-Boxen kann verzichtet werden. Zu jedem benötigten Kabel gehört zudem ein Ersatzkabel.

Eine interessante Alternative für Setups mit mehreren Keyboards und Sub-Mischer können Cat-Adapter wie der Radial Engineering Catapult Mini oder the sein. Sie adaptieren in der Regel vier analoge symmetrische Audiowege auf einen Cat-Anschluss für ein geschirmtes Cat5/6 Netzwerkkabel. Das Radial Engineering Catapult Mini TRS besitzt zum Beispiel vier symmetrische TRS-Klinkenstecker. Das Gegenstück wäre das Radial Engineering Catapult Mini RX mit vier XLR-Steckern (male) für die Stagebox oder einen Submixer. Zwischen den beiden Adaptern verläuft dann nur ein schlankes Cat5 Ethernetkabel. Damit sind nicht nur lange Kabelwege kein Problem, sondern die Verkabelung des Equipments und der Abbau sind erheblich schneller zu bewältigen als es mit vier Einzelkabeln der Fall wäre.

Adapter für CAT5/6 Kabel: the sssnake Cat Snake. Mit dem passenden Gegenstück und einem handelsüblichen CAT5 oder CAT6 Kabel lässt sich Kabelsalat auf der Bühne verhindern

Da habe ich mit deinem Bericht ein paar Tipps erhalten, die mir weiterhelfen… Danke Dir!

Vielen Dank für Deine Anregungen, kann ich nur bestätigen.

Was ich noch nützlich finde ist ein Bluetooth Schalter zum Umblättern fürs iPad

Gibt es von vielen Firmen, ich habe den

https://donnerde.com/products/donner-bluetooth-page-turner-pedal-fur-tablet-ipad-wiederaufladbar-silber-1?_pos=1&_sid=6551f08b8&_ss=r

@egmmond Ja, da gibt es zahlreiche Modelle. Das wäre mal was für einen eigenständigen Artikel oder eine Marktübersicht.

Also mein 25 Jahre altes Quik Lok x stativ kann ich mit der 2. Auflage transportieren ohne diese zu demontieren.

@Numitron Echt? Das ist natürlich super. Ich musste meine Auflage immer demontieren und das war sehr nervig. Nachdem ich aber bei YouTube Videos von zusammenstürzenden X-Stativen gesehen habe und ich die Schwachstellen dieser Stative auch kenne, sind mir andere Arten mittlerweile lieber.

Eine sehr gelungene Übersicht mit einigen Inspirationen.

Vielen Dank.

Hallo Markus,

Herzlichen Dank für dein sehr detaillierten, lehrreichen und interessanten Artikel! All die Sachen die Live auf die Bühne zusammen kommen, hast du hier sehr gut im Übersicht an uns „übergeben“ :-)

Kleine Bemerkung wegen Cat5/6 Kabeln, die sind mittlerweile so alt, das es empfehlenswert ist die nicht mehr zu benützten, gar nicht mal weil die so alt sind aber weil die Abschirmung nicht ganz so gut mehr ist für heutige Tagen oder eher wichtiger heutige Technik. Ich wurde als absolut Minimum Cat 6a empfehlen, wobei aber heutzutage die Preisen von Cat 7 so „günstig“ geworden sind dass das finanzielle Unterschied zwischen Cat 6a und Cat 7 sich das kaum noch lohnt, und deshalb eigentlich die minimale Empfehlung Cat 7 wäre. Das Vorteil beim Cat 7 ist eigentlich wieder die verbesserte Abschirmung vom Kabel in der Kabelmantel damit Streusignale von Außen so viel wie möglich draußen gehalten werden am wichtigsten. Speziell wo man viele Kabel rumliegen hat lohnt es sich da eine höhere Cat „Kategorie“ zu nehmen, speziell da vermutlich die wenigsten von uns die Spannungskabeln (230V und Netzteilkabeln) separieren von den Signal- & Datenkabeln.

Weiter mit Teil 2.

Hallo Markus,

Weiter mit Teil 2:

Ich mach das wo möglich aber, in meinem Studio habe ich unterschiedliche Kabelkanäle für Spannungskabel (hinten unten am Studio-Tisch, also 230V Kabel und Netzteilkabel) und Signal- & Data-kabeln in separate Kabelkanäle (hinten oben auf dem Studio-Tisch). Leider nicht ganz perfekt weil hier und da es sich kaum vermeiden lässt das sich die zwei unterschiedlichen Kabeltypen sich kreuzen aber mindestens eine kleine Verbesserung.

Zwischen zum Beispiel die verschiedene Eurorack Racks die bei mir wegen Platzmangel leider nicht alle zusammen stehen können habe ich mit Doepfer A-180-9 Modulen die Eurorack Racks mit einander Verbunden durch Cat 7 und auch Cat 8 Kabeln. Bei längere Abständen benützte ich Cat 8 und dort wo sehr viele Kabeln zusammen kommen und wo es weniger wichtig ist (auch aus Kostengründen) dann „nur“ Cat 7.

Muss/soll natürlich jeder für sich entscheiden, aber wie gesagt, ich wurde doch als Minimum Cat 6a empfehlen da es eine bessere Abschirmung hat (was übrigens bei Cat 7 noch mal ein Faktor besser ist) und man sich dann besser „wappnet“ gegen Einstreusignalen.

Noch mal vielen Dank für dein interessanten Artikel und auch das bisschen Humor dabei :-) Viele Grüße, Garfield.

@Garfield Modular Das stimmt. Ich würde allerdings ohnehin eher die Kabel aus dem Bühnenbereich verwenden und nicht die Billigvariante aus dem Installationsbereich. Aber je besser der Kabelschirm desto weniger Theater hat man im Ernstfall, wenn viele Störquellen auf der Bühne sind. Das stimmt schon. Ich muss mal bei Thomann schauen, ob es bei den Bühnenkabeln überhaupt schon Cat7 oder 8 gibt.

Update: Gibt es, hauptsächlich aber auf der Trommel für Multicore-Anwendung, kürzer überteuert von Sommercable oder als Installationskabel.

Hallo Markus, vielen Dank für diese umfangreiche Tipp-Sammlung aus der Keyboarder-Praxis! Ich kann aus Erfahrung nur bestätigen, dass man an Hardware und Kabeln auf keinen Fall sparen sollte.

Ich verwende seit Jahren einen Ultimate AX-48 Pro B Plus Keyboardständer mit Mikrofongalgen. Die Übertragung des Körperschalls kann man mit einer elastischen Mikrofonklemme wie z.B. der Shure A55M vermeiden. Die funktioniert bei mir sehr gut. Eine sperrige Spinne muss also nicht unbedingt sein.

@mhagen1 Hallo, ist der Durchmesser der Shure A55M Halterung denn auch groß genug für Mikrofone von Sennheiser & Co, die einen etwas größeren Druchmesser haben als die sehr schlanken Shure Mikrofone wie SM58 etc.?

@Markus Galla Der Haken ist, dass es da leider eine Designänderung bei Shure gegeben: Die A55HM, die ich verwende, ist offen. Da passen auch z.B. meine Sennheiser e935 rein, die einen Durchmesser von ca. 29 mm haben. Leider gibt es die A55HM nicht mehr. Die neueren A55M sind geschlossen und mit 24-25 mm angegeben, passend für PG48/57/58, SM48/57/58, Beta 57/58. Das wird bei Mikrofonen mit dickeren Durchmessern schwierig. Ich habe mir eine A55M als Reserve bestellt und werde mal ausprobieren, ob die e935 vielleicht doch passen.

Was bei vielen Keyboardständern aber problematitisch ist, sind die Abstände zur zweiten Auflage. Erst recht für Keyboarder, die mehr im Stehen spielen (ich glaube, die Tische gehen einigermaßen).

Hier sind Abstände und Neigungswinkel meist zu groß.

Zudem verdeckt das obere dann oft das Bedienfeld des unteren.

Eine Anordnung, die zumindest annähernd dem einer 2 manualigen Orgel entspricht, scheint es nicht zu geben.

Ich komme zwar nicht von der Orgel, aber trotzdem dürfte das doch zumindest eine sinnvolle Einstellalternative sein.

Der Spider mit einer zweiten, geraden Auflage geht zwar halbwegs, muss aber nach jedem Transport wieder neu in der Höhe eingestellt werden… Für Live ein Zeiträuber und auf Dauer anfällig.

Ich werde mir wohl jetzt in einen Hercules Z-Ständer zusätzliche Löcher machen lassen…

—————————–

Kabel:

Ich hatte mal zwischen DI- und Stage-Box (also Kabel vom Verleiher) ein Kabel mit verdrehter Phase.

Dementsprechend war auf dem Monitor (Mono) fast alles zu leise, da es durch die Mitte kam. Lediglich die Orgel war aufgrund des Stereo-Leslie-Effekts einigermaßen zu hören, und einige Stereo-Delays und sonstige bewusste Stereoanteile.

In einer Set-Pause Kabel getauscht, und mir sind beim nächsten Ton die Ohren weggeflogen.

Auf den Lösungsansatz ist übrigens nicht der Techniker gekommen.

@Jokukey Für das Spielen im Stehen eigenen sich eher die Säulenstative. Wenn man die Anordnung einer Orgel möchte, muss man meistens etwas tricksen. Ich kennen zum Beispiel Keyboarder, die für die untere Ebene ein Tischstativ nutzen und für die obere Ebene ein zusätzliches X-Stativ.

@Markus Galla Oh ich spiele auch eher im Stehen und habe über die Jahre stets gute Erfahrung mit einem K&M 18880 System gemacht, ergänzt durch zwei weitere Ebenen durch K&M 18881 und K&M 18882. Dieses System – einmal auf die eigene Größe eingestellt – trägt stabil auf der unteren Ebene auch schwere Masterkeyboards und darüber dann „normale“ 61er Synths und lässt sich nach dem Gig schnell zusammenfalten und verstauen. Einziger Nachteil aus meinem persönlichen Empfinden: mal eben schnell die Höhe verstellen, insbesondere der Beine, ist dann doch eher frickelig und nichts was man mal eben auf der Bühne unter Zeitdruck machen will. Ebenfalls bietet es kein Kabelmanagement.

Bei den meisten Stativen für zwei Keyboards sind die Geräte leider zu weit auseinander, um sie ergonomisch spielen zu können. Das liegt leider auch am Gerätedesign. Früher hatten einmanualige Hammondclone den Zugriegelsatz und Bedientaster links neben der Tastatur. Die Oberseite war ein Holzbrett, auf dem man einen Synth stellen konnte…..fertig!

Was Keyboardständer angeht, ist man als Mensch mit >1,90m meist auf verlorenem Posten. Da passt vor allem der Spider (Pro) von K&M ganz gut, wobei ich beim Pro die obere Auflage durch eine gerade ersetzt habe.

Zum Thema Keyboardständer aus Drum-Rack-Teilen… es muss nicht immer Gibraltar sein. Die meisten Sachen kann man auch mit Rackstangen von z.B. Dixon und den „normalen“ Gußeisenklammern, die es im Handel (z.B. Drum-Tec) gibt bauen. Der große Vorteil ist, es lassen sich da überall zusätzliche Anbauten gestalten. Ein zusätzliches Keyboard seitlich schräg, ein Ablage für Mixer im unteren Bereich…. alles schnell gebaut. Und es nicht einmal allzuviel handwerkliches Geschick notwendig, um die Rohre auf eine gewünschte Länge zu bringen (okay, dafür gibt es zur Not auf ein Spezialwerkzeug)

Mit ein bisschen fummeln, passen auch die Jaspers Zusatzarme auf die Drumrack-Rohre.

Nachteil ist dabei natürlich: Auf- und Abbauzeit ist je nach Komplexität nicht ohne.

@KOEminator Als großer Keyboarder (ebenfalls >1,90m) kann ich s.o. das K&M 18880 nur empfehlen wenn es kein Säulensystem sein soll. Schon einmal getestet?

@amyristom Ich hab hier noch den Omega Pro vom selben Hersteller am Start, da gibt es noch ein paar cm mehr Höhe.

Hängt am Ende auch vom genutzten Instrument ab. Wenn ich mein RD700GX neben die Keystation 61 lege, dann liegen beim Roland die Tasten durch die Hammermechanik schon mal technisch bedingt ein paar cm höher, für mich dann größerer Spielkomfort.

Topp Artikel, vieles kann ich so aus eigener langjähriger Erfahrung unterschreiben. Ein Nachteil der Scherenstative – aus eigenem subjektiven Empfinden zumindest – möchte ich hier noch ergänzen: und zwar, dass prinzipbedingt Höhe der Ablage und die Breite der Ablage nicht unabhängig voneinander einstellbar sind. Dies macht sich besonders negativ bei breiten Keyboards (88er Masterkeyboards) wie auch bei kleinen Synths (z.B. einem Moog Sub37 oder Subphatty und vergleichbarem) schnell negativ bemerkbar: Soll ein 88 Tasten Keyboard darauf stabil stehen, muss die Ablage breit sein, dann ist ein Scherenstativ prinzipbedingt aber gleichzeitig sehr tief eingestellt. Das geht noch beim Sitzen, aber nicht beim Stehen. Umgekehrt ist das Stativ bei kleinen Synths immer sehr hoch eingestellt. Suboptimal wenn man sitzender Spieler ist.

@amyristom Ja, das stimmt. Wobei ich schwere 88er Tastaturen mit Hammermechanik nicht mehr auf ein Scherenstativ stellen würde. Aber selbst bei den meisten Säulen gibt es bei den langen 88ern einen Kipppunkt. Hier sind einfach die Tische sicherer.

@Markus Galla Btw hat hier auch ein modulares Tischsystem wie angesprochenes K&M 18880 einen Nachteil bei kleinen Synths mit 3 Oktaventastatur oder weniger: bedingt durch seinen festen Abstand der tragenden Säulen ist der Abstand der Ablageträger zu weit für die Abnahme von kleinen Synths und somit untauglich.

Merke daher: Bei der Wahl des Ständers nicht nur nach persönlichen Präferenzen gehen sondern auch ganz genau im Vorfeld schauen, welche Synthgrößen der Ständer aufnehmen können muss!

Ich bin grad bei der Suche nach einem vernünftigen Stativ auf eine Marktlücke gestoßen: Ich such was, mit dem ich (eigentlich Bassist) kleine Synths auf Stehhöhe bekomme, z.B. meine Bass Station 2 oder ein 3-Oktaven Midikeyboard. Zum Synthbass-spielen reicht das. Die üblichen Systeme sind mir aber alle zu sperrig und zu schwer, gerade weil ich viel im ÖPNV unterwegs bin. Am besten sollte ein Ständer zusammengeklappt gut in mein Peli-Case passen, in dem auch der Synth und meine Effekte sind. Aber Snareständer gehen nicht hoch genug und Percussionständer haben wieder eine sperrige Auflageplatte. Stabile Notenpulte (z.B. Orchesterpulte) haben auch eine große Platte, vorne eine nervige Kante, die auch umgedreht nervt, weil da ja die Kabel rausmüssen und den Kippunkt nicht mittig genug, also schlecht ausbalanciert. Ich hab da auf dem Markt noch keine Schöne Alternative gefunden, vielleicht fällt einem User ja was ein?

Ich finde diese Black Panther Teile absolut genial. Aber meine Wunschkonfiguration kostet knapp 900 Euro. Und weil ich das ganze zwei mal bräuchte, wird mir das leider zu teuer. Aber die ganze Optik und Funktionalität ist sooooo sexy! Da wurde in sehr vielen Punkten wirklich mitgedacht. Wenn ich da nur an die Steckerleisten denke…. Klar, könnte man auch billiger haben, dann noch ne Packung Kabelbinder usw… Aber das ist einfach nicht das selbe…