Moderner Monitorcontroller im Vintage-Look

Inhaltsverzeichnis

Der spanische Hersteller Heritage Audio, rund um Gründer Peter Rodriguez und seinem 15-köpfigen Team, hat in seinem 13-jährigen Bestehen bereits einige 19-Zoll-Geräte, 500er-Module, Interfaces, Monitorcontroller und mehr auf den Markt gebracht. Vor Kurzem konnte Heritage Audio uns ja bereits mit dem Herchild 670, ein äußerst gelungener Klon des legendären Fairchild 670 Kompressors, begeistern. Alle Produkte des Unternehmens weisen einen deutlichen Vintage-Look auf und richten sich auch klanglich an Liebhaber dieser mittlerweile etwas vagen Definition. Für die jüngere Generation sind ja schließlich die 90er bereits Vintage. Um Heritage mal selbst zu zitieren: „Alle unsere Bemühungen zielen darauf ab, Aufnahmegeräte zu entwickeln, die den Klang und Charakter des Audios der 70er-Jahre beibehalten und sie an die Bedürfnisse der heutigen Musikschaffenden anzupassen.“

Der Monitorcontroller im Überblick

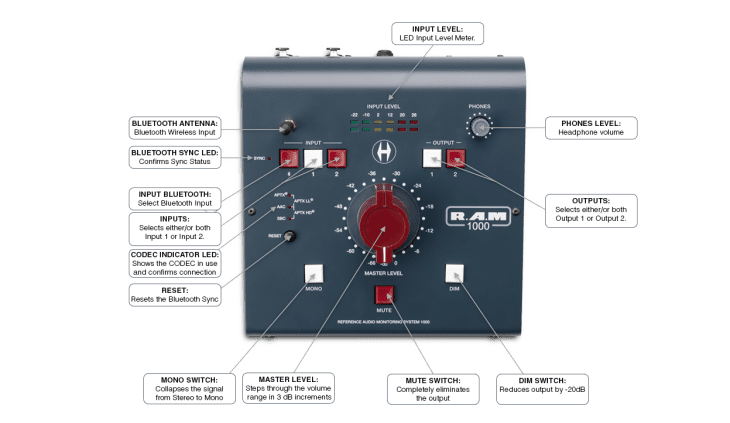

Nachdem wir bereits die beiden Monitorcontroller Baby R.A.M und R.A.M2000 im Test hatten, widmen wir uns heute dem Modell R.A.M. 1000. Die Abkürzung R.A.M steht für Reference Audio Monitoring (System) und die bereits benannten R.A.M-Modelle komplettieren sich durch das 5000er-Modell (für Surround). Hier die wichtigsten Spezifikationen des R.A.M 1000 zur Übersicht:

- 24-stufiger Drehschalter in 3 dB Schritten

- Mono/DIM/Mute-Funktion

- Bluetooth-Konnektivität

- LED-Meter für Eingangspegel

- REC-/MON-Schalter für Output 1 (Eingang 1 kann direkt auf Ausgang 1 geroutet werden)

Wozu überhaupt ein Monitorcontroller?

Einige werden sicherlich schon mit dem Thema vertraut sein, für alle anderen mal ein Versuch einer einfachen Erklärung. Wie der Name Monitorcontroller bereits erahnen lässt, dient ein solcher in erster Linie zum Kontrollieren der Abhörmonitore, genauer gesagt deren Lautstärke. Nun könnte man natürlich die Lautstärke zuerst einmal an den Monitoren selbst, am Interface und/oder innerhalb seiner DAW einstellen. Das bringt jedoch ein grundliegendes Problem mit sich: Selbst wenn man die Eingangslautstärke der Monitore sehr niedrig einstellt, erhält man in den meisten Fällen ein viel zu lautes Ausgangssignal. Stellt man wiederum die Ausgangslautstärke, die ja vor der D/A-Wandlung stattfindet, zu niedrig ein, führt das zu einer zu niedrigen Wortbreite – sprich der Dynamikumfang ist zu gering. Eine Absenkung von -6 dB kann bereits zu einer Verringerung von 1 Bit führen. Abgesehen davon läuft man aber auch Gefahr bei Software-Fehlern oder einfach unbedachter Handhabung (z. B. Wechsel von DAW mit niedrigem Pegel zu einem Audio-Player mit hohem Pegel) seine Monitore mit viel zu hohem Pegel zu füttern. Das kann dann den Monitoren und vor allem aber auch den Ohren einen erheblichen Schaden hinzufügen. Mit einem Monitorcontroller erübrigen sich all diese Probleme, da die Lautstärke erst nach der Wandlung geregelt wird.

Weitere typische Merkmale eines Monitorcontrollers sind das schnelle Wechseln zwischen mehreren Monitorpaaren für einen A/B-Vergleich, das Überprüfen auf Monokompatibilität und das Stummschalten einzelner Kanäle bei Surround-Setups. Hier muss man schließlich häufig überprüfen, ob beispielsweise Signale für den Center-Kanal auch wirklich nur dort zu hören sind oder was der LFE-Kanal gerade so von sich gibt.

Der kleine Bruder Baby R.A.M richtet sich ja eher an Hobby- und semiprofessionelle Musiker. Den R.A.M 1000 kann ich mir sowohl in semiprofessionellen, als auch in professionellen Studioumgebungen sehr gut vorstellen.

Haptik und Verarbeitung des R.A.M 1000

Der R.A.M 1000 ist recht klobig und fühlt sich mit seinen etwas mehr als 1,6 kg bereits auf den ersten Eindruck hochwertig an. Mit Abmessungen von 190 x 85 x 200 mm (B x H x T) sollte man auch einen angemessen Platz auf seinem Tisch finden. Hier steht er auch bombenfest, ohne zu wackeln. Auffällig ist natürlich der sehr große mittige Drehschalter – der wohlgemerkt ein Abschwächer und kein Verstärker ist. Ordentlich laut ist er auch beim Einrasten und die Haptik finde ich für seinen Zweck großartig. Das ist aber natürlich Geschmacksache, einigen wird das sicherlich nicht gefallen.

Da die aktive Elektronik auf ein Minimum beschränkt und somit das Dämpfungsglied gepuffert ist, garantiert Heritage Audio eine vernachlässigbare Verfärbung und kein Rauschen. Auch der kleine Drehregler für den Kopfhörerausgang ist sehr griffig und rastet spürbar deutlich ein – und zwar an insgesamt 40 Punkten.

Die 8 Druckknöpfe unterteilen sich in 3 Knöpfe für den Input-Bereich, 2 Knöpfe für den Output und jeweils 1 für Mono, Mute und Dim. Im Vergleich zu dem Gehäuse und den Drehreglern wirken sie etwas billiger, aber keineswegs schlecht. Zuletzt gibt es noch einen kleineren, abgerundeten Reset-Knopf zum Zurücksetzen des Bluetooth-Sync. Zur Visualisierung gibt es außerdem ein LED-Meter für das Eingangssignal und LED-Indikatoren für Bluetooth-Sync und Bluetooth-Codec. Im Lieferumfang befinden sich zum Verbinden übrigens 2 USB-Kabel (Typ C auf Typ C und Typ C auf Typ A) und selbstverständlich liegt auch die benötigte Bluetooth-Antenne bei. Beim Handbuch wurde auf ein ausgedrucktes Exemplar verzichtet, das sich als überschaubare und verständliche PDF-Datei auf der Herstellerseite herunterladen lässt.

Die Ein- und Ausgänge am Heritage Audio R.A.M 1000

Auf der Rückseite finden wir verschiedene Buchsen für die Ein- und Ausgänge. Eingang 1 besitzt zwei Kombibuchsen, Eingang 2 zwei Klinkenbuchsen, Ausgang 1 zwei XLR-Buchsen und Ausgang 2 wiederum zwei Klinkenbuchsen. Am zweiten Eingang finden wir zusätzlich noch einen Schalter für +4 dBu und -10 dBV und einen weiteren an den Ausgängen für REC und MON. Auf Letzteres gehe ich später noch ein.

Mittig platziert ist der Kopfhörerausgang, den ich mir lieber an der Gehäuseseite gewünscht hätte. Hier scheint aber Heritage Audio generell etwas experimentierfreudig zu sein – bei anderen Modellen sind bspw. Ein- und Ausgänge vertauscht und der Kopfhörerausgang seitlich. Darunter liegt der USB-C-Eingang sowie eine Erdungsschraube. Der USB-C-Eingang dient zur Stromversorgung des Controllers, einen An/Aus-Schalter sucht man beim R.A.M 1000 vergeblich. Hier noch mal die Anschlüsse im Überblick:

- 2 Line-Eingänge, 6,3 mm Klinke (symmetrisch, umschaltbar +4 dBu / +10 dBV)

- 2 Line-Eingänge, Combo XLR/6,3 mm Klinke

- 2 Line-Ausgänge, 6,3 mm Klinke (symmetrisch)

- 2 Line-Ausgänge, XLR

- Stereo-Kopfhörerausgang, 6,3 mm Klinke

- USB-C für externes Netzteil

- Bluetooth

Die Bluetooth-Synchronisierung

Um eine bestmögliche Übertragungsqualität zu gewährleisten, enthält der R.A.M 1000 alle aktuellen Codec-Optionen (aptX, aptX LL, aptX HD, AAC, SBC). Im Wesentlichen unterscheiden sich die Codecs zwischen Energieeffizienz und Klangqualität. SBC ist ein Standardcode den jedes Bluetooth-Gerät mit an Bord hat und hat einen geringen Energieverbrauch. Er hat eine Auflösung von bis zu 16 Bit/48 kHz und eine mögliche Datenrate von bis zu 328 kbit/s. Für Apple-Produkte gibt es den AAC-Code, der qualitativ etwas besser als der SBC-Code ist und eine Auflösung von bis zu 24 Bit/44,1 kHz aufweist. Die Datenrate ist hier mit 250 kbit/s allerdings etwas niedriger.

Der aptx-code schafft maximal 16 Bit/48 kHz bei einer Datenrate von 352 kbit/s und liefert eine bessere Qualität. Noch besser ist hier natürlich aptX-HD bei 24 Bit/48 kHz und einer Bitrate von 576 kbit/s. Die beiden Ls bei aptX LL stehen übrigens für Low Latency. aptX ist generell jedoch weniger verbreitet und wird von Apple iPhones und iPads sogar gar nicht unterstützt. Der qualitativ beste Codec wird aber ohnehin automatisch gewählt und sobald ein Gerät verbunden ist, leuchtet die entsprechende LED auf.

Der Heritage Aduio R.A.M 1000 in der Tonstudiopraxis

Im Prinzip gilt: Anschließen und loslegen. Der passive 24-Stufen-Drehschalter soll für eine Präzision in jeder Position sorgen und bietet eine Auflösung von insgesamt 64 dB Dämpfung in 3-dB-Schritten. Die Rasterung mag etwas hoch klingen, zum ausschließlichen Pegeln von Summensignalen ist das aber völlig in Ordnung. Mit dem DIM-Button senkt man den Pegel um 20 dB und mit dem Mute-Button um 100 dB ab. Auf der Rückseite befindet sich in der Output-Sektion die Taste REC/MON. Im Monitor-Modus (MON) verhält sich Ausgang 1 ganz normal wie Ausgang 2 und folgt der Einstellung des Laustärkereglers. Im Aufnahme-Modus (REC) hat dieser keinen Einfluss mehr auf den Ausgangpegel, der an Ausgang 1 anliegt. Das ist z. B. praktisch, wenn man ein Signal zur Aufnahme an sein Interface senden und gleichzeitig die Wiedergabe seiner DAW überwachen möchte. Alle Eingänge sind übrigens auch gleichzeitig wählbar.

Der Klang des R.A.M 1000

Der Klang des R.A.M1000 ist absolut neutral, was neben Verarbeitung und Funktionsumfang auch schon alles ist, was einen guten Monitorcontroller ausmacht. Die Einfügedämpfung beträgt weniger als 0,2 dB. Zum Vergleich hatte ich zwar noch einen SPL SMC 2489 zur Verfügung, allerdings hat dieser keinen Kopfhörerausgang, den ich hätte vergleichen können. Bei der Qualität des R.A.M 1000 spielt das aber auch gar keine Rolle, die ist nämlich für mein Empfinden wirklich makellos. Zumindest, was den Klang an sich betrifft, hier konnte ich weder eine Färbung noch ein Rauschen erkennen. Leichte Knacksgeräusche gab es jedoch beim Mono-Taster (beim Aktivieren und Deaktivieren) und bei den Mute- und DIM-Tastern (nur beim Deaktivieren). Qualitativ konnte ich sonst zwischen beiden genannten Geräten keinen Unterschied erkennen. Beim Wechseln der Ein- und der Ausgänge konnte ich übrigens keinerlei Knackser feststellen.

:-) Neuer Wein in alten Schläuchen :-)

Hallo,

Danke für den Test:

Gibt es eigentlich auch dedizierte 4-Kanal Monitorkontroller?

Freundlich,

Hendrik