Live Recording für Musiker und Bands

Es ist unbestritten: Live Recordings sind vielfach beliebter als Studioproduktionen. Das gilt insbesondere für Bands, die in den rockigeren Gefilden zuhause sind. Das Flair und der Druck, den eine Band live erzeugt, will sich im Studio oft nicht so recht erzeugen lassen. Eine Performance ist eben anders, wenn sie vor Publikum geschieht. Besonders die Publikumsreaktionen sind das i-Tüpfelchen und erzeugen diese besondere Atmosphäre, die ein Live Recording erst so richtig interessant machen. Doch wie kann das einer aufstrebenden Band mit geringen finanziellen Mitteln gelingen?

Live Recording: Früher und heute

Insbesondere in den 80er Jahren waren Recording Trucks das Maß aller Dinge, wenn es um die Live-Aufnahme von Konzerten ging. Diese Trucks verfügten über feinste Technik und glichen einem Tonstudio auf Rädern. Bandmaschinen, große analoge Mischpulte, analoge Kompressoren, EQs und vieles mehr gehörten zur Grundausstattung. Ein Recording Engineer bediente das Equipment. Die Instrumente auf der Bühne wurden entweder doppelt mikrofoniert oder die Signale per Splitter auf FoH-, Monitor- und Recording-Pult verteilt. Der Aufwand für solche Produktionen war riesig, bedurfte sehr intensiver Planung und viele Absprachen mit den FoH- und Bühnentechnikern und dementsprechend teuer. Für Bands, die nicht zu den Stadionhelden der 80er Jahren gehörten, war so eine Aufnahme nicht zu finanzieren.

Dire Straits, Queen, Iron Maiden, Deep Purple, Rolling Stones – viele bekannte Stars nutzten den Rolling Stones Mobile Recording Truck für ihre Live Alben. Quelle: https://www.studiobell.ca/rolling-stones-mobile-studio

Wer Glück hatte und bekannt genug war, ergatterte eventuell eine Radio-Übertragung, die dann als Mitschnitt später veröffentlicht werden konnte. Leider waren die Bootlegger oft schneller und so wurden diese Mitschnitte schon auf dem Schwarzmarkt gehandelt, bevor die eigene Plattenfirma überhaupt tätig werden konnte. Die Bootleg-Szene boomte zu dieser Zeit, da offizielle Live-Mitschnitte von Konzerten dementsprechend rar waren. Die Qualität dieser illegalen Aufnahmen, die mit einfachsten Mitteln auf Kassetten aufgenommen und davon vervielfältigt wurden, war häufig erschütternd. Dennoch waren diese Aufnahmen hoch begehrt und ich erinnere mich an große Schallplattenbörsen, bei denen ich als Jugendlicher viel Geld in diese aus heutiger Sicht katastrophalen Aufnahmen gesteckt habe.

Manchmal gelangten auch Mitschnitte, die Roadies mit einem Kassettenrecorder am FoH-Platz gemacht haben, in den Umlauf. Bootlegger wurden immer pfiffiger und mit dem Aufkommen von drahtlosem InEar Monitoring wurde kurzerhand das Frequenzspektrum am Auftrittsort nach diesen Signalen gescannt und diese mitgeschnitten. Ähnlich wie die Stereo-Mitschnitte aus dem FoH-Pult fehlt diesen Aufnahmen jedoch vor allem eines: die Atmosphäre. Publikumsreaktionen sind kaum oder gar nicht zu vernehmen. Der Mix ist unausgeglichen und klingt häufig sehr flach. Einige Bootlegger mischten deshalb später den Mikrofonmitschnitt anderer Bootlegger mit diesen direkten Aufnahmen. Der Mix mehrerer solcher Bootlegs aus verschiedenen Quellen konnte sich durchaus hören lassen. Es gibt Bands, die solche begehrten Bootlegs aufgrund ihres großen Erfolgs anschließend offiziell veröffentlicht haben.

Live Recordings waren so beliebt, dass Bootlegger viel Geld mit illegalen Konzertmitschnitten verdienten – sehr zum Ärger der Künstler und deren Labels

Zurück zur Aufnahmetechnik: Mit der Verbreitung von digitalen Mischpulten und dem HD-Recording wurde es einfacher, Live Recordings durchzuführen. Da digitale Mischpulte einfach eine 1:1 Kopie des anliegenden Signals erstellen können, muss dieses Signal nur noch auf ein geeignetes Medium aufgezeichnet werden. Zusätzlicher Aufwand wie Mikrofon-Splits oder gar eine gesonderte Mikrofonierung entsteht nicht. Somit kann auf zusätzliches Personal oder einen Recording Truck verzichtet werden. Die aufzunehmenden Signale werden einfach am Digitalpult abgegriffen und per HD-Recording mit einem Computer oder direkt auf einer am Pult angeschlossenen Festplatte aufgezeichnet. Der Mix findet später im Studio statt. Auf diese Weise wird die heutzutage gängige Praxis erst ermöglicht, schon wenige Tage nach dem Konzert einen offiziellen Live-Mitschnitt zu veröffentlichen. Gute Beispiele dafür findet man vor allem bei Mark Knopfler und auch Bruce Springsteen. Der Verkauf erfolgt dabei auf USB-Stick, per MP3 oder FLAC-Download oder auf CD.

Live Recording für Bands: Vorüberlegungen

Wie bereits zuvor beschrieben, liegt der Reiz von Live Recordings vor allem in der Atmosphäre, die durch die Publikumsreaktionen entsteht: Sei es das Mitsingen von Songs, der Applaus oder Zwischenrufe, Publikumsreaktionen sind das A und O für eine gelungene Live-Aufnahme. Doch wie können wir diese Atmosphäre einfangen? Die Bühnenmikrofone sind dafür nur bedingt geeignet. Durch ihre starke Richtwirkung unterdrücken sie rückwärtigen Schall stark und dementsprechend auch die Publikumsreaktionen. Der Schlüssel liegt in eigenen Mikrofonen für das Publikum. Diese sogenannten Audience Mics (manchmal auch Atmos genannt), werden meistens am Bühnenrand aufgestellt und zeigen direkt ins Publikum.

Eine weitere Überlegung betrifft den Abgriff der Signale und die Frage, ob ein späterer Mix vorgenommen werden soll oder nicht. Es kann sehr reizvoll sein, den Fans direkt nach dem Konzert einen Mitschnitt als Erinnerung zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall wird man auf eine langwierige Nachbearbeitung verzichten und ein guter Stereo-Mitschnitt ist ausreichend. Möchte man eine offizielle Live-CD veröffentlichen und später die aufgenommenen Signale noch bearbeiten beziehungsweise Fehler ausmerzen, ist es unabdingbar, jedes Instrument einzeln aufzuzeichnen. Dabei ist es schwieriger, einen guten Stereo-Mitschnitt zu erstellen als zunächst einfach nur „nackte“ Signale aufzuzeichnen und diese später in einer Studioumgebung zu mischen.

Die technischen Gegebenheiten vor Ort spielen eine große Rolle für das Recording. Wer mit eigener FoH-Technik unterwegs ist, hat auch die Kontrolle über den Mitschnitt. Wird fremde Technik genutzt, zum Beispiel von einer Rental Company, die die Veranstaltung betreut, sind umfangreiche Absprachen notwendig. Klärt vorher, ob der von euch gewünschte Mitschnitt möglich ist. In der Regel ist das kein Thema. Fast immer kann mindestens die Stereo-Summe auf einen USB-Stick mitgeschnitten werden. Digitalpulte verfügen außerdem über zahlreiche Schnittstellen, an die ein eigenes Aufnahmegerät oder ein Computer angeschlossen werden können. Vielleicht bietet euch der FoH-Techniker auch einen Stereo- oder Mehrspur-Mitschnitt an, den er euch dann als Datei zur Verfügung stellt. Wichtig ist, vorher zu kommunizieren und den Techniker nicht erst beim Aufbau oder Soundcheck mit dem Vorhaben zu überfallen.

Im Folgenden zeige ich euch einfache Möglichkeiten, wie ihr einen Live-Mitschnitt erstellen könnt.

Audience Mics

In der Regel werden mindestens zwei Mikrofone genutzt, häufig Kondensatormikrofone mit Super-/Hyperniere oder Keulencharakteristik. Welche Charakteristik man wählt, hängt am Ende auch mit der Breite der Bühne, dem Abstand des Publikums von der Bühne und eben der Raumgröße zusammen. Hier hilft oft das Experimentieren. Auf den Audience Mics ist immer auch die PA und das Monitoring zu hören. Um das Übersprechen der Lautsprecher auf diese Mikrofone zu minimieren, werden sie mit ihrer unempfindlichen Seite zu den Lautsprechern hin ausgerichtet. In der Regel ist das die Rückseite des Mikrofons (Ausnahme: Kugelcharakteristik). Dennoch wird die PA auf den Audience Mics zu hören sein. Problematisch wird das vor allem dann, wenn die Audience Mics zu direkt aus dem Mischpult aufgenommenen Signalen gemischt werden. Durch Laufzeitunterschiede zwischen dem Direktsignal aus dem Mischpult und der Zeit, die das PA-Signal benötigt, um auf die Audience Mics zu treffen, entstehen im ungünstigsten Fall Kammfiltereffekte oder bei sehr großer Entfernung störende Echos. Aus diesem Grund stehen Audience Mics in der Regel auf einer Höhe mit der PA und zeigen von dort aus in Richtung Publikum. Laufzeitunterschiede werden somit gering gehalten. Werden die Signale im Multitrack-Verfahren aufgezeichnet und erst später gemischt, ist das nicht ganz so tragisch, weil später Laufzeitunterschiede in der DAW ausgeglichen werden können. Soll das Signal aber sofort als Stereo-Mitschnitt aufgezeichnet werden, ist dies ein wesentlicher Faktor. Ein Kopfhörer hilft, Laufzeitunterschiede und Kammfiltereffekte zu identifizieren.

Shotgun Mikrofone wie das Rode NTG2 eignen sich prima als Audience Mic

Eine andere Herangehensweise für die Audience Mics schlägt Bobby Owsinski vor: In geschlossenen Räumen hängt er diese ungefähr in der Raummitte von der Decke ab. Genutzt werden Mikrofone mit Kugelcharakteristik. Da diese Herangehensweise für die meisten Leser nicht praktikabel sein dürfte, sei dies hier nur am Rande erwähnt.

Stereo-Recording

Für einen Stereo-Mitschnitt gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist es, direkt per Field Recorder das Konzert aufzuzeichnen. Ist der Sound im Saal sehr gut, gelingen so unter Umständen tolle Aufnahmen. Ist der FoH-Platz gut gewählt, bietet sich dieser als Aufstellungsort für den Field Recorder an. Der FoH-Platz ist meistens auch etwas geschützter als andere Plätze im Zuschauerraum. Dazu positioniert man den Field Recorder am Besten auf einem Mikrofonstativ und fährt dieses hoch über die Köpfe des Publikums. Bitte dabei beachten, dass bei ausgelassener Stimmung gerne auch mal mit den Händen über dem Kopf geklatscht wird. Möchte man nicht nur das Klatschen auf der Aufnahme haben, sollte das bei der Wahl der Höhe des Stativs mit berücksichtigt werden. Ein Tipp für Orchesteraufnahmen: Der Dirigentenplatz erweist sich hier oft als perfekter Ort für den Field Recorder. Bei sehr guten Räumen kann auch ein etwas größerer Abstand gewählt werden.

Günstiger geht es kaum: Stereo-Live Recording mit dem Zoom H1n für unter 100 Euro

Die zweite Möglichkeit des Stereo-Recordings ist der Mitschnitt direkt aus dem Pult. Das kann entweder mit einem externen Recorder geschehen oder, im Falle vieler Digitalpulte, direkt auf einen USB-Stick. Zu beachten ist dabei, dass möglichst nicht der FoH-Mix mitgeschnitten wird, sondern ein gesonderter Mix, der über einen Bus oder eine Mischpult-Matrix ausgegeben wird. Warum ist das so wichtig? Der FoH-Mix ist immer eine Mischung aus Direktschall von der Bühne, Monitor-Sound und PA-Sound. Auf der Bühne oder im Monitorweg sehr laute Instrumente sind im FoH-Mix leiser enthalten als alle anderen leisere Instrumente. Stimmen und Keyboards sind deshalb in der Regel bei solchen Aufnahmen viel zu laut, während Schlagzeug, Bass und E-Gitarre unterrepräsentiert sind. Außerdem sind sämtliche Fader-Bewegungen und Bearbeitungen am EQ auch auf der Aufnahme zu hören. Ist der Raum bereits akustisch recht aktiv, wird kaum Hall benötigt. Aufnahmen des FoH-Mixes klingen deshalb meistens sehr trocken und flach. Auch Anpassungen am Master-EQ gelangen unweigerlich auf die Aufnahme.

Besser ist es, einen separaten Stereo-Bus zu verwenden. Dieser sollte „pre Fader“ geschaltet sein und somit unabhängig von Fader-Bewegungen. Per Kopfhörer wird nun beim Soundcheck ein gesonderter Mix für den Stereo-Mitschnitt eingestellt. Steht dieser Mix, regelt ihr die Audience Mics leicht hinzu. Achtet nun auf Verfärbungen im Klangbild oder störende Echos. Es ist wichtig, die Audience Mics nicht zu laut zu machen. Stellt man später fest, dass der Applaus gerne hätte etwas lauter sein können, lässt sich dieser leicht am Rechner etwas nach oben ziehen, da dieser in der Regel ja in den Spielpausen der Band zu hören ist.

Noch komfortabler ist ein Vierspurmitschnitt, wie ihn der Zoom H4n Pro Field Recorder erlaubt. Dieser kann gleichzeitig das Signal der integrierten Mikrofone und zwei weitere per Kabel angeschlossene Signale aufzeichnen. Später liegen somit der Direktmitschnitt aus dem Pult und das Stereo-Mikrofonsignal (Audience) getrennt als Dateien vor und können dann im Rechner gemischt werden. Solche Mitschnitte führen bereits zu sehr professionell klingenden Ergebnissen. Stellt ihr den H4n Pro am FoH-Pult auf, achtet darauf, später die Mikrofonspuren entsprechend des Laufzeitunterschieds zwischen Direktsignal und Mikrofonsignal in der DAW zu verzögern. Eine Alternative ist, den H4n Pro am Bühnenrand aufzustellen und die Mischpultsignale einfach an der Stagebox abzugreifen. So lassen sich erneut die Laufzeitunterschiede minimieren.

Der perfekte Einstieg in das Live Recording gelingt mit dem Zoom H4n Pro. Zusätzlich zu den beiden integrierten Mikrofonen können über zwei Eingänge weitere Line- oder Mikrofonsignale mitgeschnitten werden (zum Beispiel ein Mix aus dem Mischpult)

Multitrack Recording

Wer „höher“ hinaus möchte, erstellt Multitrack Recordings von seinen Live-Auftritten. Das ist besonders für diejenigen interessant, die zuhause über ein gut ausgestattetes Home Studio verfügen oder wenn die Aufnahmen für eine CD-Veröffentlichung vorgesehen sind. Der Aufwand für solche Aufnahmen ist sehr gering und es sind nur wenige Vorbereitungen zu treffen. Fast alle Digitalpulte verfügen über die Möglichkeit, Mehrspurmitschnitte per USB-Schnittstelle zu erstellen. Ein Laptop mit einer DAW und ein USB2-Kabel reichen, um alle anliegenden Signale aufzuzeichnen. Viele Hersteller von Digitalpulten liefern dazu gleich die passende Software mit: Behringer setzen auf Tracktion, Yamaha auf Nuendo Live, PreSonus auf Capture und Studio One Artist, Mackie auf ProTools First. In der Regel ist das Routing schon von Haus aus voreingestellt. Dennoch sollte unbedingt beim Soundcheck überprüft werden, dass auch alle Signale tatsächlich in der Software ankommen. Auch beim Multitrack Recording sind Audience Mics unverzichtbar. Achtet in jedem Fall darauf, dass die betreffenden Mischpultkanäle nicht auf den FoH-Master geroutet sind. Die Audience Mics sind nur für die Aufnahme bestimmt und nicht für die PA!

Das Behringer X32 Digitalpult eignet sich prima auch für das Live-Recording. Es kann entweder ein beliebiger Bus als Stereomix auf USB-Stick aufgenommen werden oder per USB2 32 Kanäle auf einem Laptop

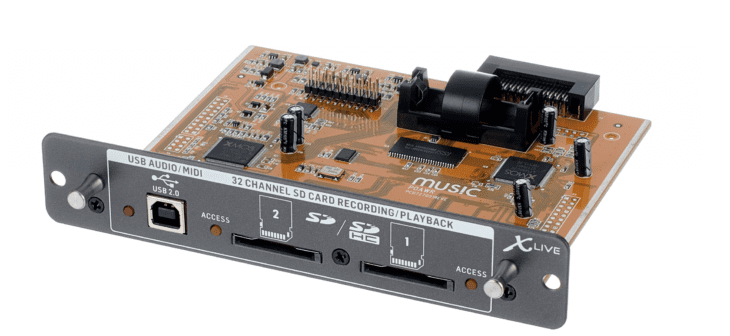

Besitzer eines Behringer X32 oder Midas M32 können sich das Leben durch den Nachkauf der X-Live Karte noch leichter machen. Die X-Live Karte gestattet die Aufnahme von 32 Spuren auf handelsüblichen SD-Karten. Zwei SD-Karten finden in den X-Live Slots Platz. Ist eine Karte voll, setzt X-Live die Aufnahme nahtlos auf der zweiten Karte fort. Der Clou: Parallel gibt die X-Live Karte das Signal per USB2 aus. Es kann also gleichzeitig auf den SD-Karten und auf einem Laptop aufgezeichnet werden. So lässt sich preisgünstig bei wichtigen Konzerten ein Redundanzsystem aufbauen. Die X-Live Karte verfügt zudem über einen Batteriepuffer, der sie im Falle eines Stromausfalls am Mischpult mit Strom versorgt, sodass die gerade geschriebene Datei ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann. Ohne einen solchen Batteriepuffer wäre die Aufnahme fehlerhaft und damit verloren. Hier haben die Behringer Ingenieure sehr gut mitgedacht.

Die beste Investition für X32-Besitzer: Die X-Live Card gestattet die Aufnahme von 32 Spuren auf SD Card und simultan per USB auf einem Laptop

Hilfe, wir sind noch analog!

Auch Besitzer analoger Mischpulte finden günstige Möglichkeiten, Live-Aufnahmen zu erstellen. Neben der Tatsache, dass auch viele analoge Mischpulte mittlerweile über USB-Schnittstellen verfügen, um entweder zumindest ein Stereo-Signal aufzuzeichnen oder sogar alle anliegenden Signale getrennt, sind selbst ältere Pulte nicht sofort aus dem Rennen. Sind genügend Aux-Wege vorhanden, ist immer ein unabhängiger Stereo-Mitschnitt wie oben beschrieben möglich. Natürlich müssen in diesem Fall zwei Pre Fader Aux-Wege geopfert werden, um die Signale im Stereo-Panorama zu verteilen. Möchte man einen Mehrspur-Mitschnitt erstellen, hilft ein Audio-Interface mit ausreichend Eingängen weiter, zum Beispiel das Focusrite Scarlett 18i20. Viele alte analoge Mischpulte besitzen Direct Outs, die für das Recording der einzelnen Mischpultkanäle gedacht sind. Eine weitere Möglichkeit bieten die Inserts. Sind diese unbelegt, kann das Signal hier abgegriffen werden. Da die Inserts direkt nach der Gain-Stufe liegen, bleibt deren Signal unbeeinflusst von den Fader-Bewegungen und oft sogar vom EQ. Entweder nutzt man dafür Insert-Kabel, von denen nur der Send-Weg genutzt und in das Interface gesteckt wird, oder man lötet sich ein passendes Kabel mit einem TRS-Stecker auf der Mischpultseite und einem TS-Stecker auf der anderen Seite, das nur den Send-Weg des Inserts abgreift. Manche Mischpulte des Herstellers Mackie sind von Haus aus auf die Nutzung der Inserts als Direct Out vorbereitet und es kann einfach ein Mono-Klinkenkabel in den Insert gesteckt werden, um dessen Send-Weg abzugreifen.

Viele Eingänge, viel Leistung für wenig Geld und gute Erweiterbarkeit – das Scalett 18i20 3rd Gen. eignet sich sehr gut für das Live Recording. Erweitert man die internen Mikrofonvorverstärker über die ADAT Schnittstelle, können bis zu 18 Kanäle simultan aufgezeichnet werden

Eine weitere Möglichkeit ist das Nutzen eines Laptops mit Interface in Verbindung mit Splittern (aktiv oder passiv). Passive Splitter sind heutzutage sehr günstig. Das Musikhaus Thomann hat unter der Hausmarke t.racks den t.racks Eight im Programm. Er splittet 8 Mikrofonsignale auf 16 Ausgänge und kostet 159 Euro. Der ART S8 ist ähnlich konzipiert und kostet 299 Euro, günstiger geht es mit dem Millenium MS8 für 79 Euro und dem Behringer Ultralink MS-8000 für 63 Euro. Bei Keyboards und Bass kann in der Regel einfach ein weiteres Signal an den DI-Boxen abgegriffen werden, vor den Gitarrenverstärker kann auch ein zusätzliches Mikrofon gestellt werden. Die Splitter werden dann meistens nur noch für die Gesangsmikrofone und die Schlagzeugmikrofone benötigt. Bei passiven Splittern ist darauf zu achten, dass diese die vom FoH-Pult anliegende Phantomspeisung, die gegebenenfalls benötigt wird, auch weiterleiten können. Hier hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung des Herstellers. Viele der mir bekannten passiven Splitter verfügen über mindestens eine Schaltungsvariante, über die das möglich ist. Wichtig ist außerdem, dass das Interface über ausreichend Eingänge verfügt und diese auch alle gleichzeitig aufgezeichnet werden können. Viele 8-Kanal-Interfaces lassen sich günstig per optischem ADAT-Eingang um weitere Eingänge erweitern. Sehr beliebt für derlei Erweiterungen ist der Behringer ADA8200 Ultragain, der acht Mikrofoneingänge besitzt und diese per ADAT-Schnittstelle ausgeben kann.

Dante

Wer oft mit professionellen Rental Companies zu tun hat, hat gute Chancen, dass die von diesen genutzten Digitalpulte eine Dante-Schnittstelle besitzen. Dante ist ein Netzwerkprotokoll der Firma Audinate und für die Audioübertragung vieler Kanäle auch über große Distanzen optimiert. Das Schöne an Dante ist, dass jeder Laptop, der über einen Ethernet-Anschluss verfügt und die Software Dante Virtual Soundcard, bis zu 64 Kanäle aufnehmen oder auch wiedergeben kann. Das Routing innerhalb des Dante Netzwerks geschieht dabei auch per Software. Auch Besitzer eines Digitalpults können unter Umständen dieses um meine Dante-Schnittstelle erweitern. So bietet Behringer zum Beispiel die X-Dante Card für das X32 an.

Achtung, Aufnahme!

Hat man die technischen Voraussetzungen geschaffen, kann es mit dem Live Recording losgehen. Beim Soundcheck wird das Routing überprüft und die Pegel werden festgelegt. Hier ist Vorsicht geboten. Anders als zu analogen Zeiten, zu denen für einen guten Signal-Rauschabstand eine Aussteuerung bis kurz unterhalb der Verzerrungsgrenze geboten war, ist das im digitalen Zeitalter mit 24 Bit anders. Verzerrungen, die bei der Bandaufzeichnung aufgrund ihres harmonischen Charakters noch geduldet oder gar gewünscht waren, sind in ihrer digitalen Form brutal und nicht tolerierbar. Gerade live sind Pegel aber nicht immer konsistent. Welcher Musiker spielt nicht im Verlauf des Konzerts am Lautstärkeregler seines Instruments oder Verstärkers? Bands neigen dazu, insgesamt im Verlauf immer lauter zu werden. Die perfekte Aussteuerung beim Soundcheck endet dann gerne im digitalen Desaster, sobald das Konzert begonnen hat. Bei der Aufzeichnung mit 24 Bit ist es überhaupt kein Problem, viel Headroom zu lassen. So ist genügend Sicherheitsabstand vor der 0 dB FS Grenze vorhanden, die brutale Verzerrungen beim Überschreiten garantiert.

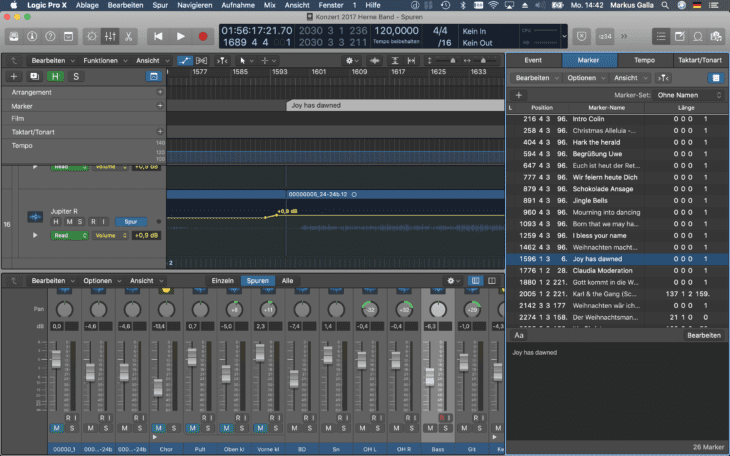

Bei den meisten Konzerten schneide ich den Ton vom X32 über die integrierte USB-Schnittstelle oder die X-Live Karte mit

Nachbearbeitung im Heimstudio

Ob Stereoaufnahme oder Multitrack-Verfahren, etwas Nachbearbeitung im heimischen Studio tut jeder Live-Aufnahme gut. Im ersten Schritt sollte das aufgenommene Material gesichtet werden. Songs mit groben Schnitzern sortiert man besser aus und lässt diese unveröffentlicht. Eventuell wurden mehrere Gigs mitgeschnitten, sodass die jeweils beste Version gefunden werden muss. Dazu hört man das Material durch und macht sich zu jedem Song und jeder Version Notizen. Kleinere Fehler lassen sich, möchte man sie nicht tolerieren, auch durch geschicktes Schneiden der Songs verbergen. Das geht besonders gut, wenn der Drummer zu einem Click gespielt hat oder einfach ein gutes Timing besitzt. So kann leicht ein ganzer Chorus oder auch nur ein Teil in der DAW kopiert werden. Das funktioniert bei Stereoaufnahmen genauso gut wie beim Mehrspur-Recording.

Wurden die besten Songs für die Veröffentlichung ausgewählt, kann die Bearbeitung beginnen. Im Falle eines Stereo-Mitschnitts fallen vor allem folgende Arbeitsschritte an:

- Start und Endpunkte der einzelnen Songs festlegen

- Länge des Applauses und Pausen zwischen den Songs anpassen

- Applaus und andere Publikumsreaktionen durch Lautstärke-Automation gegebenenfalls in der Lautstärke anpassen

- Lautstärken der einzelnen Songs untereinander anpassen (Loudness Meter nutzen!)

- liegen die Audience Mics als separate Spuren vor (z. B. Aufnahme mit einem Vierkanal-Interface oder Zoom H4n Pro), Laufzeiten überprüfen und gegebenenfalls anpassen (Spur Delay der DAW nutzen), dann passendes Mischungsverhältnis finden

- Frequenzbereich aufräumen (Low Cut setzen, um zu tiefe Frequenzen und Rumpelgeräusche zu filtern, gegebenenfalls Hi Cut oberhalb der Nutzsignale)

- leichte Frequenzgangkorrekturen, falls notwendig. Eher breitbandig filtern als schmalbandig.

- eventuell leichte Summenkompression oder leichtes Limiting (hartes Brickwall Limiting mit maximaler Lautheit ist „out“)

- Export des gesamten Audiofiles inklusive aller Bearbeitungen als hochauflösende WAV oder AIFF-Datei

- Import in eine CD Mastering Software und setzen der CD Marker für alle Tracks

- beim Brennen unbedingt darauf achten, dass das standardmäßige „Audio Gap“ von 2 Sekunden zwischen den einzelnen CD Tracks ausgeschaltet ist, damit später die Songs vom CD Player nahtlos wiedergegeben werden.

- werden die Songs als MP3s exportiert, gehört der Applaus in der Regel an das Ende eines MP3s und nicht an den Anfang. Niemand möchte gerne beim Anspringen eines Songs erst 20 Sekunden Applaus hören, bevor der Song beginnt. Gleiches gilt auch für Ansagen zum nächsten Song. Diese können bei Bedarf bei CD-Veröffentlichungen auch einen eigenen Track bekommen, wenn sie länger sind.

Mixdown von Multitrack Live Recordings

Im Fall von Live Recordings im Multitrack-Verfahren findet ein kompletter Mixdown statt, der im Prinzip alle Möglichkeiten einer Studioproduktion enthalten kann. Der Vorteil bei einzelnen vorliegenden Spuren ist, dass hier auch Fehler auf den Einzelspuren korrigiert werden können. Sofern es nicht zu viel Übersprechen gibt, lassen sich Fehler so gut beheben. Sänger sind oft versucht, jeden einzelnen Ton ihrer Gesangsspur in der DAW gerade zu rücken. Hierzu sei erwähnt, dass eine zu perfekte Gesangs-Performance sofort die Nachbearbeitung entlarvt. Im Zeitalter von Smartphone Videos und YouTube wird selbst musikalischen Laien schnell klar, dass die offizielle Veröffentlichung stark bearbeitet wurde. Pop-Ikone Madonna musste am eigenen Leib erfahren, wie schnell solch eine intensive nachträgliche Bearbeitung zu einem größeren PR-Desaster werden kann als die mangelhafte Intonation beim Auftritt selbst. Doch nicht nur solche Extreme wirken sich negativ auf das Live Recording aus: Auch der zu perfekte Sound ist unter Umständen störend. Ein gutes Beispiel dafür ist die Band Genesis. Manche Live-Veröffentlichung der legendären Band klingt wie die Studio-Produktion. Jeglicher Charme, den eine Live-CD hat, wurde durch die nachträgliche Überproduktion vernichtet.

Vorbereitung der Einzelspuren

Ich gehe bei Live Recordings mit vorliegenden Einzelspuren ähnlich vor wie bei einem Stereo-Track. Zunächst sichte ich das Material und setze in der DAW Marker, um die einzelnen Songs später schneller wiederzufinden. An jedem Marker schneide ich alle Tracks, sodass ich Bearbeitungen an den einzelnen Regions jeder Spur vornehmen kann, die sich nicht auf alle Songs auswirken. Liegen von einzelnen Songs mehrere Varianten vor, suche ich die beste Version aus. Diese ist Grundlage der weiteren Bearbeitung. Sind alle Vorarbeiten abgeschlossen, sichere ich das Projekt und dupliziere es. Die weitere Arbeit geschieht nur mit der Kopie. So steht das Originalprojekt für spätere Remixes zur Verfügung. Alle Einzelspuren werden nun mit Low Cut-Filtern gemäß dem Nutzfrequenzgang des darauf zu hörenden Instruments versehen. Auf dem Master liegt ein Low Cut mit 48 dB/Oktave bei 30 Hertz. Unter 30 Hertz rumpelt es ohnehin nur noch. Einen High Cut setze ich bei individuellen Spuren ein. So kann bereits Übersprechen unterdrückt werden. Eine E-Gitarre liefert kaum nennenswerte Signalanteile oberhalb von 6 Kilohertz und sehr wenig Sinnvolles unterhalb von 100 Hertz. Hier entsprechend die Bandbreite mit Low und High Cut einzuschränken, ist sinnvoll. Später im Mix kann dann überprüft werden, ob nicht eventuell sogar ein Cut bei 150 Hertz sinnvoll ist und die Grenze von 6 Kilohertz eventuell leicht nach oben oder unten verschoben werden kann. Ähnlich ist es bei den anderen Spuren: Gesang bekommt einen Low Cut bei 120 Hertz (Frauen) oder 100 Hertz (Männer), ein High Cut kann testweise bei 10 Kilohertz erfolgen, spätestens bei 12 Kilohertz ist bei den meisten Gesangsmikrofonen, die live eingesetzt werden, Schluss, selbst dann, wenn diese auf dem Papier höher hinaus könnten. Oft werden auch durch den ausgeprägten Nahbesprechungseffekt ohnehin viele Frequenzen maskiert. Hier hilft es, einfach mal mit dem High Cut-Regler zu spielen und genau hinzuhören. Keyboards sollten in jedem Fall einen Low Cut erhalten, besonders dann, wenn Pianisten die linke Hand nicht „stillhalten“ konnten. Beim Schlagzeug unbedingt immer das gesamte Kit anhören. Live gibt es immer jede Menge Übersprechungen. Es macht keinen Sinn, lange eine einzelne Drum-Spur zu bearbeiten, da jedes Instrument ohnehin auf jedem Mikrofon zu hören ist. Oft auch auf dem Gesangsmikrofon oder dem Mikrofon vor dem Gitarrenverstärker. Low Cut und High Cut sind erneut die ersten Werkzeuge, die man auf jeder einzelnen Spur des Drum Sets verwenden sollte.

Kompression

Vor der weiteren Bearbeitung sollten einige Busse eingerichtet werden: Drums, Bass, Gitarre, Keyboards, Gesang, Background Vocals, Audience Mics. Sind diese Vorarbeiten abgeschlossen, bietet es sich an, sich die Aufnahme anzuhören und einfach mal erste Pegelverhältnisse einzustellen. Dabei nicht die Audience Mics vergessen! In der Regel fällt nun auf, dass der Gesang sich nicht durchsetzt. Ein Kompressor auf der Gesangsspur kann hier Abhilfe schaffen. Da aber durch starke Kompression auch alle anderen Signale mit angehoben werden, die auf dem Gesangskanal durch Übersprechen mit aufgezeichnet wurden, sollte eher mit einer leichten Kompression gearbeitet werden. Grobe Dinge erledigt man besser mit der Lautstärke-Automation. Senkt man damit zum Beispiel alles ab, was auf der Gesangsspur in Gesangspausen zu hören ist, kann der Kompressor besser arbeiten. Auch starke Plosive oder s-Laute können so bearbeitet werden. Das ist zwar aufwändig, führt aber in der Summe zu besseren Ergebnissen.

Auch Drums und Bass können einen Kompressor meistens gut vertragen. Hier gilt im Prinzip die gleiche Vorgehensweise wie beim Gesang: Grobe Bearbeitungen verlagert man besser auf die Lautstärke-Automation. Es bietet sich an, den Kompressor auf die Busse zu legen. Zwar kann auch alles einzeln komprimiert werden, durch das Übersprechen auf den einzelnen Spuren ist das aber meistens sehr aufwändig. Einen einzelnen Kompressor habe ich meistens nur auf der Bass Drum oder der Snare. Da aber gerade der Sound von Snare und Toms von den Overheads lebt, kann man diese Spuren ohnehin nicht einzeln betrachten. Insofern macht eine Summenkompression des Drum Busses schon Sinn. Manchmal ist es klanglich sinnvoll, den Bass und die Bass Drum auf einen gemeinsamen Bus zu legen und auch gemeinsam zu bearbeiten. Hier ist erlaubt, was gefällt und gut klingt.

Equalizing bei Live Recordings

Und der Equalizer? Den setze ich bei Live-Aufnahmen eher zum Aufräumen ein. Das ist oftmals bei verzerrten E-Gitarren und Keyboards der Fall. Diese spielen live oft im gleichen Frequenzbereich und überlagern sich später unangenehm. Keyboards vertragen oft ein breites Ausdünnen in den Mitten, wenn hier die Gitarre präsent ist. Piano-Sounds komprimiere ich gerne recht stark und dünne sie aus. Solo abgehört klingt das Piano dann dünn, drahtig und unnatürlich. Im Mix setzt es sich im Rock-Kontext aber besonders gut gegen E-Gitarren durch, ohne diesen zu sehr in die Quere zu kommen. Nicht umsonst sind gerade ältere E-Pianos von Yamaha sehr beliebt, die einen solchen Sound von Haus aus mitbrachten.

Einsatz von Effekten

Bleiben am Ende die Effekte. Viel Vorsicht ist beim Einsatz von Hall geboten. Hier ist unbedingt die Akustik des Konzertsaals zu berücksichtigen. Diese wird von den Audience Mics abgebildet. Es macht keinen Sinn, einen Stadion Hall auf die Spuren zu legen, wenn die Aufnahme in einem kleinen Raum vor 200 Personen durchgeführt wurde. Versucht doch einfach, hier den Originalraum so gut wie möglich zu simulieren. Hall Plug-ins, die mit Impulsantworten arbeiten, eignen sich besonders gut, da hier reale Räume abgebildet werden. Sucht euch ein Preset, das einen Raum beschreibt, der dem Konzertsaal so nah wie möglich kommt. Eine Ausnahme bieten Aufnahmen von Open Air-Konzerten. Hier ist alles möglich – bis hin zu unendlichen Weite. Verraten wird hier lediglich das Publikum, das auf den Audience Mics zu hören ist, ob ihr auf einem Stadtfest vor 150 Zuschauern oder in einem Stadion vor 15.000 Zuschauern gespielt habt. Anders ist es mit Delay. Delay-Effekte sind hervorragend dazu geeignet, etwas mehr Räumlichkeit und Tiefenstaffelung zu schaffen. Besonders bei E-Gitarren kann es reizvoll sein, den einen oder anderen Effekt auszuprobieren, sollte dieser nicht ohnehin auf der Aufnahme schon enthalten sein, weil der Gitarrist ein Floorboard genutzt hat. Keyboard Sounds sind in der Regel ohnehin schon mit Effekten überfrachtet, sodass man hier selten nachhelfen muss. Eventuell kann man eine Fläche durch einen breiten Hall etwas im Klangbild nach hinten schieben.

Mehrere Mikrofone können auf einem Bus zusammengefasst werden (hier die Chormikrofone). Auch Busse verfügen über eine Spur-Automation, über die sich in den Signalpausen der Pegel aller Spuren gleichzeitig reduzieren lässt

Mut zur Lücke

Perfektionismus ist einem guten Live Recording eher schädlich. Versucht beim Mix vor allem, die Atmosphäre des Konzerts wieder herzustellen. Live Recordings müssen nicht perfekt klingen und sollten es auch nicht. Zu starke Bearbeitung tötet die Magie des Augenblicks, der mit der Aufnahme festgehalten wurde. Eine Live-Aufnahme ohne Dynamik klingt nicht live! Das Besondere an Konzerten ist die große Dynamik, die eine Band oder ein Orchester auf die Bühne bringt. Es kann ganz leise sein oder richtig krachen. Wenn alles nur laut ist und die Dynamik nur noch bei ein bis zwei Dezibel liegt, ist das kein Abbild der Konzertrealität. Menschen besuchen keine Konzerte, um den perfekten Sound zu haben. Den können sie dort nicht bekommen. Sie gehen in Konzerte, um einen Künstler live und in Farbe zu erleben und warten auf diese kleinen magischen Momente, die es eben nur im Konzert gibt. Das ist es, was ein Konzerterlebnis ausmacht. Diese Momente auf einer Aufnahme nachzuspüren ist die Daseinsberechtigung von Live Recordings.

Hallo Markus,

danke für Deinen informativen und fundierten Artikel!

Ich finde mich an vielen Stellen als ehemaliger Live-Amateurmusiker und auch „Bandaufnehmer“ durchaus wieder und habe in der Regel auch die Nachbearbeitung am Computer mit einer DAW gemacht.

Trotzdem noch ein paar Detailfragen:

– Du hattest vorgeschlagen, bei Analogpulten den Insertweg für den A/D-Wandler zu benutzen. Hast Du Erfahrung damit, hier ggf. sogar Recording ohne PC zu machen, also z.B. mit einem Gerät wie dem Cymatic Audio uTrack24? Vielleicht gibt es mittlerweile ja sogar etwas Pfiffigeres, aber das ist das einzige Gerät dieser Art, was ich kenne und schon ziemlich alt.

– Stephan Merk hatte ja vor drei Jahren den tollen Artikel über das TASCAM DP32. Du meintest damals auf Nachfrage, dass diese Portastudio-Funktionalität bei der X-Live-Karte vom X32 nicht möglich sei. Da Du ja einen guten Marktüberblick hast: tut sich da was am Markt (vielleicht auch nicht bei Behringer), dass man in einem Hardwaregerät professionell Livemusik aufzeichnen kann, aber dort auch die Endbearbeitung macht? Das DP32 existiert noch, ist aber etwas limitiert. Oder ist das Thema durch, weil man eben alles viel besser mit einer DAW machen kann?

Gruß und Dankeschön!

Fredi

@Fredi Hallo,

viel Auswahl gibt es da nicht. Das Cymatic Audio uTrack24 ist so ziemlich das einzige Gerät seiner Art. Es gibt natürlich noch diverse Portastudios und auch Multitracker aus dem Videobereich. Die sind aber erheblich teurer.

Zur zweiten Frage: Das geht eigentlich nur mit den All-in-one Geräten wie Portastudios. Ich würde aber immer die DAW bevorzugen.

Toller Artikel, Markus,

vor allem, da du die einzelnen Arbeitsschritte, beginnend bei der Anfangssituation, sehr schön beschreibst. So kann jeder gut abschätzen, was zu ihm passt.

Danke für deinen guten Artikel! Mein Sohn hatte so viele Fragen, jetzt hat er gute Antworten bekommen.

@bruhnm Gern geschehen.

Sehr informativer Bericht. Danke dafür.

„Es gibt Bands, die solche begehrten Bootlegs aufgrund ihres großen Erfolgs anschließend offiziell veröffentlicht haben.“

Robert Fripp hat alles, was er an Bootlegs von King Crimson bekam, später als Album veröffentlicht. So kam ich zu einem Mitschnitt der Lark’s Tongue in Aspic Tournee in Heidelberg, bei dem ich selbst war.

Ich kann nur mal wiederholen, ich mache vieles auf dem iPad oder sogar iPhone. Geht prima. Mein Recording Truck