Der japanische Recording-Würfel mit HDR

Inhaltsverzeichnis

Quadratisch, praktisch, gut, da war doch was und erweckt in mir Appetit. Obwohl diese Attribute auf den Zoom F3 ebenso zutreffen, reinbeißen sollte man in das solide Metallgehäuse besser nicht. Schon erstaunlich, was Zoom in dieses kleine Kästchen gepackt hat: Je zwei gute Mikrofone und Mignonzellen genügen und schon sind richtig gute Aufnahmen garantiert. Wer jetzt denkt, der Zoom F3 sei ein abgespeckter H4n Pro, der irrt, denn vor allem im Preis reißt der Zoom F3 ein deutlich größeres Loch in den Geldbeutel und ist etwas günstiger und moderner als der Zoom F4. Dennoch dürften sich Kaufinteressierte fragen, warum mehr Geld für den Zoom F3 ausgeben, wenn doch der H4n Pro auch gute und recht rauscharme Preamps und sogar noch Mikrofone mitbringt? Natürlich kennen die meisten Leser die Unterschiede, aber wir schreiben ja auch für diejenigen, die nicht so tief im Thema stecken und so will ich zunächst die Modelle etwas sortieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Die Unterschiede zwischen der Zoom H- und F-Serie

Mit der H-Serie fing alles an. Der Zoom H4 mit seinem etwas billig wirkenden, leicht knarzenden Plastikgehäuse, viel Ausstattung und vergleichsweise gutem Sound. Mit diesem Spontankauf konnte ich damals meine Podcasts nicht nur zu Hause aufnehmen, es war auch mein neuer Kassettenrekorder und mehr. Bis zu vier Spuren, Effekte und phantomgespeiste XLR-Eingänge, das war schon sensationell. Mein Sony MZ-R55 MD-Recorder mit externem ECM-Mikrofon war kompakter, aber verursachte Laufwerksgeräusche, die MDs bekam man nur umständlich in den Rechner und so hatte ich lange keinen adäquaten Ersatz. SD-Karten waren inzwischen etabliert und dass man sogar mit 24 Bit Wortbreite bei 96 kHz aufzeichnen konnte, war der absolute Wahnsinn.

Wenige Jahre später so um 2009 gab es bei diesen kompakten Aufnahmerekordern einen regelrechten Boom. Eine Transkriptionsfirma aus Marburg spezialisierte sich auf dieses Gebiet, veröffentlichte viele Vergleichstests und -Aufnahmen und beriet die Kunden ausführlich vor dem Kauf. Das war auch nötig, denn Hersteller wie Zoom, Tascam und Olympus adressierten mit ihren Linien sowohl Musiker, aber genauso Journalisten und Wissenschaftler.

Die Ausstattungslisten wurden immer länger und die Nutzung selbst als Audiointerface war teilweise möglich. Den Ruf, sie seien im Vergleich zu den Reportagegeräten nur bessere Diktiergeräte, konnte schon der Zoom H4 ausräumen und ich weiß nicht mehr, wie viele verschiedene Recorder ich seitdem auf dem Tisch hatte. Bei sehr kompakten Modellen wie dem Zoom H1, H1n, H2, H2n und H3-VR muss man auf symmetrische Mikrofoneingänge verzichten, dafür sind sie Spezialisten für schnelle und einfache Aufnahmen, ab H2 geht das sogar räumlich. Die H4-Modelle können vierspurig aufzeichnen und die internen Mikrofone mit XLR kombinieren. Die größeren der Serie, Zoom H5, H6 und der aktuelle Zoom H8 mit noch mehr Spuren nutzen Wechselkapseln wie auch die Audio-Camcorder Q8, Q8n und die Field-Recorder F4, F8 bzw. F8n, das erhöht die Flexibilität. Ein genialer Zug wie ich finde, schließt es die Lücke zwischen fester Anordnung und großem Mikrofonbesteck.

Die Seriengeschwister des Zoom F3

Sind die Modelle der H-Serie quasi die Kompakten im Audiobereich, können höchstens die größeren Modelle H6 und H8 als semiprofessionell durchgehen. Während sich interne Mikrofone für einfache Aufnahmen als praktisch und unkonventionell erweisen, sind sie beispielsweise für Tierfilmer eher ungeeignet aufgrund des Rauschverhaltens. Gute Mikrofone kosten alleine deutlich mehr als so ein Recorder, weshalb man mit der F-Serie nun das professionelle Umfeld avisiert und zum Hersteller Sound Devices aufschließen möchte. Bereits 2015 kam der Zoom F8 für rund 1.200,- Euro auf den Markt, mit acht rauscharmen Mic-Preamps, dualem Kartenschacht und vielen Recording-Funktionen war er sogar vergleichsweise günstig. Der kleinere F4 mit weniger Eingängen folgte sowie der Zoom F6 als erster Rekorder mit 32-Bit-Float-Fähigkeit. Der Zoom F8n wurde als überarbeiteter F8 vorgestellt und verfügt wie die kleinsten Modelle F2 und F2-BT über 32 Bit, Letztere sind für gute Sprachmitschnitte mit Lavaliermikrofon gedacht und kommen ohne symmetrische Eingänge aus. Aufmerksamen Lesern ist es aufgefallen, es fehlte noch ein Stereorecorder dazwischen, das hat sich mit dem Zoom F3 geändert. Ohne interne Mikrofone spricht er also nicht den H-Series-Nutzer an, sondern Anwender, die für ihre Stereomikrofone einen schlichten Recorder suchen.

Hands-On Zoom F3

Ausgepackt ist das kleine Gerät schnell aus der schwarzen Verpackung mit umweltfreundlichem Pappeinsatz. Neben der Anleitung finden sich nur noch zwei Mignonzellen in der braunen Pappschachtel, mehr nicht. Damit wäre die Frage der Stromversorgung geklärt, 3 Volt bzw. 2,4 Volt Akkubetrieb, wie üblich wählt man den Batterietyp im Menü aus. Bei zwei Mikrofonen mit Phantomspeisung ist das schon ambitioniert, alternativ lässt sich eine Powerbank mit großer Kapazität am USB-Port mit Type-C-Buchse anschließen. Hier findet auch das Netzteil Zoom AD-17 seinen Platz, das allerdings ohne USB-Kabel geliefert wird. Mit Eneloop-Akkus und den passenden Ladegeräten von Panasonic bekommt man günstigen und verlässlichen Strom, die Batterielaufzeit wird mit acht Stunden bei der Aufnahme angegeben. Eine Überprüfung ist schwierig, denn sie hängt ab von den verwendeten Mikrofonen, ob das Display genutzt oder Line-/Kopfhörer verwendet werden. Energieeffizient werden die Ausgänge und auch das Display auf Wunsch abgeschaltet, um Strom zu sparen.

Viele kennen die abgestimmten Zubehörpakete von Zoom für ältere Modelle wie dem H4n, aber für den Zoom Q2n-4K, H3-VR, H8 und auch für die F-Serie bietet man dies nicht an. Als Zubehör werden das genannte Netzteil empfohlen sowie der Bluetooth-Adapter BTA-1. Eine Tasche gibt es derzeit nicht und passende Stäbchenmikrofone folgen unter dem Namen Zoom ZPC-1. Ich verstehe nicht so recht, wieso man nicht Bluetooth direkt integriert und noch weniger, warum man nicht wenigstens ein USB-Kabel beilegt, das könnte bei dem Preis doch drin sein. Vielleicht lassen sich Zoom F3 und ZPC-1 zu einem perfekten Handheld-Recorder zusammenstecken. Es liegt auch keine microSD-Karte bei, über einen internen Speicher verfügt das Gerät wie seine Geschwister ebenfalls nicht.

Der kompakte Würfel ist 75 mm breit, 77,3 mm tief und 47,8 mm dic, dadurch wirkt er etwas untersetzt, aber irgendwo muss die Elektronik ja hin. Neben dem Zoom H4n Pro gelegt ist er nicht dicker, mit Batterien wiegt er 242 g.

Das robuste Äußere unterstreicht den professionellen Anspruch. Die obere Gehäuseschale besteht aus Metall, die Unterseite und das Batteriefach sind jedoch aus Kunststoff gefertigt. An den Unterseiten verbinden zwei Stäbchen die Ecken, deren Ende mit Gummiringen bestückt sind, auf denen der Zoom F3 liegt und so wirkt, als würde er schweben. Die 4 cm langen Metallstäbchen erlauben die Fixierung beispielsweise mit Klettband oder Kabelbinder an einem Stativ oder gar am Handgelenk. Passende Klettbänder muss man sich besorgen, die Kabel-Straps von Thomann sind irgendwie zu lang.

Beginnen wir unseren Rundgang mit der Unterseite, Stativgewinde aus Metall nach Kameramanier, entspricht 1/4-Zoll und ist für Field-Recorder typisch sowie das Batteriefach mit der Kunststoffabdeckung. Die Akkus zu wechseln ist im montierten Zustand schwierig, im Gerät aufladen ist nicht vorgesehen. Über den USB-Port, beispielsweise an einer Powerbank oder Computer, werden die internen Batterien bzw. Akkus umgangen. An den Ecken der Oberseite ist das Gehäuse etwas erhaben, so dass man das Gerät nicht auf das Display oder die Bedientasten legen muss.

Die Rückseite ist mit den zwei schon erwähnten und verriegelbaren XLR-Buchsen bestückt, Gain-Regler sind weder vorhanden, noch notwendig. Auf der linken Gehäuseseite finden wir die USB Type-C-Buchse und eine Kunststoffklappe, hinter der sich die microSD-Karte verbirgt und die hoffentlich lange halten möge. Sie muss nicht ständig geöffnet werden, man kann den Zoom F3 auch als Kartenleser nutzen. Maximal sind microSDXC-Karten mit ExFAT bis 1 TB Kapazität nutzbar, wobei sich solche Angaben auf die zum Zeitpunkt verfügbaren Speicherkarten beziehen. Grundsätzlich kann man sich merken, dass wenn 64 GB oder SDXC angegeben wird, alle Speicherkarten bis zur maximal verfügbaren Größe genutzt werden können, sofern sich diese im Gerät formatieren lassen, das gilt genauso für Smartphones.

Die Vorderseite beherbergt links die Line- und rechts daneben die Kopfhörerbuchse, beide in 3,5 mm Klinkenausführung. Die daneben angebrachte Lautstärkewippe ist leicht wackelig, aber vermittelt keinen fragilen Eindruck. Rechts an der Seite befindet sich der Schacht mit abnehmbarer Gummiabdeckung für das optionale BTA-1 sowie ein Power-Taster und ein Schiebeschalter. Mit dem startet und pausiert man die Aufnahme und versetzt das Gerät in den Hold-Modus. Das ist ungewohnt, wenn man von anderen Recordern kommt und den Schieber immer zum Einschalten genutzt hat. Abschalten im Aufnahmemodus geht nicht, selbst bei deaktivierter Hold-Funktion.

Die Oberseite wird dominiert vom kleinen und hellblau beleuchteten LC-Display mit 96×64 Pixeln. Wie auch beim Zoom LiveTrak L-8 ist mir dies persönlich viel zu hell, so dass ich mir neben Kontrast- auch eine Helligkeitsregulierung wünschen würde, OLED wäre mir noch lieber. So ist für mich das Ablesen mit einer Lupe doch recht anstrengend, dafür lässt sich ohne die Wellenform gut erkennen. Links auf der schrägen Kante befinden sich die drei Tasten, Play/Pause, Stop und Menu, unter dem Display vier Softtasten für die Menüsteuerung (Abbruch, Pfeiltasten und Eingabe. Außerhalb dienen sie zur schnellen Anpassung der Eingänge und zur visuellen Vergrößerung der Wellenformanzeige. Die Funktionen der Softtasten werden in der unteren Displayzeile angezeigt, im Homescreen lassen sich hier Vergrößerungsfaktor und aktivierte Phantomspeisung ablesen. Die obere Zeile informiert über Restlaufzeit und Akkustand, alles schlüssig, übersichtlich und minimalistisch. Marker können bei der Wiedergabe mit der Markerleiste aufgefunden werden, das Setzen ist jedoch nur mit der App möglich.

Die Ausstattung des Zoom F3

Der Zoom F3 ist zugleich hochwertiger Fieldrecorder und Audiointerface, dazu muss mindestens die Firmware-Version 2.00 installiert sein. Am Computer oder Smartphone angeschlossen sind parallel Backup-Aufnahmen mit 32 Bit Float möglich. Bei 127 dBa Eigenrauschen übertreffen die Preamps von den Daten manche Audiointerfaces der Mittelklasse und versprechen ein ruhiges Klangbild. Der Zoom H4n Pro mit den Preamps des H6 und H5 rauscht mit 120 dB etwas mehr. Mit einem Line-Kabel kann der Zoom F3 Camcorder um XLR-Eingänge erweitern oder parallel die besseren Tonaufnahmen liefern, Slate- und Kalibrierungstöne helfen bei der Gain-Anpassung. Mit dem Bluetooth-Modul BTA-1 lässt sich der Zoom F3 mit dem UltraSync Blue von Timecode Systems synchronisieren und schreibt diesen dann in die Audiodateien. Im Gegensatz zum Zoom F6 gibt er keinen Timecode aus.

Die absolute Besonderheit ist die 32 Bit Float Aufnahme, die eine deutlich höhere Dynamik als bei üblichen 24 Bit Recordern liefert. Zwei kaskadierte D/A-Converter mit je 16 Bit Wortbreite teilen sich die Arbeit und sind jeweils für leise und laute Signale zuständig. Die verfügbaren Dynamikstufen nehmen exponentiell zu, bei CD-Qualität mit 16 Bit sind es 96, bei 24 Bit schon 144 und bei 32 Bit Fließkommadaten kommen wir rechnerisch auf unglaubliche 1680 Dynamikstufen. Laut Handbuch werden die Wandler kontinuierlich überwacht und der Zoom F3 schaltet automatisch auf den jeweils passenden um. Ergänzend möchte ich auf unseren Test zum Zoom F6 hinweisen, bei gleicher Audioqualität und mehr Eingängen finden sich hier einige Grafiken und schöne Audiobeispiele, die man auf den Zoom F3 genauso übertragen kann. Die größeren Recorder nehmen optional mit geringerer Bittiefe auf und kommen daher mit Gain-Reglern. Darauf wird beim Zoom F3 verzichtet, weil er ausschließlich mit 32 Bit Float im PCM-Format aufzeichnet, auch BWF- und iXML-kompatibel,

Mit zwei Eingängen lässt sich wahlweise Stereo oder Mono aufnehmen und einen der beiden Kanäle abschalten. Im Mono-Modus werden zwei getrennte Dateien angelegt, wobei man beide Eingänge unterschiedlich konfigurieren kann, beispielsweise Kanal 1 für Kondensatormikrofone und Kanal 2 mit Line-Pegel (+24 dBu). Wenn man zwei Mikrofone einsetzt, lassen sich Phasenlage und Latenz je Eingang anpassen. Irritierend ist, dass man den Eingang in vier Modi einstellen kann, Mic und Line jeweils ohne und mit Phantomspeisung. Ob +24 oder +48 Volt anliegen, lässt sich in einem weiteren Menü anpassen. So legte ich die Phantomspeisung auf +48 Volt fest und wunderte mich zunächst, warum kein Ton kam, so hatte ich Mic ohne Phantomspeisung ausgewählt. Weil mir das nur bei einem Eingang passierte, dachte ich zunächst sogar an ein defektes Mikrofon. Line mit Phantomspeisung ist übrigens nützlich beispielsweise für aktive DI-Boxen, die dann vom Zoom F3 mit gespeist werden.

Der Zoom F3 in der Tonstudiopraxis

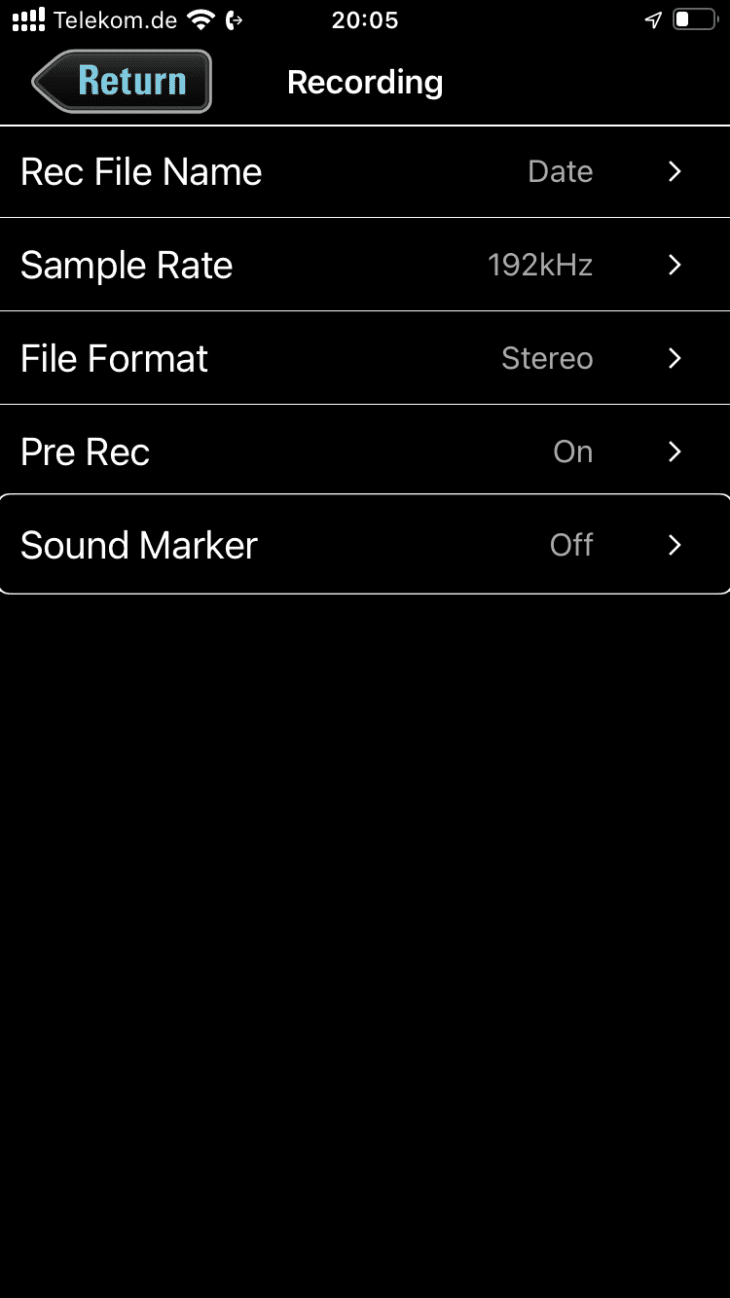

Bis auf die Sache mit der Phantomspeisung sind die Einstellungen übersichtlich und recht minimalistisch, die Menüsprache kann auf Deutsch gewählt werden. Im Prinzip nutzt man den Rec-Schieber, startet so die Aufnahme und freut sich am Ende über top Ergebnisse, ohne Clipping oder Rauschen. Schön sind auch die abschaltbaren Statustöne, die habe ich mir immer bei der H-Serie gewünscht. Als Audiointerface wird der DAW auch die große Dynamik zuteil, unter iOS muss man sich mit 24 Bit bei 96 kHz begnügen.

Ungewöhnlich ist die so genannte Wellenformvergrößerung, die kanalunabhängig in 11 Stufen von x1 bis x1024 eingestellt werden kann. Mit dieser Lupe lassen sich besonders leise Signale vergrößert im Display und zugleich auch verstärkt über die Audioausgänge abbilden, die Einstellung wirkt sich aber nicht auf die Audiodatei aus. Oder zumindest nur scheinbar, denn bei erhöhtem Vergrößerungsfaktor erklingt die unbearbeitete Datei lauter, kann jedoch bei der Nachbearbeitung einfach in der Lautstärke reduziert werden. Im Unterschied dazu wäre eine übersteuerte Aufnahme eines herkömmlichen Recorders selbst dann verzerrt, wenn man nachträglich die Lautstärke anpassen will. Wie oft passierte es mir beim nicht so pegelfesten Sony PCM-D100, dass Aufnahmen durch Übersteuerung unbrauchbar wurden, das kann mit dem Zoom F3 nicht mehr passieren. Hören wir im Vergleich zwei Mikrofone am Zoom H4n Pro und Zoom F3, wie sich die Wellenformvergrößerung praktisch verhält.

Wie sich die nachträgliche Audioanpassung auswirkt, möchte ich im folgenden Beispiel demonstrieren. Eine leise Atmo-Aufnahme mit einer zuschlagenden Tür steht Pate für große Pegelunterschiede, wie sie in der Realität auftreten können. Natürlich würde man im Normalfall so eine Aufnahme mit einem Kompressor verdichten, hier geht es allerdings nur um die Pegelspitzen, die selbst bei einer typischen 24 Bit Aufnahme restlos übersteuert wären. Im Umkehrschluss wäre eine zu leise Aufnahme am Ende leicht verrauscht. Der Total Recorder, den ich immer wieder und gerne nutze, wirkt diesen Spitzen mit einem Limiter entgegen, aufgezeichnet wurde mit dem RODE RODECaster Pro.

Will man den Zoom F3 mit einer Kamera über den Line-Out verbinden und primär als Mic-Preamp einsetzen, lässt sich ein Output-Limiter zum Abfangen von Pegelspitzen aktivieren, um den Kameraeingang nicht zu überfordern, ebenfalls lässt sich auch für die Ausgabe eine Latenz einstellen. Auf diese Weise wird dann versehentliches Übersteuern verhindert und die Wellenformvergrößerung kann außerdem zum Einpegeln genutzt werden.

Wie klingt der Zoom F3?

Die Antwort ist einfach, außerordentlich gut bei jeder Aufnahme. Und wenn es einmal nicht passt, hilft die Nachbearbeitung weiter. Vor allem in nicht vorhersehbaren Aufnahmesituationen, wenn keine Zeit zum Einpegeln ist, ist der Zoom F3 ein ganz heißes Eisen. Selbst als Reportagegerät oder Master-Recorder für Line-Quellen eignet er sich sehr gut. Mir hätte noch eine Link-Funktion wie im Zoom H4n Pro gefallen, so dass man bei Stereoaufnahmen beide Eingänge gleichzeitig einstellen kann, vor allem auch die Wellenformvergrößerung. Ein alternativer Vorschlag wären Presets für Mic und Line, die man durch langen Druck auf eine Taste abrufen könnte, wie sie beispielsweise Marantz geboten hat. Hier noch ein Vergleichsbeispiel zwischen Zoom F3 und H4n Pro mit dem RODE TF-5.

Zoom BTA-1 und F3-Control App

Beim Test des Zoom H3-VR war ich begeistert, dass sich dieser in Verbindung mit dem Bluetooth-Adapter sogar blind über die App komplett bedienen lässt. Gleiches kann ich über die Zoom F3-Control App vermelden, auch diese ist recht gut bedienbar.

Aufnahmen lassen sich starten und stoppen, Einstellungen vornehmen und die Uhrzeit abgleichen. Allerdings weichen die Settings etwas vom Gerätemenü ab, vor allem die Kanaleinstellungen. Das könnte man von der Barrierefreiheit sicher noch verbessern, aber das Gebotene ist mit etwas Übung erlern- und bedienbar.

Mit aktuell 36 Euro ist der Zoom BTA-1 allerdings kein wirkliches Schnäppchen und viele werden darauf verzichten können. Von Nachteil sind auch die im Audiobeispiel hörbaren Digitalartefakte, da sollte sich Zoom nochmal drum kümmern. Weil man bei angestecktem Adapter beim Einschalten gefragt wird, ob man diesen überhaupt oder zum Timecode-Empfang nutzen will, kann er im Gerät verbleiben.

Vielen Dank für den Test. Float-Wandler sind ja ein ganz heisses Eisen.

Was ich mich frage, wenn der Eingangspegel fest eingestellt ist, und das Rauschen bei -127dB liegt (!!!), und das Ding übersteuerungsfest ist, lässt sich der relative Rauschpegel nicht noch weiter senken, durch heisses Anfahren, zb line signale? Oder übersteuern dann die Preamps? Und, wenn es einen separaten Schalter gibt, für line level, heisst das, dass dadurch die preamps abgeschaltet werden, und sich die mic inputs als symmetrische line inputs nutzen lassen?

@efluon Ja, das habe ich mich in der Tat auch gefragt. Ich habe es nur versäumt bislang, Line-Geräte anzuschließen, weil ich mich quasi zweckgebunden an meinen TF-5 orientiert habe. Also zunächst zur Pegelfestigkeit, ich habe auch einen LiveTrak L-8, hier ist es so, dass man die Preamps überfahren kann. Ich dachte immer, das läge am Mikrofon, weil selbst bei moderat guter Aussteuerung ein Windstoß dazu führt, dass das Signal regelrecht zusammenbricht, also logischerweise 0 dBFS übersteigt. Mit dem F3 passierte dies überhaupt nicht, selbst bei maximaler Wellenformvergrößerung und direkt ins Mikrofon pusten. Ich denke, der Rauschabstand bei Line-Geräten ist ohnehin unkritisch, weil die Ausgänge im schlimmsten Fall ja auch selbst rauschen können, dass man das Eigenrauschen nicht hört. Muss ich aber in der Tat bei Gelegenheit mal ausprobieren. Die Impedanz dürfte sich aber verändern, zumindest steht was im Handbuch von einer Verstärkung bei Line. Hat ja sicher einen Grund, warum man den Eingang umschalten kann.

Ohne jetzt klugscheißen zu wollen:

Aber mir stellt sich die Frage, wie die beiden 16-Bit-Wandler kaskadiert sind. Denn zwei Wandler einfach parallel schalten, zum beispiel den einen für leise und den anderen für laute Passagen im Signal, ergibt ja nicht automatisch 32 Bit Signalauflösung (weil der »leise« Wandler bei lauten Signalen völlig übersteuert und einfach nur den Maximalwert liefert). Wenn das so einfach ginge, dann bräuchten wir ja gar keine 24-Bit-Wandler, sondern hätten mit einfachen Mehrfach-Kaskadierungen bereits marketingtechnisch wirksame 128-Bit-Wandler (oder noch mehr, vor allem für die HiFi-Branche toll).

Aber selbst wenn das so wäre wie von mir oben vermutet, müssten die beiden Wandler ja extrem genau angepasst sein, weil es sonst beim Übergang vom einen zum anderen Wandler zu einer »Stufe« im Signal käme. Das bei einem Gerät für EUR 350 … ich hege da einen Verdacht, dass hier etwas nicht stimmt.

Das am Schluss 32-Bit-Floating-Point heraus kommt, da herrscht kein Zweifel. Aber ins Extrem gedacht: Auch ein 8-Bit-Signal kann man in Floating-Point umrechnen. Das macht das Endsignal aber nicht »klarer« oder »besser«.

@Flowwater Finde ich nicht klug geschissen, im Gegenteil – gedanklich spannende Ansätze. Ich habe auch keine Erklärung, die einzige Info von Zoom ist, die Wandler teilen sich das Feld auf. Daraus ergibt sich natürlich irgendwo einen Übergang, kann ja nicht anders sein, aber gehört habe ich diesbezüglich nichts. Vielleicht weiß das ja hier jemand oder hat nähere Informationen. Wie auch immer funktioniert das Teil fantastisch und ich hätte mir sowas vor Jahren immer gewünscht. Gerade für blinde Anwender, die bei Aufnahmen keine Pegelübersicht haben, geht mir ja in Teilen auch so, ist das Ding ein Segen. Auch die Orientierungstöne, warum gab es das nicht schon beim H4?

@Flowwater Die Frage hatte mich auch beschäftigt. Natürlich findet sich die Erläuterung im Netz: https://electronics.stackexchange.com/questions/41925/floating-point-adc#41926

Anschaulich ist das Übersteuern des höher verstärkenden ADC analog dazu, dass bei Floats die Mantisse eine konstante Genauigkeit hat.

@efluon Ah, interessant, danke für den Link. Im Prinzip also doch genau so, wie ich geschrieben habe: Zwei Wandler mit unterschiedlichen Verstärkungen parallel schalten, und wenn der eine übersteuert, das Signal des anderen verwenden.

Da aber trotzdem nur 16-Bit-Wandler verwendet werden, hat das eigentliche aufgezeichnete Signal auch nur eine Nutzinformation von 16 Bit. Denn wenn der eine niedrigverstärkende Wandler übersteuert, wird dessen Information verworfen (ist ja sowieso übersteuert) und es wird die Information des anderen Wandlers genommen. Beide haben aber trotzdem nur 16 Bit Auflösung.

Anschließend wird das Signal vor Speicherung auf der SD-Karte noch auf 32-Bit-Float »umformatiert« … was aber die Auflösung auch nicht erhöht.

@Flowwater Wie gut, dass es die Kommentarspalte gibt. ;) Demnach aber müsste das Rauschverhalten und Dithering klanglich anders ausfallen. Wenn das nicht so ist, würde es meiner anderen Theorie näher kommen, dass man sich viel zu viele Gedanken über Abtastung und Auflösung jenseits des hörbaren Bereiches macht und somit teure Wandler weniger nützen als gedacht. Im Blindtest konnte ich zielsicher den Unterschied von PCM und DSD heraushören, als dass ich die Einstellungen in foobar2000 nur um die Ecke gehört und abschließend abgelesen und mich davon überzeugt habe, dass der Wandler nicht mehr in Linear-PCM decodiert hat. War ein spannender Effekt, der auch beim zweiten Mal funktioniert hat. Aber alles oberhalb von 24/96 höre ich persönlich nicht und manchmal scheint es auch, dass 192 kHz eher vernebelter klingen. Was ich mich nun frage: Wenn das Nutzsignal mit 16 Bit theopraktisch quasi hinter einem H4n Pro zurückfällt, bleibt nur noch die Sicherheit der Übersteuerung. Wenn ich solche Grafiken erkennen könnte, würde ich jetzt mal eine Aufnahme mit 24/96 und 32-Bit-Float des Zoom F3 grafisch gegenüberstellen, da müssten sich doch Unterschiede ausmachen lassen. Fazit: Nun wirklich geiles Teil oder überschätzter Hype, was dann aber auch für Tascam und Sound Devices gelten müsste?

@Flowwater Ja nee, das stimmt so nicht (dass da nur 16bit in 32bit umformatiert werden)

Die Wandler haben einen überlappenden Bereich, und werden nicht einfach umgeschaltet. Der mit der feinen Auflösung wird nur ausgelesen, wenn die anliegende Spannung zu klein ist für die gewünschte Genauigkeit.

Es ist ja gerade der Vorteil von Gleitkommazahlen, dass sie eine relative Genauigkeit haben, so dass zb die 32bit float verarbeitung der „modernen“ daws einfach genauer war, als die 48bit Festkomma-Verarbeitung des alten DSP-basierten Protools.

Die Nutzinformation aus zwei 16bit Wandlern kann natürlich nicht den ganzen 32bit-float Bereich abdecken, mit einer Mantisse, die 23bit lang ist und einem Exponenten, der 8bit lang ist, aber *vermutlich* eine Mantisse, die länger als 14 bit ist und einen Exponenten, der diese im vom Vorverstärker abgedeckten Bereich passend skalieren kann. Das sollte eine höhere effektive Genauigkeit abbilden können als 24bit integer.

Wäre mal interessant, das zu vermessen. Oder eine sorgfältigere Abschätzung vorzunehmen..

Mein Eindruck von dem Modell ist nicht so gut. Mich ärgert wie bei vielen anderen ZOOM-Recordern das monochrome schlecht auflösende Display. Es fehlt ein 3.5mm Eingang, einfacher Plastik Batteriedeckel, die Gurtbefestigungsstreben sind ein Problem bei der Stativ- oder Kamerabefestigung, max. +4dBu sind nicht ideal bei lauten Quellen, die Bedienung finde ich auch nicht gut, der Kopfhörerverstärker färbt sehr stark und kommt mit hochohmigen Kopfhörern nicht klar. Der Kanalpreis ist hoch (1 Kanal = 174€), bei einem ZOOM F6 104€. Ich habe mich für den ZOOM F6 entschieden.

@Franz Walsch Nun ja, nicht jedes Gerät wird jedem gefallen. Bei Stereo liegt der Kanalpreis eines F6 bei über 300, bei einem F8n bei um 600 Euro, wenn die anderen Kanäle brach liegen. Display sehe ich ähnlich, dafür gibt es die F3-Control-App und da ärgert der Aufpreis für das Bluetooth-Modul schon. Mini-Klinke, wozu? Für Line-Quellen bringen die 32 Bit eh nichts, dafür reicht ein H4n Pro oder H5. Aktive DI-Boxen können hier sinnvoll sein. Kopfhörer, also mein DT 1990 Pro war laut genug und würde mich das ärgern, müsste ich mich über jede Digitalkamera ärgern, weil die Displays nicht ansatzweise die Auflösung, Dynamik und Farbraum der Sensoren abbilden. Kunststoff, gibt gute und schlechte, ich habe mich auch schon oft über verzogene Aludeckel geärgert, die bspw. bei Amateurfunkgeräten nicht mehr sauber aufs Gerät passen. Das finde ich daher nicht so schlimm, auch wenn eine Ladefunktion für Akkus praktisch wäre. Klar, die Gurtbefestigung ist eine Sache, da blicke ich nicht durch wie das gemeint ist, da hätte Zoom ruhig was Passendes mitliefern können. Für meine Zwecke wäre ein F6 oder F8n überhaupt nicht geeignet, weil viel zu kompliziert. Beim F3 brauche ich nicht mal mithören, weil ich weiß, die Aufnahmen werden gelingen. Genau dieser Minimalismus ist es, der mir gefällt. Für alles Andere gibt es doch wirklich genügend Rekorder am Markt.

Wirkt definitiv robuster wie mein H4nPro.

Könnte man ernsthaft drüber nachdenken, ein gutes Upgrade vorzunehmen

@HΛUϾКΞLΞϾТЯѺ Also robuster ist er in der Tat, habe den H4n Pro ja auch. Er würde ihn allerdings nicht ersetzen, aber ergänzen. Habe jetzt auch eine Transportlösung gefunden, er passt gut in die Zoom SCU-20, die eigentlich für den Q2n-4K gedacht ist, aber trotzdem universell nutzbar.

Danke für diesen ausführlichen Test, der mir einige Einblicke ermöglicht.

Für mich ein Wundergerät : mit zwei Rode TF-5 in DIN or ORTF Array ( Jazz, Blas oder Klassikmusik), zwei Rode Nt1a oder Immersive Sounscapes Omnis ( Fieldrecording) .

Ein genuss.