Hardware gegen Software Kompressor

Immer schwierig, so ein Vergleich Hardware gegen Software, aber in diesem Fall handelt es sich bei der Software um einen ausdrücklichen „Nachbau“ der entsprechenden Hardware, die auch noch – oh weh – Röhrentechnik enthält. Den Test der Softube Tube-Tech Software in Version MkII findet ihr hier. Bereits dort wurde in den Kommentaren dazu angeregt, einen Vergleich Hardware vs. Software zu machen. Dies haben wir uns zu Herzen genommen und gleichzeitig auch den Kompressor Drawmer 1973 gegen das Plugin-Pendant von Softube antreten lassen. Diesen Test findet ihr hier.

Lydkraft Tube-Tech CL1B: Es war einmal

Kurz eine Zusammenfassung des Plugin-Tests: Die Softube-Version der Röhrengeräte Pultec EQ und CL1B Kompressor ist sehr gelungen. Sie beruht auf der tatsächlichen Modellierung des Schaltkreises der Hardware und einer langen Serie von Abstimmungen. Der direkte Vergleich des Plugin-EQs PE1C mit einem ähnlichen Gerät (Warm Audio EQP-WA) lieferte aber Hinweise, dass die Hardware die Nase ein wenig vorne hat, wenn es um die Auflösung und Darstellung der Höhen geht.

Auch darum geht es im Vergleich, aber vor allem auch um das Dynamikverhalten, logisch – ist ja ein Kompressor. Aber gerade hier und durch die Röhren gibt es ein intimes Zusammenspiel von Klang und Dynamik, das einen sehr spezifischen Höreindruck hinterlässt – das in einer Software einzufangen, ist schon eine Kunst für sich.

CL1B – PlugIn vs Hardware Kompressor

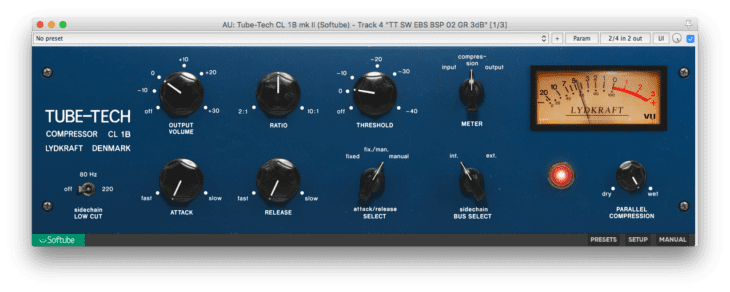

Ebenso wichtig ist die Frage: Wie vergleicht man so etwas überhaupt? Nimmt man die gleichen Einstellungen an beiden Geräten vor oder geht man nach Gain-Reduktion? Wobei gleich die nächste Frage auftaucht: Nimmt man die vom Gerät angezeigte Gain-Reduktion oder die tatsächlich am Signal vorhandene? Persönlich würde ich bei solchen Vergleichen ja jede Menge Ressourcen wie High-End Oszilloskope und Frequenz-Analysierer zur Verfügung haben und das Ganze so wissenschaftlich wie möglich angehen. Aber auch aus Zeitgründen ist so was hier nicht möglich. Also muss man entsprechend Kompromisse machen.

Tube-Tech CL1B, Softube Plugin: Die Kompromisse

Zunächst einmal habe ich alle Beispiele in 96 kHz aufgenommen, damit die Soundkarte genug Höhenluft zum Atmen hat. Dann wurden die Kandidaten in einen Kanal-Insert gesetzt und von derselben Quelle per Send gespeist. Eingepegelt wurden Hard- und Software im Bypass-Modus mit kombinierten Sinustönen bei 50 Hz, 1 kHz und 10 kHz. Ratio und Zeitkonstanten wurden nach Augenmaß gleich eingestellt (der Lydkraft CL1B hat keine Markierungen für die Einheiten von Release oder Attack). Schließlich wurde dann der Threshold so eingestellt, dass die Sinus-Bande bei beiden Geräten die gleiche Gain-Reduktion hervorruft.

Mit dieser Taktik bin ich ganz gut gefahren und Hard- und Software klangen nach diesem Verfahren sofort sehr ähnlich. Ab hier kann man dann anfangen, Vergleiche zu ziehen. Sicherlich ist die Parametrisierung bei der Hardware nicht exakt genauso wie bei der Software, zudem toleranzbedingt ja auch noch jede Hardware-Einheit ein wenig anders klingen kann. Für diesen Vergleich ist das aber die praktikabelste Herangehensweise.

Lydkraft Tube-Tech CL1B: Piep und Sweep

Wie Geräte auf Sinustöne reagieren, kann schon eine ganze Menge offenbaren, jedenfalls in der Frequenzdomäne. Vor allem lassen sich hier die Erzeugung von Obertönen und klassische Intermodulationen gut beobachten. Auch dazu noch ein kleines Wort. Nicht alles, was man in der Frequenzanalyse sehen kann, kann man auch genauso deutlich hören. Ganz ohne Frage ist es am Ende entscheidend, wie es klingt und nicht, ob es irgendwelchen messtechnischen Ansprüchen genügt. Bestes Beispiel sind hier eben Röhren, die rein technisch gesehen einen ganz miesen Klirrfaktor haben, wenn sie übersteuert werden. Die Psychologie will es aber, dass wir genau diese Imperfektion als wohlklingend empfinden (Stichwort: zweite Harmonische bzw. erster Oberton).

Aber gerade bei so einer direkten Kopie finde ich es interessant mal „hinter die Kulissen“ zu schauen.

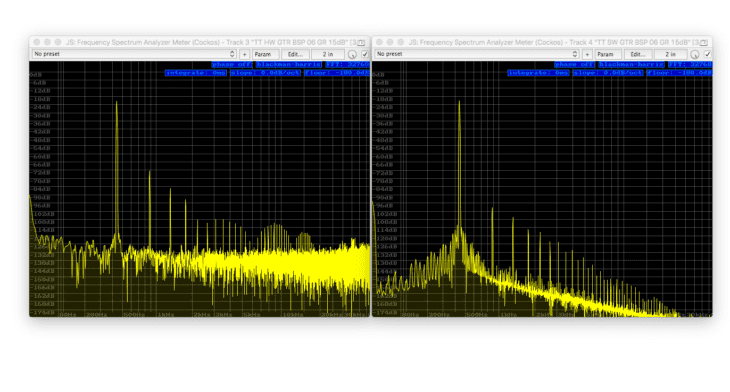

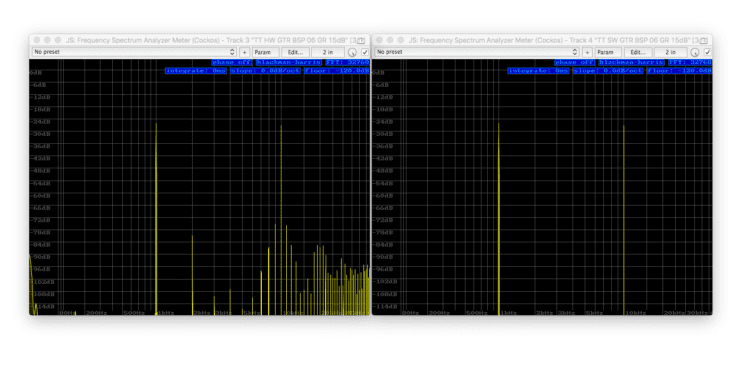

Als erstes der Unterschied zwischen den beiden Kandidaten im Bypass-Modus. Fangen wir mal mit einem gemütlichen Kammerton A bei 440 Hz an. Wie man sehen kann, besitzt die Hardware-Version des Tube-Tech CL1B bereits im Bypass die Eigenschaft, dem Signal Obertöne hinzuzufügen. Das Plugin macht das – im Plugin-internen Bypass, nicht dem Bypass der DAW – nicht. Oh Graus – wurden etwa die Obertöne vergessen?

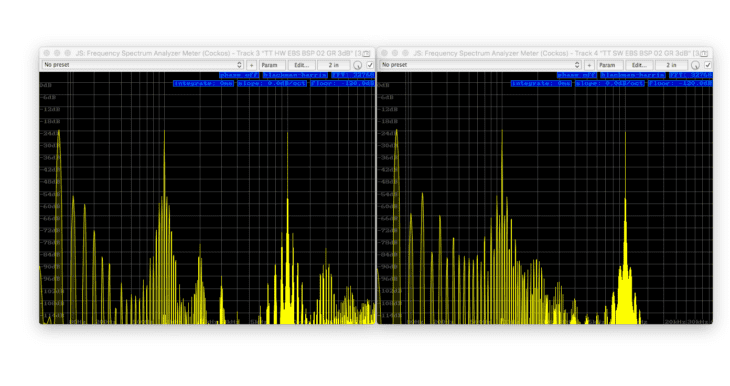

Nein, denn das Ganze klärt sich auf, wenn beide Geräte aktiv sind. Auf den ersten Blick kann man sehen, dass die Obertöne, die durch die Röhrenschaltung der Hardware (links) erzeugt werden, auch in der Software-Version (rechts) des Tube-Tech CL1B vorhanden sind. Im Gegensatz zur Hardware jedoch fallen diese nicht so zahlreich und vor allem leiser im Verhältnis zum Grundton aus. Ganz konkret sind es hier 17 dBFS Unterschied, was beinahe einer viermal höheren wahrgenommenen Lautstärke entspricht – nicht unerheblich.

Deutlicher wird das Obertonverhalten, wenn man die dBFS-Achse weiter heruntersetzt. Dabei fällt vor allem auch der andere gewaltige Unterschied auf: Der Noise-Floor der Hardware ist real und existent, während man das bei der Software einfach unter den Tisch fallen lassen kann. Denn hier kann man mit idealisierten Modellen arbeiten, die eben kein thermisches Eigenrauschen aufweisen. Gut, dieses Rauschen wird man jedoch wahrscheinlich nie zu Gehör bekommen, denn es liegt beim Lydkraft Tube Tech CL1B über den ganzen Frequenzbereich mehr als 100 dBFS unter dem Nutzsignal.

Das Ganze habe ich noch bei anderen, üblich verdächtigen, Frequenzen von 50 Hz, 1 kHz und 10 kHz durchgeführt. Bei allen ergab sich das gleiche Bild: Die Software produziert ebenfalls Obertöne, jedoch nicht so zahlreich und mit einem leiserem Pegel.

Tube-Tech CL1B, Softube Plugin: Verwoben

Von Interesse ist es natürlich, wie die Tube-Tech Kompressoren auf ein Gemisch von Sinusschwingungen reagieren. Der Ton der Musik lässt sich nach Fourier ja immer auf ein Gemisch von Sinusschwingungen unterschiedlicher Frequenz und Amplitude herunterbrechen, so dass ein Musikstück rein physikalisch eine unglaublich komplexe Mischung aus Schwingungen darstellt. Um einmal zu sehen, wie die Geräte auf ein Gemisch von Schwingungen reagieren, wurde eine Mischung aus zwei bzw. drei Sinustönen hindurch geschickt – Stichwort Intermodulation. Alles, was hier passiert, passiert dann viel komplexer auch in „echten“ Signalen wie Gitarre, Bass etc.

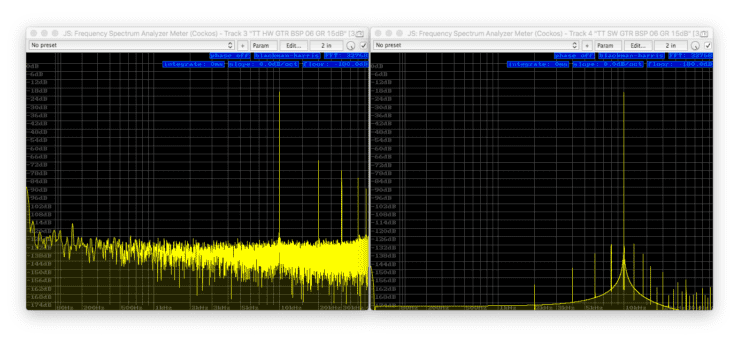

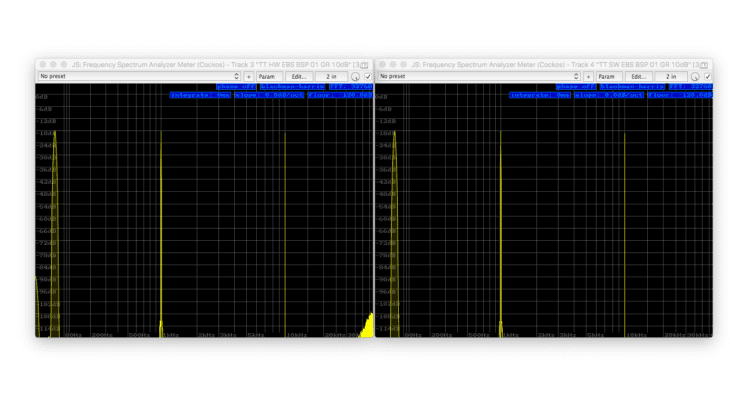

Dazu erst mal das Ganze im Bypass. Erfreulich intermodulationsarm hier. Erst wenn man die Geräte aktiviert, erscheinen die genannten Zwischenfrequenzen.

Tube-Tech CL1B Vergleich: links Hardware, rechts Software – Intermodulation im Bypass 50, 1 k, 10 k, -12 0dB FS

Schon bei den zwei Frequenzen 1 kHz und 10 kHz sieht man, dass das die echte Röhre in der Hardware beim Durchschleifen eine größere Anzahl an Seitenbändern im oberen Frequenzbereich erzeugt – die Software bleibt hier noch „stumm“. Kommt jetzt jedoch ein satter Bass in Form eines 50 Hz Sinus hinzu, regt sich auch bei der Softube-Version des CL1B etwas. Deutlich sieht man die Seitenbänder. Aber auch hier erzeugt die Hardware einfach mehr und lauter.

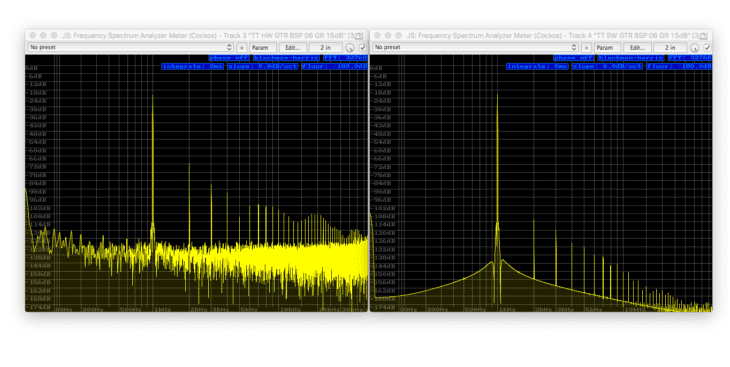

Das Ganze dreht sich aber beinahe, wenn eine tatsächliche Gain-Reduktion einsetzt. Dann erzeugt auch die „softe“ Röhre ordentlich Seitenbänder aufgrund von Intermodulationen. Allerdings kann man eine andere Verteilung und Gewichtung beobachten. So sind vor allem im Höhenbereich um 10 kHz die Seitenbänder viel dichter beieinander als in der Hardware. Dort sind sie wesentlich separierter.

Tube-Tech CL1B Vergleich: links Hardware, rechts Software – Intermodulation 50, 1 k, 10 k, -12 0dB FS, att+rel, 9 Uhr

Noch etwas fällt auf: Der Sinus bei 50 Hz erzeugt im Lydkraft Tube-Tech CL1B hauptsächlich die zweite Harmonische (assoziiert mit Röhren: gut), während in der Softube Version die dritte Harmonische (assoziiert mit Transistoren: böse) dominiert. Im Klang äußert sich das alles durch schroffere Mitten und schärfere Höhen.

Zum Schluss noch ein Schmankerl: Klickt man die folgende Abbildung, kann man einen Sinus-Sweep beider Geräte nebeneinander sehen. Deutlich sieht man hier die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der beiden Kandidaten. Vor allem in den Höhenbereichen werden allerlei Frequenzen von der Software erzeugt, die das Klangbild beeinträchtigen können, in dem Phantom-Frequenzen hinzukommen. Für eine größere Animation kann man auch hier nachsehen.

Hardware gegen Software, jetzt mal in echt

Schluss mit dem Gepiepe, jetzt werden die Lauscher aufgestellt, um das Dynamikverhalten zu untersuchen. Es treten an: Funk-Gitarre, E-Bass, Drumset und Drumset mit exotischer, höhenbetonter Perkussion. Dabei beschränke ich mich auf wenige plakative Beispiele, die die Unterschiede deutlich herausarbeiten.

Gerade im Dynamikerhalten findet sich ein deutlicherer Unterschied von der Hardware- zur Software-Version. Rein subjektiv finde ich den Klang der Hardware besser. An mein Ohr dringen präzisere Transienten und unaufdringlichere Höhen, das Ganze „lebt“ mehr – auch wenn das schon ein wenig abgedroschen klingt. Gerade das Zusammenspiel von Transienten und wie die Höhen auf den Bässen reiten, gelingt der Software-Version nicht so pointiert und elegant wie dem Gerät aus Metall und Elektronen.

Die Software pumpt weniger und klingt dadurch linearer. Dabei neigt sie erstaunlicherweise bei den kleinsten Attack- und Release-Zeiten zur Übersteuerung.

Die Hardware verleiht dem Signal einen gewissen Zusammenhalt, bedingt durch die vielen wohltemperierten Intermodulationen. Bei der Software klingt das alles offener, die einzelnen Komponenten wirken losgelöster voneinander, was auch schön sein kann.

Die Hardware greift stärker in die Transienten ein, wobei sich auch die Höhen anders verhalten. Dadurch dass die Transienten steiler sind, ergibt sich ein druckvolleres Klangbild mit mehr Durchschlagskraft.

Die Unterschiede sind jedoch subjektiv nur so gravierend, weil einem das nach einer intensiven Abhörsitzung im Gedächtnis bleibt. Der Grundklang ist definitiv nicht nur ähnlich, sondern kongruent. Die Software „fühlt“ sich tatsächlich so an wie die Hardware und bringt eben auch deren nicht perfekte Eigenschaften ins Spiel – wo sie nützen. Wo es keinen Sinn ergibt, also beim Eigenrauschen beispielsweis, hat man es einfach weggelassen.

Vor allem darf man aber auch nicht vergessen: Das PlugIn arbeitet in Stereo, der Lydkraft CL1B ist ein MONO-Kompressor. Aus Gründen der Fairness habe ich deswegen auch alle Klangbeispiele in Mono aufgenommen.

Und auch das LPF im Sidechain habe ich beim Plugin deaktiviert gelassen. Der Lydkraft Tube-Tech CL1B verfügt nämlich über kein internes LPF für die Sidechain.

Bei den Klangbeispielen macht immer die Hardware den Anfang, nach dem Piep kommt dann die Software an die Reihe.