Das klingt ja wie 'ne Geige!?

In unserem heutigen Amazona-Workshop möchten wir euch mit einem weiteren Stilmittel vertraut machen: dem Umgang mit dem Volumepoti der E-Gitarre und welche coolen Effekte man damit erzielen kann. Denn durch das Herausnehmen des Saitenanschlages, in der Fachsprache auch „Attack“ genannt, bekommt der Ton einen vollkommen anderen Charakter, der eher an den Klang einer Violine oder einer Orgel als an den einer Gitarre erinnert.

Volume-Sustains ohne Volume-Pedal, warum?

Nun werden einige sicher denken, dass dieser Job aber doch auch problemlos von einem Volume-Pedal übernommen werden kann. Klar, für langsame Volume-Swells, wie etwa einem Fade-In oder -Out, mag das sicher zutreffen. Spätestens aber beim Spielen einer präzisen Linie jenseits der 100 bpm ist es so gut wie unmöglich, die Töne mittels Pedal auch rhythmisch sauber freizugeben. Und natürlich auch wieder zum Verstummen zu bringen, denn der nächste Ton in der Reihe wartet ja bereits.

Ausstattung für Volume Swells

Die Klampfe mit dem Volume Poti

Zunächst einmal natürlich eine elektrische Gitarre, deren Volumepoti einigermaßen weich auf seiner Achse läuft und im besten Falle einen möglichst griffigen Potiknopf bietet. Bei Instrumenten der gehobenen Preisklasse sind solche Speed-Knobs mittlerweile Standard, den man sich aber mit wenig finanziellem und arbeitsintensivem Aufwand auch in seiner China-Strat gönnen kann. Denn ein solch „befreites“ Poti kann die Interaktion zwischen der Gitarre, ihrem Spieler und dem Verstärker insgesamt deutlich verbessern. Und das nicht nur bei den Gimmicks, die wir in diesem Workshop vorhaben.

Der Verstärker

Am Verstärker sollte ein leichter Overdrivesound eingestellt sein. Auf Modulationseffekte wie Flanger, Chorus oder Phaser sollte besser verzichtet werden, dafür kann ein Delay/Echo gute Dienste leisten und den gespielten Licks eine würdige Klangkulisse verleihen. Für die Soundbeispiele dieses Workshops wurde ein Delay in den Effektweg des Verstärkers eingeschleift, mal mit mehr und mal mit weniger Einfluss auf das Originalsignal. Übrigens kann das Ausprobieren unterschiedlicher rhythmischer Muster des verwendeten Echos mit den Tabulaturen dieses Workshops durchaus zu kreativen Momenten führen!

Zur benutzten Technik

Da die Schlaghand für das Öffnen und Schließen des Volumepotis und weiterhin zur allgemeinen Dämpfung benutzt wird, obliegt die Entstehung des Tons also der Greifhand. Hier kommt die Hammer-on Technik zum Einsatz, bei der kurz nach dem Auftreffen des Fingers im Bund das Volumepoti geöffnet und wieder geschlossen wird. Dabei ist es in aller Regel gar nicht nötig, das Poti über seinen kompletten Regelweg zu öffnen – das würde unweigerlich auch den physikalischen Aufwand in die Höhe und damit die erreichbare Geschwindigkeit (Stichwort „BPM“) in die Knie zwingen.

Welche(n) Finger man zum Benutzen des Volumepotis nun benutzt, sei jedem selbst überlassen. Manche Spieler sind so geschickt und geübt, dass dafür der kleine Finger ausreicht. Denkbar ist aber auch, Daumen, Zeige- und Mittelfinger zu nutzen und sich dabei eine bequeme Position auf dem Steg zu suchen. Immer mit dem Hintergedanken, mit dem Handballen die früher oder später auftretenden, unvermeidbaren Nebengeräusche in Zaum zu halten. Fangen wir also an.

Ran an die Saiten

Volume-Swells in E Moll

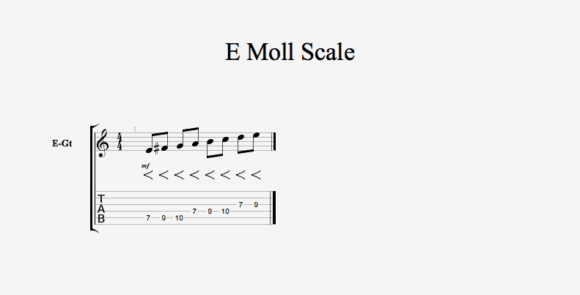

Beispiel 1

Beginnen wir zum Einstieg mit einer einfachen Figur. In Beispiel 1 spielen/faden wir ganz einfach die E Moll Tonleiter aufwärts über eine Oktave, beginnend mit dem 7. Bund auf der A-Saite, dem Grundton E. Die Tonfolge ist also E-F#-G-A-H-C#-D#-E. Diese Natürlich-Moll-Tonleiter befindet sich auf der sechsten Stufe der Tonart G-Dur, was natürlich auch bedeutet, dass diese Skala (und die Figuren daraus) über sämtliche Akkorde der Tonart G-Dur wunderbar funktionieren kann.

.

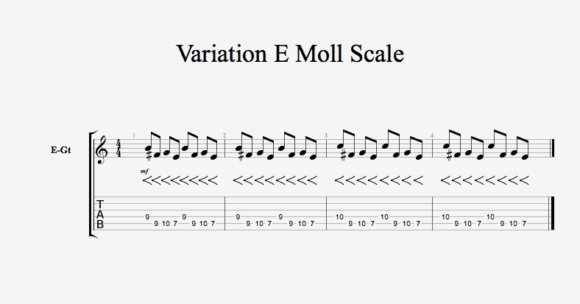

Beispiel 2

In Beispiel 2 nun eine Sequenz aus dieser Tonleiter. Wir beginnen mit dem Ringfinger auf dem 9. Bund der D-Saite mit dem Ton H und hammern dann mit demselben Finger rüber auf die 9 der A-Saite zum F#. Danach folgt der kleine Finger mit einem Hammer-On auf die 10 der A-Saite auf den Ton G, ehe ein Pull-Off auf den siebten Bund und somit den Grundton E, den ersten Teil dieser Sequenz beendet. Die Variation im zweiten Teil besteht lediglich aus der Erhöhung des H auf der D-Saite zu einem C, das wir mit dem Hammer-on des kleinen Fingers auf den zehnten Bund erreichen.

.

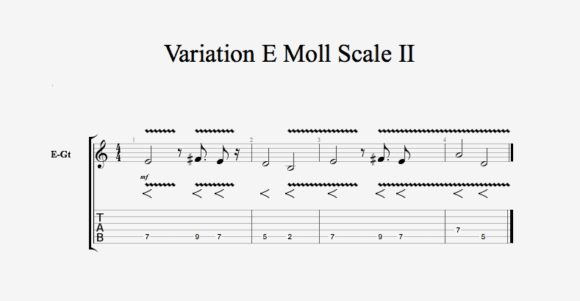

Beispiel 3

Hier eine weitere Idee, deren Töne aber ausschließlich auf der A-Saite gespielt werden. Wir beginnen zunächst mit dem Grundton E und dem Zeigefinger im siebten Bund der A-Saite und faden danach mit dem Ringfinger das F# im neunten Bund ein. Dann geht es wieder zurück zum Grundton im siebten Bund, ehe das D im fünften Bund der A-Saite folgt. Den Abschluss des ersten Teils bildet das H im zweiten Bund der H-Saite, das wir mit dem Zeigefinger hammern und dann „einfaden“. Der zweite Teil unterscheidet sich vom ersten lediglich bei den letzten zwei gespielten Tönen, die wir beide mit einem kräftig aufgeschlagenen Zeigefinger spielen.

.

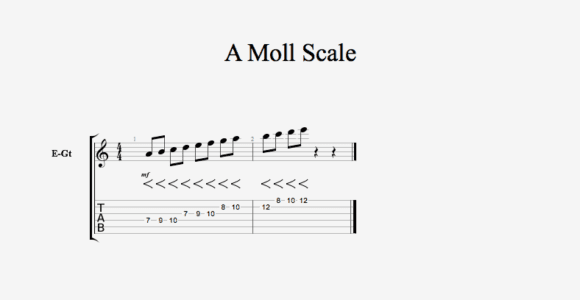

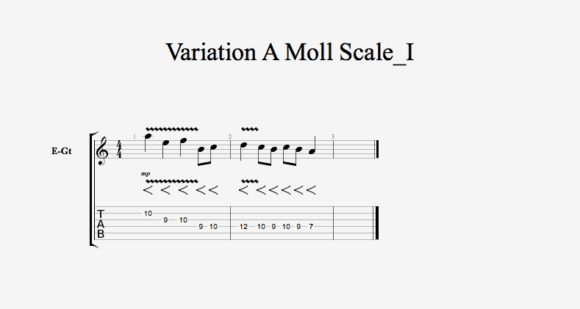

Volume-Swells in A Moll

Im nächsten Beispiel widmen wir uns einer weiteren beliebten Tonleiter und zwei verschiedenen Variationen damit – für viele von uns ist die Tonart C-Dur und ihre mollverwandte A-Moll ja geradezu ein Heimspiel auf dem Griffbrett. Wir spielen/faden im Folgenden die A-Moll-Scale mit drei Noten pro Saite, beginnend mit dem Grundton A auf der D-Saite im siebten Bund:

.

Und hier nun Beispiel 1:

.

Der erste Ton dieser Sequenz ist das A auf der H-Saite im zehnten Bund, das mit dem Ringfinger gehammert wird. Der Mittelfinger übernimmt die G-Saite im neunten Bund (E) und wird erneut durch den Ringfinger und dessen Auftreffen auf den zehnten Bund abgelöst. Dann springen wir mit dem Zeigefinger rüber auf die D-Saite in den neunten Bund, Mittelfinger und kleiner Finger übernehmen dann die Bünde 10 bzw.12, ehe der Zeigefinger für den Grundton und zugleich auch den Abschluss im siebten Bund auf der D-Saite sorgt.

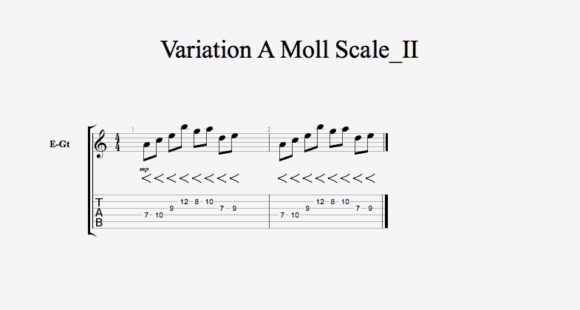

Beispiel 2

Ein weiteres Beispiel für einen rhythmischen Volume-Swell in A-Moll:

.

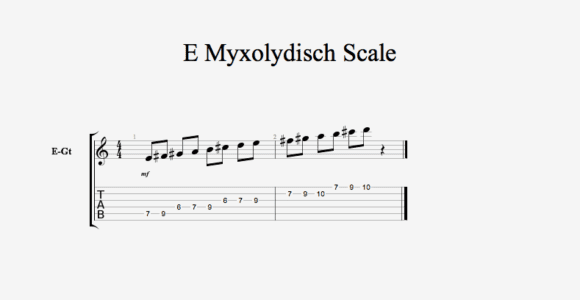

Volume-Swells in E Myxolydisch

Nach den ganzen Mollvarianten nun zum Abschluss unseres Workshops eine Figur bzw. Tonleiter aus dem „Dur-Lager“. Myxolydisch ist die fünfte Stufe des „Ionischen Systems“ und wird sehr gern im Zusammenhang mit Blues, Country oder allgemein mit schmutzigem Rock ’n‘ Roll verwendet. In diesem Fall ist das aber ganz anders, denn die kleine Septime innerhalb dieser Scale verleiht dem Klang eine interessante Reibung und bietet sich auch für Licks in modernen Rockstilen an. Doch bevor es zum Beispiel geht, hier erst einmal die Basistonleiter E-Myxolydisch – selbstverständlich mit Volume-Swells versehen:

.

Und so kann und darf es klingen:

.

Die Sequenz startet mit dem kleinen Finger auf dem zehnten Bund der H-Saite (A), der Ringfinger übernimmt den neunten Bund (das G#) und zugleich auch Bund Nummer 9 auf der G-Saite (E). Es geht dann wieder zurück zur H-Saite, dieses Mal mit dem Zeigefinger auf Bund Nummer sieben (F#), der genau wie der Ringfinger zuvor dann auf Bund Nummer Sieben der G-Saite abgerollt wird. Der Abschluss mit den Bünden sieben und neun auf A- und D-Saite übernehmen dann der Zeige- bzw. Ringfinger.

Guitar Tutorial: Swells on YouTube

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mal wieder ein sehr cooler Workshop.

Vielen Dank