Analoger Solo-Synth mit Keyboard

Als Access Music zur Jahrtausendwende den dreioktavigen Virus Indigo herausbrachte, wurde dieser vom Hersteller als der „Roadster unter den Synthesizern“ beworben. So gesehen hat Dave Smith mit dem Mopho Keyboard jetzt einen zweieinhalb Oktaven kurzen, vollanalogen monophonen Hot-Rod aus der Garage gefahren …

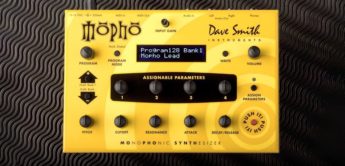

Der Sportwagenvergleich ist gar nicht so abwegig, denn von solchen kleinen Synthesizern mit zwei bis drei Oktaven geht schon ein besonderer Reiz aus. So ähneln die Proportionen den kultigen Monosynths der späten siebziger und frühen achtziger Jahre wie dem Sequential Circuits Pro-One, der gewissermaßen auch der Urahn unseres Testgeräts ist. Gleichzeitig strahlen diese kleinen Musikinstrumente für viele mehr Spaß aus als die gravitätischen Dickschiffe mit fünf und mehr Oktaven. Dave Smith unterstreicht das bei seinem Neuen auch noch durch die knallige Lackierung in Signalorange, die sicher Geschmackssache ist, dem Mopho aber eine fast punkige Attitüde angedeihen lässt.

Das Mopho Keyboard dürfte auch diejenigen ansprechen, die den originalen Desktop-Mopho zwar klanglich interessant finden, aber keine Lust auf die stark menülastige Bedienung haben. Da wir die Desktop-Version schon ausführlich besprochen haben, wird sich dieser Test in erster Linie den Besonderheiten des Keyboards widmen. Soviel sei schon mal gesagt: Durch das Hinzufügen von Bedienelementen in nennenswerter Zahl gibt es über genügend Besonderheiten zu berichten, die das Mopho Keyboard zu einem eigenständigen Instrument machen.

U Sexy Mopho

Die hochglänzende Oberfläche fühlt sich sehr nach Autolack an und ist auf ein massives Metallgehäuse aufgetragen, das von zwei rotbraun gebeizten Holzseitenteilen eingefasst wird. Von dem schicken Lack hat man beim Bedienen leider nicht viel, weil das gesamte Panel oberhalb der Tastatur mit einer Kunststoff-Folie überzogen ist, die alle Beschriftungen trägt.

Wurden die DSI-Synthesizer oft für ihre wackeligen Potis kritisiert, so machen die des Mopho Keyboard endlich einen soliden Eindruck. Sie sind zwar nicht mit dem Gehäuse verschraubt, haben aber trotzdem kaum Spiel und laufen gleichmäßig mit perfektem Widerstand. Die relativ kleinen Gummi-Potikappen weichen vom Vintage-Schema des großen Bruders Prophet ’08 ab, dafür wird man mit verschwitzten Fingern im Eifer des Gefechts kaum den Halt verlieren. Eine Skala um die Potis herum fehlt leider. Auch wenn alle Werte im Display angezeigt werden, wäre eine Orientierungshilfe ganz nett gewesen.

Die meisten grundlegenden Parameter werden unmittelbar mit den 14 Potis eingestellt. Daneben gibt es noch ganze zehn gerasterte Endlosregler, die vor allem für Auswahlen wie Modulationsquellen und -Ziele zur Verfügung stehen. Die Endlosregler haben leider eine etwas nervige Macke: Sie rasten nicht immer zielgenau ein, sondern man kann sie auch zwischen zwei Rasterpunkten stehen lassen.

Auch bei der Auswahl und der Verarbeitung der Taster hätte DSI mehr Sorgfalt walten lassen können. Dadurch, dass sie sehr wackelig sitzen und nach dem Drücken meistens schief stehen bleiben, wirken sie etwas billig. Zu dem Eindruck trägt auch die durch die Panel-Folie durchscheinende Displaybeleuchtung bei. Punktabzug muss es für diese kosmetischen Unzulänglichkeiten aber nicht geben.

Ein Highlight ist die leicht gewichtete Tastatur des Mopho Keyboard. Auch wenn die Tasten sehr kurz sind, lässt sie sich hervorragend bespielen und fühlt sich hochwertig an. Da sich das DSI Mopho Keyboard auch als Performance-Instrument empfiehlt, darf natürlich ein gut dosierbarer Aftertouch nicht fehlen, der beim Mopho auf unzählige Ziele geroutet werden kann. Die beiden Räder sind platzsparend oberhalb der Tastatur eingebaut, liegen optimal in der Hand und bieten genau das richtige Maß an Widerstand. Leider ist die Mittenrasterung des Pitchbend-Rades etwas schwabbelig, was im Extremfall zu Intonationsproblemen führen kann. Hier wird die entspannte Haltung gegenüber der Verarbeitungsqualität dann doch etwas kritisch.

Rechts oben sitzt der geniale rote Push-It-Taster, der den aktuellen Sound antriggert und sich glücklicherweise aus der Desktopversion herübergerettet hat. Zwar kann man natürlich jederzeit das Keyboard bemühen, mit diesem Taster wird aber ein vorprogrammierter Ton in der richtigen Lage angespielt und bei Bedarf auch automatisch gehalten. So bekommt man gleich den richtigen Eindruck von der Intention eines Presets, oder man feuert vorprogrammierte Sequenzen damit live ab und schraubt mit beiden Händen an den Potis.

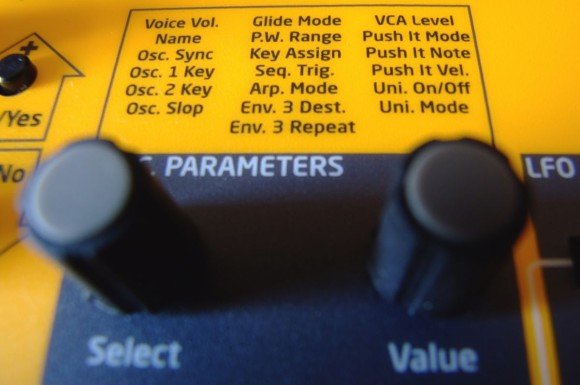

Die 28 Regler und 20 Taster repräsentieren bei Weitem nicht alle verfügbaren Parameter. Während globale Settings mit den beiden Encodern am Display ausgewählt und justiert werden, gibt es für 19 weitere Einstellungen einen extra Block aus zwei Encodern und einer Parameterliste. Dankenswerterweise darf der Mopho-Spieler diese spezielleren Einstellungen pro Patch speichern – das Keyboard in einem Patch im Modus Highest Note Priority und im nächsten automatisch im Last-Note-Modus zu betreiben, das geht bei vielen anderen Herstellern nicht. Einige Bedienelemente sind doppelt belegt, über einen Shift-Schalter gelangt man an die entsprechenden Parameter. Insgesamt ist die Bedienung in Anbetracht der Funktionsfülle wirklich extrem gut gelöst.

Auch die Rückseite hat im Vergleich zum DSI Mopho Desktop mehr zu bieten. Neu dazugekommen sind Buchsen für Sustain- und Expression-Pedal, wobei letztere auch CV-Steuersignale verarbeitet – im Verbund mit anderen analogen Geräten kann man mit dem Mopho Keyboard so noch wesentlich mehr machen als mit dem Mopho Desktop. Die MIDI-Abteilung wurde um eine dritte DIN-Buchse und einen praktischen USB-Anschluss erweitert. Der Anschluss für das externe Netzteil verfügt über keine Kabelsicherung. Für den hektischen Livebetrieb ist das ein echter Minuspunkt, denn so ein Netzkabel wird schnell mal aus Versehen herausgerissen.

Features des DSI Mopho Keyboard

Im Innern ist die Keyboardvariante identisch mit dem Mopho Desktop. Daher muss hier eine kurze Zusammenfassung reichen. Wer es genauer wissen will, findet die Links zu den Tests der Desktopversion und des polyphonen Prophet ’08 am Ende dieses Artikels.

Die vollanaloge subtraktive Klangerzeugung des Mopho folgt dem allseits bekannten Schema mit zwei Oszillatoren, Rauschgenerator, 12/24 dB Multimode-Filter, ADSR-Hüllkurven, LFOs und Verstärker. Allerdings ist der Monophone mit zwei Suboszillatoren, drei Hüllkurven, vier (!) LFOs und vielen anderen Goodies so potent ausgestattet wie kaum ein Hardware-Mitbewerber. Während man nun aber beim Mopho Desktop tief in den Menüs wühlt, um an Parameter wie beispielsweise das Feedback zu kommen, dreht man beim Mopho Keyboard in vielen Fällen ganz einfach am entsprechenden Regler. Ich möchte wetten, dass viele dieser Features so überhaupt erst genutzt werden.

Auch der famose Sequencer wurde aus dem Desktop-Mopho übernommen. Die Bedienung ist natürlich auch hier nicht so intuitiv wie bei einem mit Reglern übersäten Hardware-Stepsequencer, denn die einzelnen Schritte, Modulationsziele und -Werte werden über drei Endlosregler ausgewählt, die sich die vier Spuren auch noch teilen. Da kommt man schnell mal durcheinander. Aber die Einarbeitung lohnt sich, denn durch die Unzahl an Modulationszielen sind mit dem Sequencer fantastische Sachen möglich. Die Tonhöhensequenz ermöglicht sogar Vierteltonschritte.

Die drei Sequencer-Regler sind auch für die vierfache Modulationsmatrix zuständig, die mit 22 Quellen und allen (!!) 48 Synthese-Parametern so vollständig ist wie bei kaum einem Instrument, auf dem nicht „DSI“ steht. Auch die Zuweisung von Modulationsrad, Velocity und Aftertouch geschieht hier. Wer gerne alle Möglichkeiten offen hat, um Parameter zu bewegen, wird beim Mopho auf seine Kosten kommen. Pro LFO gibt es beim Mopho Keyboard übrigens eine eigene LED, die im Tempo der Modulation aufleuchtet. Das sieht erstens gut aus, und zweitens kann man so auf einen Blick feststellen, welcher LFO gerade wie schnell läuft.

Das zweizeilige LC-Display zeigt oben den gespeicherten Wert an und unten den aktuellen. Seltsamerweise kann man den unteren Displayeintrag zwar mit den Plus/Minus-Tastern manipulieren, aber am Klang ändert das nichts. Da wird es hoffentlich noch ein Software-Update geben. Die Potentiometer können so eingestellt werden, dass sie beim Drehen den gespeicherten Wert abholen, ihn von der aktuellen Reglerstellung aus relativ verändern oder direkt auf den neuen Wert springen.

Arpeggiator und Sequencer haben in der Keyboardversion einen BPM-Regler und jeweils eigene On/Off-Taster spendiert bekommen. Der Arpeggiator beherrscht die fünf Modi Up, Down, Up+Down, Assign und Random. Unglücklicherweise gibt es keinen eigenen Regler für die Oktavweite: Um das Arpeggio über zwei oder drei Oktaven laufen zu lassen, muss man erst durch alle Modi der ersten Oktave steppen. Hat man dann die Modi der zweiten bzw. dritten Oktave erreicht, stoppt das Arpeggio sogar. Das ist ärgerlich, denn die Live-Variation der Oktavweite ist ein beliebter Trick, um Arpeggio-Figuren aufzulockern.

Während wir bei vielen Testgeräten bemängeln müssen, dass die Bedienungsanleitung nur als pdf-Datei mitgeliefert wird, herrscht bei Dave Smith übrigens verkehrte Welt: Die Anleitung für das Mopho Keyboard liegt zwar nur auf Englisch, dafür in gedruckter Form bei. Im Internet wird man dagegen nicht fündig, denn auf der Homepage von DSI gibt es nur das pdf-Manual der Desktop-Version.

Sound des DSI Mopho Keyboard

Was den Sound angeht, spielt der DSI Mopho natürlich absolut in der Oberliga. Der Grundsound ist enorm präsent und sauber mit ausgeprägten Höhen. Mit der Sauberkeit ist es aber schnell vorbei, wenn man zum Beispiel das Ausgangssignal per Feedback-Regler wieder in den Eingang schickt. Das klingt dann immer noch irgendwie edel, und der spezielle Dreck, den der Mopho auf diese Weise erzeugt, dürfte virtuell schwer nachzuahmen sein. Trotz digitaler Regler meint man zu merken, wie die Schaltkreise interagieren: Beispielsweise gerät das Filter nicht immer bei den selben Reglerstellungen in Eigenschwingung. Das Tolle an den Mopho-Sounds ist, dass sie sich musikalisch wunderbar einsetzen lassen und in Arrangements oft wie von selbst einfügen.

Die 3×128 überschreibbaren Werkssounds sind gut programmiert und machen extensiv Gebrauch von den komplexen Synthesemöglichkeiten. Einige Drones scheinen sich über Minuten immer weiter zu entwickeln. Viele Presets vermitteln den Eindruck, dass da mehr als nur ein einzelner monophoner Synthesizer am Werk ist. Bei einigen Sequenzen sind sogar gleichzeitig Drums und eine Bassline zu hören – Hut ab.

.

MIDI-Funktionen

Der DSI Mopho kann über USB mit einem Computer verbunden werden, wobei die USB-Leitung ganz normale MIDI-Signale führt. Dadurch und durch die kompakte Bauweise eignet sich das Mopho Keyboard mit seiner guten Klaviatur auch ganz hervorragend als Einspielkeyboard im Desktop-Studio. Die MIDI-Tastatur arbeitet natürlich polyphon. Alle Potis und viele der Endlosregler senden MIDI-CC-Befehle – man holt sich mit dem Mopho Keyboard also gleich noch einen Controller zur Steuerung von Softsynths und Effekten ins Studio.

Via Polychain-Funktion kann man das Mopho Keyboard mit einem DSI Mopho Desktop, Tetra oder Prophet ’08 Rack zu einem polyphonen System verketten. Das funktioniert, weil alle diese Synthesizer die gleiche Stimmarchitektur haben. Für superbreite Sounds kann man sogar alle Stimmen gleichzeitig im Unison-Modus mit vom Mopho Keyboard aus regelbarer Verstimmung erklingen lassen.

Die vielen Bedienelemente des DSI Mopho Keyboard machen den kostenlosen Software-Editor übrigens nicht überflüssig. Schließlich kann man im Mopho SoundEditor fast alle Parametereinstellungen auf einen Blick sehen – gerade für den Einstieg ist es daher sinnvoll, auch mit dem Editor zu arbeiten, um alle Möglichkeiten des Synthesizers wirklich kennenzulernen. Durch die Doppeltbelegungen der Regler und Taster an der Hardware scheut man gelegentlich doch davor zurück, etwas komplexere Einstellungen vorzunehmen. Das gilt insbesondere für den Sequencer, der sich über die graphische Oberfläche des Editors viel schneller und zielgerichteter programmieren lässt.

Im Amazona-Test des Mopho Desktop vor anderthalb Jahren wurde von Problemen mit dem Editor für Macintosh berichtet. Die aktuelle Version 2.01 funktionierte nach leichten Startschwierigkeiten auf einem Intel-MacBook mit OS X 10.5.8 ganz passabel. Bevor sich der Mopho korrekt steuern ließ, mussten allerdings erst einige Presets vom Programm aus aufgerufen werden. Danach hatten sich Soft- und Hardware offenbar genug beschnuppert, um zusammenzuarbeiten. Unter Windows gab es keine Probleme.

Endlich mal richtiges gelb, das fand ich schon beim Q schade gelb(-lich). Ich mag keine lichs. Schöner Synth.

eine dezentere farbgebung wie beim tetra hätte mir besser gefallen…

Kann man hier überhaupt noch von Design reden?

Grausame Optik, schade eigentlich…

Ich find die Farbe geil :D

Wir fahren dezente, schwarze Autos, tragen schwarze Klamotten, und auch das iPhone muss – wer hätte es gedacht – schwarz sein. Und jetzt soll das brachiale MOPHO-Gerät, dass sich definitiv von der Masse abhebt, auch „dezent “ sein….?

Pffffffffffff.

Ich wollte, mein Tetra hätte eine Farbe, die so durchsetzungsfähig ist, wie dieser Sound!

Wieso müssen Synths entweder klassisch – wie ein Schaltschrank aus den 50er – und/oder grau/weis/schwarz sein??

Mein Favorit: Die „mean green machine“ – Version des Microwave 1.

Ich sag nur: Nieder mit dem uniformen, unkreativen & langweiligen Einheitsbrei – Super gemacht, Dave!

Also, ich weiß nicht.

Die Soundbeispiele finde ich total unsexy.

Mehr kann der nicht?

@Zorro Doch, der kann noch viel mehr. Hast Du Dir die Soundbeispiele vom Mopho Desktop und von den Dave-Smith-Videos schon angehört? Auch im Prophet’08-Test sind nochmal völlig andere Sachen zu hören, allerdings halt polyphon.

Ich glaube, der Grund-Charakter von Filter und Oszillatoren kommt auch bei den Soundbeispielen zu diesem Test rüber. Mit 4 LFOs, 3 Hüllkurven und vor allem dem Sequenzer kannst Du aber viel mehr machen als mit den meisten anderen analogen und VAs. Der Rest ist Geschmackssache.

@Zorro Allerdings

Ich steh auch total auf die Farbe, finde nur schade, dass um die Potis rum die grauen Streifen sind.

Hat jemand eine Ahnung, wie sich das mit dem Editor bei der Koppelung mit dem TETRA verhält? Nimmt man dann noch immer den Mopho-editor oder den vom TETRA? Und kann ich über das Keyboard auch meine Combs ansteuern? Rein theoretisch müsste ich ja dann auch die drei Bänke des Mopho & die vier des TETRA nutzen können, richtig?!?