Prophet 12 eingedampft - das Modul.

Dieser Test nimmt das seit Anfang dieses Jahres erhältliche Modul des Prophet 12 unter die Lupe. Der Hauptaugenmerk wird dabei auf die Umsetzung des Bedienkonzepts gelegt, hat das Prophet 12 Module doch im Gegensatz zum P8 Module keine komplette

Steuerungsoberfläche. Wer sich einen detaillierten Überblick über die Synthesestruktur des Gerätes machen möchte, sei auf den AMZONA.de Test von Michael Heublein verwiesen, inklusive spannender Diskussion. Natürlich werde ich es mir auch nicht nehmen lassen, meine Meinung zum Klang des Gerätes kundzutun.

Das DSI Prophet 12 Module

Grundsätzlich ist die Synthesestruktur des Prophet 12 Modules mit der Keyboard-Version Prophet 12 identisch. Auch alle Anschlüsse der Keyboardversion sind am Modul vorhanden. Einen Unterschied macht allerdings das nicht vorhandene interne Netzteil – für den Betrieb benötigt man eine Wandwarze mit der etwas obskuren Spannung von 13,5 V.

- zwei Stereo-Ausgänge, jedoch nicht frei routbar

- USB-, Pedal- und MIDI-Anschlüsse

Wo sind all die Blumen hin?

Was als allererstes ins Auge fällt ist, dass das Prophet 12 Module sehr aufgeräumt ist. Es gibt nur 12 Drehregler und 37 Drucktaster, von denen 7 nicht beleuchtet sind. Das farbliche Grundthema des Prophet 12 Keyboards findet man hier wieder, inklusive der leuchtenden 12 hinter dem P (na ja, wem’s gefällt). Eingerahmt wird das Pult von Seitenteilen aus dunklem Echtholz.

Wobei wir bei der Neuerung sind: Das Bedienkonzept des Prophet 12 Modules basiert zumeist auf Menüarbeit. Hatte man beim Keyboard noch für jeden Parameter eines Sounds beinahe direkten Zugriff (eben abgesehen von z.B. der LFO Sektion, welche die selben Regler für alle vier LFOs nutzt und man deswegen nicht 2 LFOs direkt auf einmal editieren kann). Nüchtern betrachtet sind fast alle Regler einfach verschwunden.

Übrig für direkten Zugriff bleiben die Regler für Cutoff und Resonanz beim LPF und beim HPF sowie der Lautstärke und der Distortion-Regler. Alle anderen Parameter kann man nur über das auch von der Keyboardversion bekannte OLED-Display und den darüber liegenden Endlosdrehreglern erreichen.

Die Oberfläche des Prophet 12 Module

Weichen musste auch die Anwahl der Bänke über zahlreiche Tasten. Man konnte jedes Programm zielgenau anspringen, da es dafür u.a. einen eigenen Zahlenblock zur Eingabe gab. Beim Module muss man sich zu den Sounds durchkurbeln. Es gibt einen Drehregler, um die Bänke anzuwählen und noch einen für die jeweiligen Programme darin. Das geht eigentlich ganz gut, man springt jedoch am Ende einer Bank nicht zur nächsten, sondern muss das immer manuell mit dem Bankregler machen, wobei dann allerdings das Module nicht auf Programmnummer 1 zurückspringt.

Ein anderes Konzept muss her

Das Bedienungskonzept musste geändert werden, da man nicht alle Regler der Keyboardversion auf dem Module unterbringen wollte oder konnte – ich sage das deshalb, weil bei dem P8-Module das noch ganz anders gehandhabt wurde – hier hat man Drehregler en masse. Anstatt also der Keyboardversion nachzueifern, hat man einfach für jeden Parameter einen direkten Ansprungspunkt über einen der Select-Knöpfe.

Die Parameterwerte stellt man dann immer über das Display und den vier Endlosdrehreglern ein. Manche Sektionen haben natürlich auch mehr als nur vier Parameter. Dann kann man über die unteren vier Tasten drei weitere ‚Reiter‘ anwählen. Tiefere Eben darunter gibt es nicht, was das Gerät nach ein wenig Eingewöhnung doch gut handhabbar macht. Selbstverständlich leidet die Intuition doch einiges darunter. Bei einem voll ausgestatteten Bedienfeld dreht man mal hier und da, auch manchmal nur so zum Spaß – und hat auf einmal DEN Sound.

Navigation auf Sicht nicht möglich

Beim Prophet 12 Module muss man eigentlich schon vorher wissen, wo man hin will. Die Zuweisung der Quellen zu den Zielen ist dabei recht einfach. Man drückt und hält die Assign Mod Source Taste und drückt dann z.B. die LFO1 Taste, schon hat man seine Quelle. Danach das Gleiche mit der Assign Mod Destination. Klickt man mehrmals auf z.B. LFO2, schalten alle modulierbaren Parameter des LFO2 der Reihe nach durch.

Das macht das Prophet 12 Module schon zu einem Expertengerät, wie ich finde. Gerade auch die Modulationsmatrix, die echt mächtig ist und sogar den Audioausgang als Modulationsquelle benutzen kann, macht den P12 zu einem echten Synthese-Monster – Tja auf dem Papier schon. Ich hatte das P12 Module leider nicht sehr lange zum Testen und habe nur ein paar eigene Sounds erstellt, die in die Kategorie „böse“ fallen, aber dazu später mehr.

Hier eine zufällige Auswahl einiger Werkssounds. Das Ploing hört man immer, wenn man ein Preset umschaltet.

.

Ist das Kunst oder kann das weg?

Natürlich ist die Neugier beim Test eines Oberklasse Synths immer sehr groß und so verbrachte ich einige Zeit mit dem Anhören der vorinstallierten und nicht überschreibbaren Werksounds sowie der auf meinem Gerät teils ähnlichen User-Sounds. Dann begab ich mich mithilfe der Funktion Basic Patch im Global-Menü ins Synthese-Reich des Propheten. So wollte ich mal ganz systematisch an den Klang herangehen, über den ja auch im anderen Artikel trefflich diskutiert wurde. Nach einiger Zeit fielen mir einige Dinge auf, die nur schwerlich als Feature bezeichnet werden können.

Filter-Kalibierung

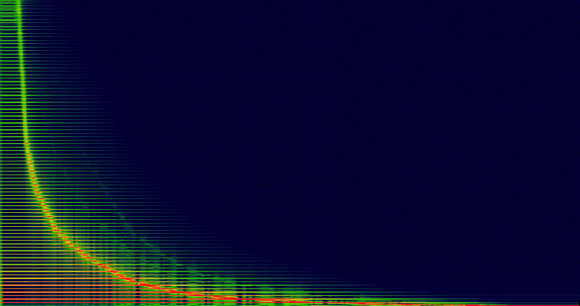

Die Filter sind analog im Prophet 12 Module. Und es gibt eine Option im Global-Menü, diese zu kalibrieren. Nun das tat ich auch, nachdem ich einige Unregelmäßigkeiten beim Spielen entdeckte – allerdings ohne Erfolg. Im Beispiel sieht man zwei Noten nacheinander gespielt (einfacher Sägezahn-Sound). Die Velocity ist identisch, aber man kann deutlich sehen (und auch hören), dass das Filter bei der zweiten Note geschlossener ist. Dieses Verhalten ist konsistent und kann immer wieder hervorgerufen werden. Soll hier etwa analoges Feeling kreiert werden?

Filter Cutoff

Ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass das Prophet 12 Module etwas gedeckt klingt. Aufgefallen ist mir das beim denkbar simpelsten Patch – Sägezahn mit Filter. Tatsächlich ist der Cutoff nie richtig auf. Man kann hören, dass das Filter noch einen kleines bisschen offener wird, wenn man im dazugehörigen LPF-ENV das Sustain auf Maximum zieht und den Env-Amount ganz hochstellt. Aber selbst dann hört sich das Ganze für mich noch irgendwie gedeckt an. Außerdem hört es sich so an, als ob die Phasenantwort des Filters variieren würde, irgendwie unsauber.

Komische Filter Resonanz

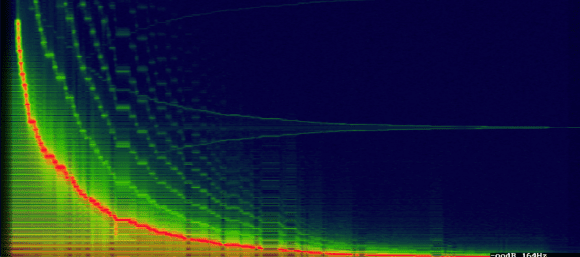

Die Resonanz kann schon heftig zwitschern und fängt damit auch bereits so ab 12 Uhr Reglerstellung an. Dreht man sie über 2 Uhr, kommen aber irgendwie noch andere Töne hinzu, die den Klang unharmonisch machen. Auffällig für einen analogen Filter ist die grobe Stufigkeit – das liegt daran, dass dem analogen Filter nur 160 Stufen zur Verfügung stehen. Der P12 benutzt zwar NRPN, um bei MIDI eine bessere Auflösung als 7 Bit (128 Stufen) zu haben, spendiert dem Filter aber dann nur 160 Stufen, krass unprofessionell.

.

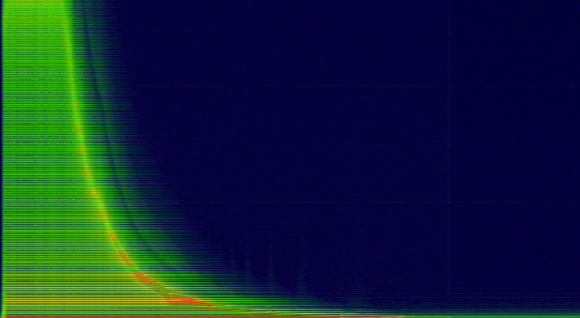

Ich habe mal Spektrogramme vom Filter eines MicroMoog und den Classic-Filter des Nord G2 erstellt und diese mit dem vom Prophet 12 Module verglichen. Hier kann man deutlich sehen, was man auch hört. Es gibt nicht nur eine Resonanz, sondern mehrere und bei ziemlich genau 11 kHz ist eine seltsam zulaufende Frequenz zu sehen. Das alles kann man weder beim Nord G2 noch beim Moog beobachten.

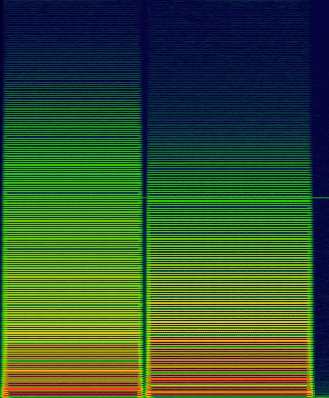

Und hier die Resonanz eines Sägezahnsounds mit Filter beim MicroMoog – analog sieht auf jeden Fall fetter aus

Lautstärken-Hüllkurve

Da hab ich mich manchmal an nicht so gute alte Zeiten des SID-Chips gedacht, der hatte auch einen Bug, sodass die Lautstärken-Hüllkurve nie richtig zu war. Auch genau das habe ich auch beim Prophet 12 Module feststellen können. Hier ein einfacher Sound.

Der Anfang ist normal laut, danach habe ich die Lautstärke ordentlich hochgezogen. Man hört eine Kakophonie der Oszillatoren, obwohl die Hüllkurve vollständig zu ist.

.

Support

Ich hatte den DSI-Support deswegen angeschrieben und stehe in regem Kontakt, es hat sich jedoch bis jetzt keine Lösung des Problems ergeben. Allerdings wurde mir ein Mainboard Austausch angeboten.

Unisono Modus

Den fand ich auch nicht so überzeugend. Der macht zwar schon die Sounds fett, aber erkauft das durch eine gewisse Schwammigkeit – für mein Ohr hört sich das auch hier nach Phasenproblemen an.

Character FX

Diese Effekte hätte man sich m.M. sparen können. Bitcrusher und Samplerate-Reducer waren mal en vogue – allerdings vor ca. 10 Jahren. Die beiden Filter, die mehr Bass und mehr Höhen zugeben sollen, tun dies auch aber irgendwie ungehobelt. Die Distortion geht in Ordnung, ist aber nur in geringen Dosen zielführend – danach klingt es albern. Ich würde lieber sehen, dass die Crusher-Sektion durch eine Waveshaper Sektion ersetzt wird.

.

Der beißt nicht, der will nur spielen

Hier die erwähnten Versuche, ein-bisschen-böse Sounds zu machen.

.

Das DSI Prophet 12 Module on YouTube

Und hier noch Hörbeispiele aus einem YT-Video

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

„Man hört eine Kakophonie der Oszillatoren, obwohl die Hüllkurve vollständig zu ist.“

Das heisst dann wohl DC Offset.

Gibt es außer den „bösen“ Sounds auch etwas Gutes?

Sonst wäre es ja wohl mehr etwas für die „böse männliche Verwandtschaft elterlicherseits“.

frequenz-schaubilder, wie schön! da freut sich der ingenieur in mir. und auch sonst gut geschrieben.

leider funktionieren einige beispiel-sounds nicht.

@mdesign Danke für den Hinweis. Wir habens korrigiert.

Ein sehr aufschlussreicher Bericht. Allerdings würde ich, hätte ich einen Wunsch frei, mir wünschen, dass ein zweites Exemplar durchgetestet wird. Das Filterverhalten wirkt doch ein wenig seltsam – klar klingen die Curtis-Filter immer (in meinen Ohren) relativ steril aber das beschriebene Verhalten sowohl in der Resonanz als auch in der Cutoff-Varianz kenne ich so noch von keinem DSI-Produkt (besitze einen Tetra, habe P8 und P12 angestestet).

@bugler Tatsächlich mussten bei den Kollegen von bonedo öffemsichtlich auch mehrere Geräte an den Start.

Da wurden die Test-Exemplare (und hoffentlich nur die) nicht sonderlich sorgfältig qualitätsgesichert.

lush = üppig, abgefahren, grossartig

(gem. leo.org)

fluffig würde ich dann eher mit fluffy ins englische übersetzten, fluffig ist ja wahrscheinlich schon ein eingedeutschtes englisches Wort

fluffy = flaumig, flauschig (gem. leo.org)

Fremdwörter sind Glücksache, das wissen selbst grosse Koniferen auf dem Gebiet ;-)

Kann mir jemand mal erklären, warum „böse“ Sounds ein Qualitätsmerkmal sein sollen? Zum einen sollte mal „böse“ spezifiziert werden, was soll das eigentlich genau, zum anderen ist es meistens kein grosses Problem mittels nachgelagerter Peripherie aus jedem Sound einen „bösen“ Sound (was ich mir darunter vorstellen kann) zu machen. Vielmehr scheint mir die Schwierigkeit beim Instrumentenbau zu sein, einen Klang zu definieren, der sowohl angenehm, wie auch gleichzeitig reichhaltig ist.

@drbach Hallo,

Koniferen – der ist gut! Danke für die Berichtigung.

Zu den ‚bösen‘ Sounds.

Ich habe nicht stark genug herausgearbeitet, dass diese für mich jetzt kein ‚Qualitätsmerkmal‘ an sich sind. Ausserhalb eines Bandkontextes beschäftige ich mich jedoch mehr mit solchen Sounds (böse ist dabei nicht nur einfach einen Verzerrer hinter den Synth schnallen, z.B.). Da ich also einige Synths (Soft/Hard) öfter so quäle, habe ich hier eine gewisse Referenz. Gerade an diesen ‚bösen‘ Sounds (sprich: Sync, FM, RingMod, Waveshaper für Sounds im Bassbreich) kann ich persönlich gut hören, wie der Synth ‚tickt‘.

Auf keinen Fall sollte die Lesart die sein, ‚Böse-ist-gut-und-wenn-der-das-nicht-dann-auch-nicht-gut‘.

Viele Grüße,

T

„Auf keinen Fall sollte die Lesart die sein, ‘Böse-ist-gut-und-wenn-der-das-nicht-dann-auch-nicht-gut’.“

Kommt tatsächlich oftmals so rüber, nicht nur bei diesem Bericht, aber es beruhigt mich, dass das nicht so gemeint ist.

Ich denke hier in den Testberichten könnten wir auch etwas differenzierter über die Werkzeuge für ‚böse‘ Sounds (FM/sync/RingMod etc.) diskutieren, es würde dann klarer herauskommen, wie es zu verstehen ist.

es grüsst

drbach

Fazit u.a.: „Bitcrusher nicht mehr zeitgemäß!“

Mich erschreckt diese Denkweise, zumal sie auch noch durch das Erwähnen im Fazit eine übergeordnete Dimension wiederspiegelt.

Die gesamte Musikgeschichte zeigt, dass „zeitgemäß“ eher ein Hindernis war, aufregende Musik zu machen. Gegen den Zeitgeist, Geschmack und Trend ist meistens das Element, das außergewöhnliche Musiker und Komponisten miteinander verbindet.

In diesem Fall kommt noch das bei vielen Anwendern wohl omnipotente Manipulationsdiktat der Industrie hinzu, die nach außen hin meint, erkennen zu können, was zeitgemäß ist. Wer sich dem in seiner Denkweise anschließt, ist für ambitionierte Musik sowieso schon verloren.

Falls also ein Bitcrusher angeboten wird, ist das per se zu begrüßen, denn es ist eine unter vielen Möglichkeiten, die man nutzen oder ignorieren kann. Wieso wird das unter Minus verbucht?

Aber – wie gesagt – ich sehe das als ein Beleg für die generelle Denkweise des Autors an, der damit seine Sicht auf Musik und Klänge vom Zeitgemäßen abhängig macht. – Sehr traurig.

@Klaus Joter Tja leider, leider hat der Kommentarschreiber sich da den gänzlich Falschen herausgesucht. Der Autor spielt nämlich, extrem unzeitgemäß, noch echte Live Musik von Hand in einer Band (ist der Kommentarschreiber auch so unzeitgemäß?)

Übrigens erwarte ich hier eine fette Entschuldigung.

Cheers

Ich lese eigentlich immer gern auf Amazona.

Was mich stört, ist dass die Soundbeispiele, besonders bei den analogen Teilen immer verzerrt und mit FM gequält sein müssen oder aber die Ringmodulation dem ganzen einen Strich durch die Rechnung machen muss. Aber dieses ist nicht unbedingt nötig, um über die „Güte“ des Sounds eine Aussage zu machen. Last doch mal die Geräte schön klingen. Ansonsten finde ich Eure Seite toll.

ach du meine Güte. Das ist doch kein Test, sondern ein Fehlerbericht deines defekten Gerätes.