OSC Synchronisation & Eurorack als Effektrack

Nachdem es im vierten Teil der Modularserie um die beiden A-100 Oszillator-Module A-111 und A-110, sowie die Schwingungseigenschaft der Schwebung angesprochen wurden, setzt dieser Artikel mit weiteren musikalischen Gestaltungsprinzipien rund um (analoge) Oszillatoren fort.

Folgende Bereiche werden thematisiert: „Oszillator Synchronisation“ sowie „Der VCO als CV-Quelle im Synthesizer-Studio“. Beginnen wir mit der …

Oszillatoren Synchronisation

Rund um analoge Synthesizer gibt es einige klangliche Kernbereiche, deren Bewertung bzw. Einschätzung zumindest „verbesserungswürdig“ ist. Eines dieser Themenkomplexe ist die Oszillator Synchronisation. Dabei soll deren Bedeutung und musikalisches Potenzial nicht in Frage gestellt werden, im Gegenteil: Gerade dem Einsatz von Osc Sync gilt es, ein „breiteres Feld“ an Klangmöglichkeiten einzuräumen. Allseits bekannte Thesen wie: „Mit Oszillator-Synchronisation produziert man sehr aggressive Klänge“ (aus: Anwander, Florian: „Synthesizer“, 2000) könnten durchaus verfeinert bzw. um den Zusatz „… produziert man sehr aggressive UND – je nach Modulationseinstellungen – ebenso sehr filigrane Klänge“ erweitert werden.

Offensichtlich spielen Aspekte wie „fetter“ oder „aggressiver“ Sound heute noch immer eine dominierende Rolle in der Beurteilung von Klangmöglichkeiten. Zur Pionierszeit analoger Synthesizer – Ende der 60er bis Anfang der 80er Jahre – wurde „Oszillator Synchronisation“ sicherlich zu einem großen Teil seines „aggressiven“ und „schneidenden“ Klanges wegen gezielt eingesetzt. Es mag auch sein, dass die starke Bühnenpräsenz der E-Gitarre mit ihrem verzerrten Overdrive-Sound eine gewisse „Nachahmung“ (oder einen Gegenpol) seitens des Keyboarders bedingte und Osc Sync daher besonders gerne zum Einsatz kam. Mit „leisen“ Klängen ließ es sich eben nicht gut anspielen gegen dominante Gitarristen und schlagfreudige Drummer …

Letztlich ist der so oft zitierte „aggressive“ Sync-Sound jedoch unter anderem das Klangideal einer Kulturbewegung, die – (großteils) geprägt durch die progressive Rockmusik – 25 Jahre zurückliegt. (Was nicht heißen soll, dass Rockmusik „out“ ist). Inzwischen ist die Entwicklung der Musikstile und der elektronischen Musizierpraxis allerdings vielfältig fortgeschritten.

Heute dürfen Keyboarder und Synthesizer-Enthusiasten ein Selbstbewusstsein vertreten, das erst mühsam im Laufe von Jahrzehnten „erarbeitet“ wurde und welches lange Zeit nicht selbstverständlich war. Anfang der 80er Jahre schreibt Klaus Schulze in seinem Essay „Die Emanzipation des Synthesizers“:

„[…] noch heute gilt der obligatorische Synthi in einer Band oft als Aushängeschild für „Progressivität“, auch wenn er hauptsächlich als eine Art Orgel Ersatz oder als Effektgerät benutzt wird. Die Musiker oder Gruppen, die den Synthesizer als eigenständigen und neuen Klangkörper benutzen, sind verschwindend gering.“ (aus: Dellmann / Thewes: „Synthesizer“, 1981).

Dabei waren es gerade die frühen Synth-Pioniere wie Schulze, Jarre, Tomita, Kraftwerk, bzw. Bands wie Tangerine Dream oder Human League, die einen gewissen „Durchbruch“ des Synthesizers ermöglichten. In Kraftwerks „Showroom Dummies“ ist beispielsweise der ARP Odyssey mit einem sehr markaten Sync-Sound zu hören (Bass-Sound und hoher Lead-Sound).

Das teils eingeschränkte Rollenbild des Synthesizers als Gitarren-Mitstreiter, Orgel-Ersatz oder Effektgerät ist heute längst verschwunden. Sampling und die digitale Klangsynthese haben das Image der elektronischen Tasteninstrumente innerhalb kurzer Zeit verändert. Und spätestens seit der Techno- bzw. Electronic-Revolution in den 90er Jahren, die den enorm wichtigen Schritt der „Klangsuche“ und (eigenständigen) „Klangerarbeitung“ wieder stärker ins Rollen gebracht hat, stehen die Türen für „freie“ Klangforschungen und „neue“ Beurteilungen klangtechnischer Möglichkeiten offen.

Daher geht es nun um die Oszillator Synchronisation, um ihre aggressiven Klänge UND weiteren klanglichen Aspekte. Übrigens wird ausschließlich die „harte“ OSC-Synchronisation behandelt, da sie am ergiebigsten ist und wohl auch in der Musikpraxis am häufigsten Verwendung findet.

Zuvor noch ein paar Grundlagen, die für die Oszillator Synchronisation von Bedeutung sind …

|

Jeder Ton besteht in Wirklichkeit aus mehreren Tönen bzw. Wellen, die sich überlagern und die wir in Summe als „einen Ton“ wahrnehmen. [Ausnahme: Die reine Sinuswelle ist de facto wirklich „eine“ einzige Welle – und kein Gemisch aus mehreren. Sie lässt sich ausschließlich elektronisch erzeugen und ist bei akustischen Instrumenten nicht anzutreffen)]. Wenngleich wir also „einen Ton“ wahrzunehmen glauben, sind es (fast) immer mehrere Töne gleichzeitig. Die wichtigste Schwingung innerhalb des Klanggemischs ist der erste (tiefste) Ton. Dieser „Grundton“ ist subjektiv jener, den wir einfach als „den Ton“ (oder: „den Klang“) identifizieren. Doch in Wirklichkeit gesellen sich viele Teil-Töne – so genannte Obertöne oder Partialtöne – hinzu. Sie stehen in einem bestimmten Verhältnis zum Grundton (Oktave, Quint, Quart, etc) und sind deutlich leiser als die Grundschwingung. Dennoch sind sie von äußerster Wichtigkeit, da die ANZAHL und die LAUTSTÄRKE der einzelnen OBERTÖNE – auch wenn wir sie nicht unmittelbar heraushören – die KLANGFARBE des Tons ausmachen. |

Zurück zur Oszillator Synchronisation. Die Tatsache, dass ein Ton (oder im Volksmund: Klang) fast immer aus mehreren Teilen besteht – dem Grundton und verschiedenen Obertönen – ist für den typischen „Sync-Effekt“ von entscheidender Bedeutung. Die Obertöne können bei der Oszillator Synchronisation nämlich verstärkt werden und sorgen so erst für den charakteristischen („kreischenden“) Klanganteil.

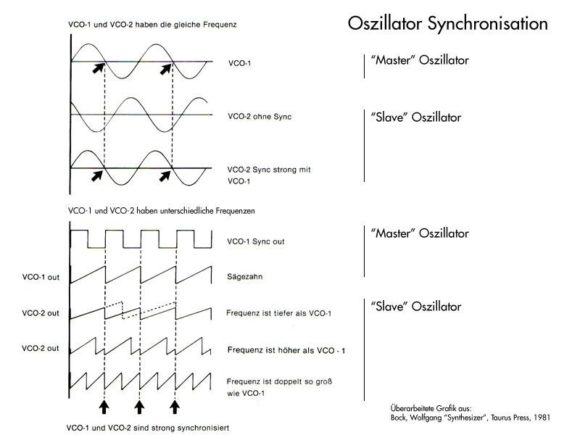

Was technisch bei der Oszillator Synchronisation konkret passiert, ist in der nachstehenden Grafik zu sehen: Die „Nulldurchgänge“ der einzelnen Schwingungen werden zwischen dem „Master“ Oszillator und dem „Slave“ Oszillator gleichgeschaltet.

Das Prinzip der Oszillator-Synchronisation: Die Nulldurchgänge sind gut gekennzeichnet. Der Begriff STRONG bezeichnet die HARTE Synchronisation

Haben beide Oszillatoren exakt die gleiche Tonhöhe, so ist der Synchronisations-Effekt nur insofern wahrzunehmen, als es keine Schwebungen gibt. Dies sorgt für einen besonders harten und „durchschlagenden“ Klang. Sehr beliebt bei „trockenen“ Bässen oder kräftigen Leadsounds …

Wenn der „Slave“ Oszillator jedoch über dem „Master“ liegt (z.B. eine Oktave oder mehr), so gibt es auch hier „gleiche Nulldurchgänge“, wenn auch in einem bestimmten (vielfachen) Verhältnis zueinander. So schließt sich nun der Kreis zu den Ausführungen rund um Grundton und Obertöne: Die „gleichen Nulldurchgänge“ des höher gestimmten Oszillators entsprechen bestimmten Obertönen, die durch die Synchronisation gezielt verstärkt werden. Je weiter „Master“ und „Slave“ auseinander liegen, umso krasser wird das klangliche Ergebnis, da immer weiter entfernte Obertöne zu hören sind (… wir sind wieder beim Thema des „aggressiven“ Klanges gelandet).

Damit zur Oszillator Synchronisation in der Musizierpraxis. In den folgenden Hörproben werden bestimmte CV-Quellen verwendet, um die Hervorhebung der Obertöne – oder anders gesagt: um den typischen „Sync-Effekt“ – automatisch zu steuern. Je nach Modulationsquelle sind die klanglichen Ergebnisse sehr unterschiedlich.

In Hörbeispiel Nr. 1 steuert eine Hüllkurve die Tonhöhe des „Slave“ Oszillators. Der Verlauf des „Jaulens“ entspricht dabei exakt dem Hüllkurvenverlauf. Sounds dieser Art gelten allgemein als der „Inbegriff“ von klassischem Sync-Sound. Übrigens ist der Sync-Effekt nicht bei jeder Note zu hören. Einfacher Grund: Beim Single-Trigger Modus der Tastatur wird die Envelope nur dann gestartet, wenn die Töne „abgesetzt“ werden. Spielt man jedoch legato (gebunden), wird kein Sync-Effekt ausgelöst. Diese Mischung aus Absetzen und Binden erlaubt ein sehr gezieltes Spielen bzw. gezielte Verwendung des Sync-Sounds in der Musik.

Hörbeispiel Nr. 2 geht deutlich subtiler ans Werk. Ein Dauerton bestimmt das (bescheidene) musikalische Geschehen, sowie ein simpler LFO (der die Tonhöhe des „Slave“ Oszillators langsam moduliert). Die Klang durchläuft von „unten“ kommend die Obertöne und landet schließlich wieder beim Grundton (entspricht „einer“ Schwingung des LFOs).

Die Kombination „automatisierte Sequenz“ und „langsamer LFO“ ist besonders reizvoll. In Hörbeispiel Nr. 3 lässt sich die Synchronisation zunächst gar nicht wahrnehmen, da der „Modulator“ noch inaktiv ist. Nach kurzer Einleitung wird jedoch ein LFO hinzugeschaltet (steuert wie immer die Tonhöhe des „Slave“), was auch sofort zu drastischen Klangänderungen führt. Schon diese Höreindrücke gehen eindeutig in die subtile Richtung – wir haben das „aggressive“ Terrain bereits verlassen …

Schöner Beitrag mit sehr vielen anregenden Ideen, Danke!

Der Bericht geht richtig gut ab mit vielen inspirierenden Ideen!

besonders bezogen auf Seite 5 und

und nur so der Vollständgkeit halber: Software etc. profitiert natürlich auch immens davon wenn sie durch analoge Filter gejagt wird.

Deswegen wird auch meine Sherman Filterbank2 mich niemals verlassen. Da kann man die Wandlungsverluste aus und in den Rechner getrost vergessen. Es kommt einfach wesentlich fetter!

:)

Grüße,

M.

Guter beitrag, aber warum wird denn soft sync extra ausgelassen und warum wird nur der „billige“ Sync beschrieben (der natürlich auch geilere klänge mit sich bringt)?

Spricht was dagegen den im Text erwähnten VCO/LFO zB.zu Testzwecken mit einer Handy-App zu realisieren?

Vermutlich muss die Lautstärke angepasst werden.

Es gibt ja auch Modulemulationsapps, es wäre interessant erst ein Modul als APP zu testen bevor Mann sich teure Hardware zulegt.

Freue mich immer sehr, hier solche älteren Perlen zu entdecken…danke, Theo! Da muss ich nachher gleich ein paar der Beispiele ausprobieren…