Die Gitarre mit Tasten

Wer einen Vintage-Synthesizer erwartet, den muss ich leider enttäuschen. Diesmal berichte ich nicht über eine neue Software oder einen Synthesizer-Klassiker, sondern möchte euch eines der ältesten Tasteninstrumente vorstellen. Es ist je nach Quelle zwischen sechs- und siebenhundert Jahren alt und je nach Baugröße drei- bis fünfoktavig. Außerdem ist es bis heute das einzige akustische Tasteninstrument mit Aftertouch! Oder zumindest so was ähnliches. Durch Tastendruck lassen sich die Saiten ein klein wenig nach oben ziehen, ähnlich wie ein Bending auf der Gitarre. Und das Ganze natürlich für jede Taste individuell: man könnte also von polyphonem Aftertouch sprechen.

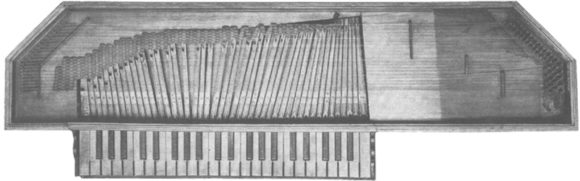

Die Rede ist vom Clavichord, dessen Grundprinzip schon im Namen erkennbar ist: Es ist ein Tasteninstrument (Clavis), das mit Saiten bestückt ist (Chorda). Clavichorde sind meistens rechteckig und kompakt gebaut. Meines ist in den äußeren Abmessungen nicht größer als eine gängige Workstation und einiges kleiner als ein Rhodes. Das Gewicht liegt bei etwa 40 kg. Das macht es eigentlich zu einem interessanten Liveinstrument, wären da nicht seine zwei wesentlichen Schwächen: Zum einen verstimmt es sich ziemlich schnell, zum anderen – und das ist das größte Problem dieses Instrumentes – ist es unglaublich leise und hat sogar gegenüber einer gezupften Gitarre das Nachsehen. Der Grund hierfür ist in der besonderen Klangerzeugung zu suchen. Die Saiten werden nämlich weder angeschlagen, wie beim Klavier oder Flügel, noch gezupft, sondern durch eine sogenannte Tangente lediglich angeregt. Dazu später mehr.

Seit Jahren spiele ich Clavichord, was eine sehr interessante, schöne und zuweilen auch frustrierende Erfahrung sein kann. Dennoch bin ich angefressen von diesem Instrument, da es mit keinem anderen Instrument auch nur ansatzweise vergleichbar ist. Und so möchte ich gar nicht leugnen, dass ich nicht mehr im Stande bin, einen objektiven Test über das Clavichord zu schreiben. Juristisch gesprochen bin ich befangen. Nennen wir diesen Text ein Plädoyer für ein zu Unrecht in Vergessenheit geratenes Instrument. Und einen subjektiven Erfahrungsbericht, wie man mit Pickups und passenden Effekten das Clavichord in die elektronische Musik integriert.

Von der Renaissance bis zu Stevie Wonder: eine kurze Geschichte des Clavichords

Die ersten schriftlichen Hinweise auf ein Clavichord datieren von 1396. Man kann aber davon ausgehen, dass die ersten Instrumente ein paar Jahre bis Jahrzehnte früher gebaut wurden. Das Clavichord ist eine Art mechanisierte Zither. Außerdem gilt es als Weiterentwicklung des Monochords, einem denkbar simplen Instrument der Antike mit nur einer gespannten Saite und einem beweglichen Steg, um die Saitenlänge zu verändern. Monochorde waren beliebte Instrumente der Musiktheoretiker, da sich hier sehr anschaulich der Zusammenhang zwischen Saitenlänge und Tonhöhe demonstrieren lässt. Die erste mathematische Beschreibung der Durtonleiter geschah mittels Monochord von einem gewissen Pythagoras, Philosoph und Mathematiker aus Samos. Doch zurück zum Clavichord.

Das älteste erhaltene Clavichord, gebaut 1543 von Dominicus Pisaurensis, befindet sich heute im Musikinstrumentenmuseum in Leipzig. Zur Geschichte dieses außergewöhnlichen Instruments empfehle ich den entsprechenden Wikipedia-Eintrag. Seit seiner Entwicklung, und besonders im 17. und 18. Jahrhundert, spielte das Clavichord eine große Rolle in der häuslichen Musik, vergleichbar mit dem Klavier im 20. Jahrhundert. Es war aufgrund seiner einfachen Konstruktion günstiger als andere Tasteninstrumente wie Spinett, Hammerflügel oder Cembalo und galt außerdem dank seiner sensiblen Klangerzeugung als beliebtes Arbeitsinstrument zahlreicher Komponisten. Ob Bach, Händel, Mozart oder Schubert: Alle komponierten sie zumindest teilweise am Clavichord. Im 19. Jahrhundert, als mit dem Klavier ein viel voluminöseres Instrument zur Verfügung stand, wurde das Clavichord schrittweise verdrängt und geriet in Vergessenheit.

Im 20. Jahrhundert begann man sich wieder verstärkt für historische Instrumente zu interessieren, unter anderem auch bei einer schwäbischen Firma namens Hohner. Dort experimentierte man nämlich mit elektrisch verstärkten Clavichorden, änderte die Mechanik in einigen Punkten und brachte schließlich ein modifiziertes Elektro-Clavichord auf den Markt, das selbst Geschichte schrieb: das Clavinet.

Parallel wurde auch mit den original Clavichorden interessante Aufnahmen gemacht. Beispielsweise von den Beatles im Song For No One (Album: Revolver). Björk und ihr Keyboarder Guy Sigsworth nahmen mehrere Stücke mit Clavichord auf, unter anderem in All Is Full of Love und Juvenile auf dem Album Volta (2007). Auch im Jazz gab es einige Pianisten, die sich am Clavichord versuchten. Oscar Peterson, spielte 1976 im Duo mit dem Gitarristen Joe Pass Songs aus dem Musical Porgy and Bess auf dem Clavichord ein. Und Keith Jarrett widmete dem Clavichord ein ganzes Doppelalbum: Book of Ways (1987).

Klangerzeugung

Das Prinzip der Klangerzeugung ist so simpel wie genial. Ein Metallstift, “Tangente”, am Ende jeder Taste klemmt die gespielte Saite ab und bringt sie gleichzeitig zum Schwingen. Der Metallstift ist also sowohl Saitensteg wie Hammer. Sobald die Taste wieder losgelassen wird, hört die Saite unverzüglich auf zu schwingen. Das Interessante dabei ist, dass die Taste unterschiedlich fest gespielt werden kann. Klar, das kennen wir unter dem Begriff Anschlagsdynamik oder Velocity. Doch beim Clavichord ist noch etwas anderes möglich: Mittels Tastendruck kann man den Zug auf die Saite leicht erhöhen und somit die Tonhöhe leicht modulieren. Die passende Spielweise vorausgesetzt, kann man also Bending und Vibrato Effekte erzeugen. Und dies natürlich für jede Taste separat, was das Clavichord zu einem sehr ausdrucksstarken Instrument macht. In der klassischen Fachsprache nennt man das “Bebung”.

Die Sache hat jedoch einen Haken: Lautstärke kann man so kaum generieren. Dazu ist der Schlag der Tangente auf die Saite wegen der Clavichord-typischen Hebel- und Massenverhältnisse zu schwach. Zudem findet er genau in einem Schwingungsknoten statt, nämlich am Ende der schwingenden Länge. Dadurch werden die Saiten nur schwach angeregt. Vergleichbar ist dies mit dem Tapping auf der Gitarre, wenn durch einen beherzten Druck aufs Griffbrett die Saite sowohl verkürzt wie angeregt wird. Um das Manko der geringen Lautstärke wettzumachen, gab es auch Clavichorde mit mehreren Saiten, die gleichzeitig angeschlagen wurden. Leider sind sogenannte mehrchörige Instrumente eher rar. Außerdem unterscheidet man gebundene und ungebundene Clavichorde. Bei gebundenen teilen sich mehrere, nebeneinander liegende Tasten dieselbe Saite, die in unterschiedlichen Längen angeschlagen wird. Der Nachteil ist natürlich, dass gewisse Tastenkombinationen nicht spielbar sind. Die allermeisten Instrumente, die heutzutage auf dem Markt sind, sind ungebunden und einchörig.

Das Spielgefühl am Clavichord ist einzigartig und mit keinem anderen Tasteninstrument vergleichbar. Die Saitenschwingung überträgt sich über die Tasten, man kann die Töne förmlich in den Fingern spüren.

Clavichord und Clavinet

Das Clavinet gilt als Weiterentwicklung des Clavichords, was gewiss nicht falsch ist. Aber auch nicht ganz richtig, da sich die Klangerzeugung in wesentlichen Punkten unterscheidet. Zwar werden die Saiten auch durch Tangenten angeregt, doch sind diese direkt unterhalb der Taste angebracht. Die Saite wird nach unten gegen einen kleinen „Amboss“ gedrückt. Dadurch wird die Attackzeit noch ein bisschen kürzer, Bendings sind hingegen nicht mehr möglich.

Verwandtschaftsgrade

Clavichorde sind bei Weitem nicht die einzigen historischen Tasteninstrumente. Zu Zeiten des Barock nannte man Tasteninstrumente allgemein “Clavier”, ob dies nun eine Orgel, Spinett oder ein Clavichord war. Clavier ist der historische Begriff für “Keyboard”.

Das wahrscheinlich bekannteste historische “Klavier” war das Cembalo, dessen Klangerzeugung gänzlich anders funktioniert als beim Clavichord. Die Saiten des Cembalos werden durch einen Federkiel seitlich angerissen. Man könnte auch sagen “gezupft”. Das Ergebnis ist ein heller und ziemlich lauter Ton. Das Problem ist, dass dieser Ton kaum modulierbar ist. Hier gilt das simple On/Off-Prinzip, die Töne sind immer gleich laut. Dennoch konnte sich das Cembalo als eines der wichtigsten Instrumente des Barock durchsetzen und war integraler Bestandteil der damaligen Orchester. Heute findet es sich in beinahe allen Digital Pianos unter seinem englischen Namen Harpsichord. Cembali sind ziemlich groß und erinnern äußerlich an Konzertflügel. Es gibt auch kleinere Bauformen, man nennt sie Spinett oder Virginale.

Im Barock musste man sich entscheiden zwischen Lautstärke (Cembalo) und Anschlagdynamik (Clavichord). Beides zusammen ging nicht. Die Lösung dieses Dilemmas war die Entwicklung einer neuen Technik der Klangerzeugung: Ein Hammer sollte die Saite anschlagen. Dies ist einfacher gesagt als getan. Da zum einen die Saitenspannung viel höher sein muss als bei Clavichorden oder Cembali, was die Entwicklung stabiler Rahmen erforderte. Das andere Problem war die Mechanik: Der Hammer sollte die Saite nur kurz anschlagen, um anschließend wieder in die Ruheposition zurückzufallen, obwohl die Taste weiterhin gedrückt wurde. Somit konnte der Hammer nicht mehr starr mit der Taste verbunden sein. Und drittens brauchte man einen Dämpfungsmechanismus, damit die Saiten nach dem Loslassen der Tasten verstummten.

Rein technisch betrachtet keine leichte Herausforderung. Die ältesten Hammerklaviere datieren von 1700. Auf Italienisch nannte man sie “Piano-Forte”, also “Leise-Laut”: Das erste Tasteninstrument mit (großem) Dynamikumfang und Vorläufer unserer heutigen Pianos und Flügel.

Samples

In Sachen gesampelte Clavichorde sieht die Lage düster aus. Virtuelle Clavichorde sind sehr rar. Die einzige mir bekannte Library, die ich noch als halbwegs gelungen bezeichnen würde, findet sich in Keyscape von Spectrasonics. Auch wenn der Klang sehr natürlich ist, ist das Spielgefühl gänzlich anders, da die Tonhöhe nur über die Velocity, jedoch nicht per Aftertouch moduliert werden kann. Das Problem ist hierbei natürlich auch, dass es heutzutage de facto keine brauchbare Tastatur mit polyphonem Aftertouch zu kaufen gibt.

Elektrisches Clavichord

Ein simpler Gitarren-Pickup genügt, um aus einem Clavichord ein ziemliches funkiges Instrument zu machen. Der Pickup wird auf dem Resonanzboden befestigt, wobei die exakte Position eine große Rolle spielt. Direkt neben dem Steg ist der Klang für mich am besten. Hier ist auf jeden Fall experimentieren angesagt. Auch spielt es eine Rolle, wie stark der Pickup mit der Klebemasse auf den Resonanzboden geklebt wird. Bei geringerem Druck werden die Obertöne beschnitten.

Das Signal leite ich in einen Tubeman 2 Preamp von Hughes&Kettner. Von da geht’s ins Mischpult mit integriertem Audiointerface und über den Aux Send in eine Effektschleife mit Moogerfooger Filter (“AutoWah”), Chorus von TC Electronics, Delay und Hall (beide ebenfalls von TC).

Stimmen

Und nun zu einem leidigen, doch sehr interessanten Thema …

Als Keyboarder ist man nur selten in der Situation, dass man sein Instrument stimmen muss, es sei denn, man stimme sein Rhodes oder Klavier selbst oder besitze einen EMS Synthi AKS, dessen Folientastatur vor jedem Spiel neu kalibriert werden muss. Ansonsten sind wir Tastenmusiker in der glücklichen Lage, dass unsere Instrumente stets sauber gestimmt sind. Das Clavichord ist hier eine Ausnahme. Ein Clavichord zu stimmen, ist – drücken wir es mal positiv aus – eine interessante Herausforderung und gewiss nicht in zehn Minuten erledigt.

Ein Stimmgerät hilft nur bedingt weiter, da die leisen Pegel, kombiniert mit den vielen Obertönen so manches Stimmgerät verwirren. So bleibt einem nur das eigene Gehör. In der Praxis haben sich zwei Techniken bewährt: entweder man vergleicht jede Taste mit einem Digitalpiano oder man stimmt im Quintenzirkel nach reinen Quinten. Nach einem Wetterumschwung muss meistens nachgestimmt werden. Und nach jedem Transport sowieso.

Zu den Klangbeispielen

“Clavichord Pur” ist, wie der Name schon sagt, eine direkte Aufnahme über den Clean-Kanal des Tubeman ohne jegliche Effekte.

“Ambient” ist eine spacige Impro mit massig Effekten auf dem Clavichord (Moog Filter, Chorus, Delay und Reverb). Pads und Orgeln vom Nord Stage.

“Funk”: Moog Filter mit Steuerung von Cutoff über den Envelope Follower. Die linke Hand spielt ein gesampeltes Rhodes, die Drums stammen aus Logic.

“Two Step”: Chorus, Delay und Reverb auf dem Clavichord plus Logic Beats. Der Bass ist ein Clavichord Overdub mit EQ und Kompressor.

Bei “Schrumm Schrumm” probierte ich eine neue Spieltechnik aus: Die linke Hand drückt Akkorde, während die rechte über die Saiten schrummt. Zugegeben, ich könnte noch an meinem Timing arbeiten (horizontal zu schrummen ist schwieriger als gedacht), dennoch erkennt man das Potential, das Clavichord auf neue und andere Art zu spielen. Und vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere Clavichordist unter den Lesern zu eigenen Experimenten motiviert.

„Clavichord Song“: dank Verzerrung im Tubeman, Chorus und Delay klingt das Clavichord hier beinahe wie eine E-Gitarre. Auffallend ist das lange Sustain. Bass und Hammond B3: Nord Stage. Piano: gesampelter Yamaha C7 (Keyscape). Perkussion: UVI Worldsuite.

Sehr interessant, tolle, außergewöhnliche Klangbeispiele! Das wird der Renner bei der nächsten Psychedelic-Welle…

Drei Daumen hoch!

Fantastisch! Großartiger Workshop. Und schöne Beispiele.

Und endlich habe ich ein deutsches Wort für Aftertouch-Vibrato gelernt ;)

Ob man ein Clavichord auch mit einem Whammy Bar ausstatten kann wie ein Clavinet?

@Chick Sangria Danke! und interessante Idee mit der Whammy Bar. Ein Einbau im Clavichord könnte schwierig sein, da es filigran gebaut ist. Der Resonanzboden ist nur 2 Millimeter dünn. Da würde ich nicht dran rumschrauben wollen!

Wow, das ist ja jetzt mal wirklich was „Neues“ inmitten eines Tsunami aus mehr oder weniger sinnvollen analogen Monosynth-, Drummachineclones, Stepsequencern und Gitarrenbodentretern.

Sehr cooler Bericht! Die Idee ein Clavicord mit modernen Bearbeitungstechniken zu kombinieren ist mir abseits von obskuren FX Libraries noch nicht untergekommen. Wirklich inspirierend, danke dafür!

Sehr interessantes Instrument, gut geschrieben. Als Synthesist interessiere ich mich prinzipiell für jedes Instrument. Einige Klangbeispiele erinnerten mich an Christian Burchards (Embryo) Zither-Sounds, andere an eine befreundete Harfenistin.

„In Sachen gesampelte Clavichorde sieht die Lage düster aus. Virtuelle Clavichorde sind sehr rar.“

Für Pianoteqquser gibbet noch ’ne Emulation, die man gratis auf der Herstellerseite runterladen kann. Die Editierfunktionen sind weitreichender als bei gesampelten Clavichords.

Interessant, danke für den Tipp. Die Frage ist bloß, mit welchem Keyboard man diese Sounds anspielen kann? Welche Tasten bieten polyphonen Aftertouch?

@Martin Andersson Also, so weit ich es erkennen kann, berücksichtigt Pianoteqq hierbei nur monophonen Aftertouch. Wie stark hierbei auf Aftertouch reagiert wird, lässt sich aber penibelst fein einstellen. Da lässt sich dann auch einstellen, ob auf alle eingehenden Noten reagiert wird, nur auf die höchste oder auf eine Note über einen ausgesuchten Notenwert.

Ich klopp da mal was ein und schick ’nen Link mit dem Hörbeispiel.

sehr gerne, danke!

@Martin Andersson So, mal eben eingekloppt. Auf 438 Hz gestimmt, ein bissken „altern“ lassen, ansonsten Mallet Bounce und Tastengeräusche aktiviert. 3 Spuren. Alles Chlavichord, viel mit Aftertouch rumgepfuscht, da allerdings mit ’ner moderaten Einstellung. Nix an weiteren Effekten drauf.

https://app.box.com/s/mqe2d34wfog2oocq6afamy9a085100kc

und hier komplett ohne mallet- und actiongedöns:

https://app.box.com/s/yxo5ml9fbp8vgh0k2y4k2ivmlv5olxxd

Genial!

@Martin Andersson und abschließend noch mal komplett roh, ohne das Rumgeeiere mit dem Aftertouch:

https://app.box.com/s/ypjd1jjxdbbqx2lk0urrpyaznv17ybed

Wie gesagt, kann man sich gratis mit vielen anderen virtuellen Klangerzeugern ziehen, wenn man Pianoteqq sein eigen nennt. Auch die biligste Version beinhaltet das.

Da ist der Download. Ganz oben.

https://www.pianoteq.com/free_stuff

@Martin Andersson Das ginge mit EXS24 und einem MPE-Controller.

@Martin Andersson Danke für diesen hochinteressanten Bericht!

Lieber Martin:

Ich selber habe leider noch kein Clavichord,doch besitze ich dafür mittlerweile 2 Top- Synthesizer von GEM,das S2-Turbo (61 Tasten) und S3-Turbo (76 Tasten)Keyboard mit polyphonem Aftertouch !!! und auch noch „Release Velocity“.(Modulation auf verschiedene Parameter nach dem Loslassen der Tasten)

Mit der Klangerzeugung dieser außergewöhnlich guten Synthesizer müsste es doch bestimmt möglich sein, einen guten Clavichord-Klang zu basteln.

Diese beiden Keyboards kann ich nur jedem empfehlen,der sich für einen eventuellen adäquaten Ersatz für diese „Bebung“ interessiert.

Dietmar(microbug) aus dem Moggulator-Synthesizer.de Forum ist vielleicht der beste Kenner dieser GEM-Synthesizer.

Sicher gibt er dir dazu noch weitere Infos!

Hier noch eine sehr sehenswerte youtube Aufnahme mit dem leider schon verstorbenen Pianisten,Friedrich Gulda,auf einem echten Clavichord mit einem sehr bnekannten Bach-Stück ,Präludium und Fuge in C-Dur aus dem WTK Band1.

Die Bebung ist hier sehr schön zu sehen und zu hören:

https://www.youtube.com/watch?v=z7IY3CybMiE&list=PLLxwu8Kt2WHqdraRk_bAejfW74awOEKyD&index=1

@YC45D Vielen Dank für Deinen ausführlichen Kommentar. Ich hatte schlicht vergessen, auf Friedrich Gulda hinzuweisen. Ein Großmeister des Clavichords!

In den 90er Jahren gab es noch einige Synthis mit polyphonem Aftertouch, z.B. auch bei Ensoniq. Aus unbestätigter Quelle habe ich folgende Liste mit Ensoniq Synthis mit polyphonem Aftertouch gefunden:

SQ-80

EPS

EPS-16+

VFX

VFX-SD

SD-1

ASR-10

TS-10, TS-10+

Die GEMs sind natürlich auch sehr schön. Einfach schade, dass heute kein Midi/USB Controller mit polyphonem Aftertouch angeboten wird. Oder habe ich einen übersehen? Falls jemand etwas weiss, bitte posten!

Mehr davon, bitte!

Ziemlich abgefahren, übrigens wer den etwas perfekteren sound sucht, probiere einfach mal ein Cembalo aus! Kann mehr klingt nach mehr und ist ein tolles Instrument.

Den perfekten Ton hat gewiss das Clavichord .Obertonreicher ! Nicht zu vergleichen mit dem gezupften Ton eines Cembalo.Für unsere geschädigten Ohren von heute leider sehr leise. Klasse Story !! Bin übrigens Klavierbauer

Der Two Step chillt wirklich gut, mir juckt der Fuss ! :-)

Sehr schöner Artikel über ein fast in Vergessenheit geratenes Instrument, wunderschöne Klangbeispiele und ein neues Fachwort gelernt: „Bebung“. Klasse!

Klingt sehr interessant, dieser mechanische Aftertouch ist ja richtig cool, wußte gar nicht, daß die Clavichords das können. Wieder was gelernt! Von dem Instrument würde ich gerne mal ein paar Samples erstellen.

Also diese Klangbeispiele sind erste Sahne! Ich hatte richtig Spaß die Sachen anzuhören. Großes Lob an den Autor und Musikant! Du kannst wirklich was!

toll gemacht. aber die „stimmerei“… dann vielleicht doch lieber ein tolles sample-set.

@fritz808 man gewöhnt sich daran. Mit ein bisschen Übung ist alles halb so schlimm.

Super Beitrag, vielen Dank! Mein „erstes Mal Clavichord in modernem Kontext hören“ liegt schon eine Weile zurück, das war damals ein Video mit Friedrich Gulda:

https://www.youtube.com/watch?v=JBxDrFDgSa0

(ab 1:40 gibt’s geschmackvoll-funkigen Pitch Bend und dazu einen Gesichtsausdruck, dass man meinen könnte, man werde Zeuge einer zumindest teilweisen Verwandlung in Otto Waalkes ;))

@MatthiasH Schönes Video, danke!

Danke für diesen wunderbaren Bericht, der über den Tellerrand des üblichen Keyboarderhorizontes schaut. Die Klangmöglichkeiten von akustischen Instrumenten in Verbindung mit elektronischen Effekten sind ein interessantes und lohnendes Experimentierfeld (z. B. Esbjörn Svensson Trio).

Beim Thema „Stimmen“ heißt es allerdings: „… oder man stimmt im Quintenzirkel nach reinen Quinten.“ Das funktioniert nur sehr bedingt, denn dann hat man die pythagoreische Stimmung, in der viele Tonarten so verstimmt sind, dass sie nicht brauchbar sind. Auch einige Intervalle (Terzen) klingen dann im Zusammenklang nicht gut. Außerdem passt diese Stimmung dann nicht mit anderen Instrumenten zusammen, die anders gestimmt sind.

Praktikabler dürfte wohl die Anschaffung eines Stimmgerätes bzw. die Nutzung einer entsprechenden App auf einem mobilen Endgerät sein. Damit kann man in der Regel auch auf andere Stimmungen stimmen, z. B. Werckmeister oder Kirnberger. Das Problem, dass das Clavichord zu leise für ein Stimmgerät ist, ließe sich eventuell dadurch umgehen, dass man ein Stimmgerät verwendet, das die Töne auch ausgeben kann (dann kann man nach Gehör stimmen) oder den Line-Eingang eines Stimmgerätes verwendet, wenn das Clavichord sowieso mit einem PU abgenommen wird.

Hallo BA6

danke für Deinen ausführlichen Kommentar. Du hast natürlich Recht: wenn man konsequent in Quinten stimmt, kommt man unweigerlich in Kontakt mit dem pythagoräischen Komma, auf das ich in diesem Artikel nicht näher eingehen wollte. Mit der Zeit lernt man aber, die Quinten ein kleines Bisschen zu tief zu stimmen. Die reine Quinte ist ja lediglich 2 Cent höher als die gleichschwebend temperierte Quinte, wie sie heutzutage allgemein verbreitet ist (zumindest in der westlichen Musik).

Stimmgeräte sind von den zahlreichen Obertönen des Clavichordes meistens derart verwirrt, dass ihr Nutzen beschränkt ist. Am besten funktioniert es über das Pickup und einer Stimm-App am Rechner. Aber auch hier zappelt der Zeiger wild umher, so dass man nach Gehör oft schneller ist.

Die meiner Meinung nach effizienteste Stimm-Methode ist der direkte Hörvergleich mit einem Keyboard, das einen möglichst obertonarmen Ton von sich gibt.

Eine weitere Schwierigkeit ist natürlich auch die Bebung: Man muss beim Stimmen genau darauf achten, die Tasten nicht zu fest anzuschlagen!

@Martin Andersson So ist es! Toll, dass du mit deinem Artikel trotz aller Beschreibungen der Schwierigkeiten im Umgang mit einem solch sensiblen Instrument so ein fantastisches Appetithäppchen auf das Clavichord geschrieben hast, bei dessen Lektüre und Klangbeispielen dem geneigten Keyboarder das Wasser im Munde zusammenläuft!

„Ambient“ gefällt mir besonders gut. Nicht nur das Clavichord, auch die Orgeln und Pads klingen sehr, sehr gut!

sehr toller Artikel und ein wunderschönes Instrument. Ich kann verstehen warum du dem Claviachord verfallen bist …. dieser Klang…. ***TRÄUM***

@Ashatur hehehe, Clavichord, nicht Claviachord…. das Claviachord wäre wohl eher digital und rot.

legastheniker ^^ solchen bockmist bau ich ständig ^^

@Ashatur No Problem… passiert jedem mal… finde den Tippfehler hier wirklich drollig, im positiven Sinn. Hat was. Ergibt so’ne „What If“ Assoziation… was wäre, wenn sich ein etablierter Hersteller wie Clavia des Clavichords annehmen würde….

oh das wäre interessant, obwohl ich denke das bei Clavia da eher ein Nordchord daraus werden würde ^^ Aber es scheint noch eine gute Anzahl an Hersteller zu geben und für die musikalischen Mc Gyver´s wohl auch Bauanleitungen :-)

http://www.clavichord.info/clavkult_bau.html

Wo gibt es denn so ein Clavichord zu kaufen? Am liebsten wäre mir ja ein kompaktes Schülerinstrument…

@swift Am besten auf dem Gebrauchtmarkt schauen. Neue Clavichorde kann man natürlich auch kaufen, zu nicht ganz günstigen Preisen, was vor allem mit der bescheidenen Nachfrage zusammenhängt. Clavichorde sind weit davon entfernt, ein Massenprodukt zu sein, somit gibt es auch keine Billigprodukte aus Fernost, sondern nur handgefertigte Instrumente von Klavierbauern.

@Martin Andersson Gibt es da irgendwelche empfehlenswerte Marken oder Manufakturen? Eine kompakte und einfache Bauweise würde ich bevorzugen. Nach meinen Recherchen gibt es immer wieder Clavichord Baukurse, die Kosten beginnen aber wohl ab 2K aufwärts.

@swift Die wohl bekannteste Manufaktur für historische Tasteninstrumente ist NEUPERT aus Bamberg, die nebst Clavichorden auch Cembali, Spinette und Hammerflügel bauen.

Mein Clavichord ist ein Wittmayer, eine andere halbwegs bekannte Marke ist Ammer (da gibt es gerade ein interessantes Angebot auf Ebay-Kleinanzeigen).

Doch würde ich mir um den Namen nicht den Kopf zerbrechen. Am besten einfach Probe spielen, dann merkst Du schnell, ob Dir das Instrument passt oder nicht. Wichtig ist dabei natürlich, dass das Instrument sauber gestimmt ist.

Für weitere Infos schickst Du mir am besten eine persönliche Nachricht.

hallo martin,

angeregt durch diesen tollen beitrag über das clavichord habe ich mir auch eins angeschafft und will es jetzt elektrifizieren. welche abnehmer würdest du heutzutage verwenden, ev. auch für eine stereo-abnahme?

vg! sth

@sthoffmann Hallo Sthoffmann

erstmal freut es mich natürlich riesig, dass mein Artikel einen derartigen Effekt hatte. Ich kann nur sagen: Willkommen im Club der Clavichord-Spieler, mögest Du lange Zeit viel Spaß an Deinem Instrument haben. Darf ich fragen, um welche Marke es sich dabei handelt und wo Du Dein Instrument gefunden hast?

Zu Deiner Frage: Ich selbst nutze einen Schaller (Oyster) Tonabnehmer und bin sehr zufrieden damit. Für Stereo würde ich einfach zwei davon anbringen. Prinzipiell funktioniert aber jeder Tonabnehmer für akustische Saiten-Instrumente, z.B. von Schertler.

@Martin Andersson es ist ein sperrhake aus den 50er jahren, bundfrei, doppelchörig, tonumfang ff-f3.

über die elektrifizierung berichte ich später.

@sthoffmann ein doppelchöriges Clavichord, wie schön!